SOCIETÀ

Disoccupazione giovanile: è un problema che viene da lontano

Disoccupazione giovanile italiana al 37%: una catastrofe per un’intera generazione. Eppure in altre parti d’Europa la crisi ha conseguenze diverse: secondo i dati Ocse nell’ultimo trimestre del 2011 il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia 15-24 anni era pari al 49,2% in Grecia, al 48,1% in Spagna, al 33,8% in Portogallo e all’22,1% in Francia e in Gran Bretagna ma solo all’8,1% in Germania, all’8,3% in Norvegia e al 14,1% in Danimarca.

Sono in aumento i NEET (youth Neither in Employment nor in Education and Training), giovani che non sono impegnati né in percorsi di studio né in attività lavorativa. In Italia, come mostrano i dati del Rapporto sulla coesione sociale Istat (2011), in Italia i giovani NEET sono oltre 2 milioni, di cui 938 mila maschi e 1,17 milioni di femmine. Il 38 % ha un’età compresa tra i 20 e i 24 anni (800 mila giovani) ed il 14 % è di nazionalità straniera. Il 46% ha al massimo la licenza media, il 34% sono disoccupati e il 30% sono inattivi scoraggiati. Nel Nord i giovani NEET sono 660 mila (247 maschi e 362 mila femmine) mentre nel Mezzogiorno il loro numero sale a 1,2 milioni (564 mila maschi e 635 mila femmine). Gli studi dell’OECD evidenziano che i NEET sono giovani scoraggiati e marginalizzati, spesso costretti all’inerzia a causa di svantaggi multipli (bassa scolarità associata a disagio familiare, problemi di salute, povertà e altre forme di esclusione sociale). Si tratta di una fascia della popolazione che con maggior evidenza sta subendo gli effetti dei processi di scardinamento dello stato sociale che, in diversi paesi, hanno prodotto l’abbandono dei piani di lotta all’esclusione sociale e hanno leso pesantemente il diritto allo studio e all’accesso ai servizi sociali e sanitari. I problemi che incontrano i giovani italiani a trovare una qualche direzione e a emanciparsi dalla famiglia di origine, posticipando, quindi, l’ingresso nell’età adulta sono anche il riflesso della struttura del sistema occupazionale.

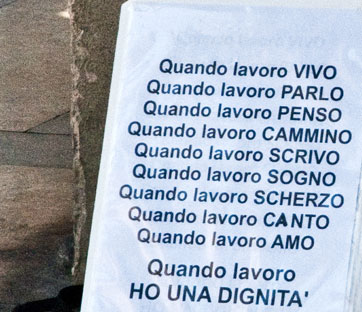

I problemi sono di lungo periodo. In Italia il sistema occupazionale pullula di stage - che oltre a non avere alcuna forma di retribuzione, spesso non permettono ai giovani nemmeno di acquisire le competenze auspicate – e di svariate forme di rapporti di lavoro che dagli anni Duemila si sono moltiplicate. Il risultato è un mercato del lavoro fin troppo flessibile, al punto da permettere alle imprese di sperimentare ad libitum il lavoratore, giovane e adulto, attraverso l’utilizzo di forme contrattuali discontinue e scarsamente retribuite che spesso non permettono nemmeno l’accesso alle misure di sostegno al reddito.

I lavori precari pregiudicano l’acquisizione di vere competenze a causa della continua oscillazione di questi giovani in posizioni lavorative di settori merceologici o a mansioni variegate. Questa condizione come provato dagli autori di Flex-insecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà genera una vera e propria “trappola della precarietà” che imprigiona molti soggetti in condizioni di perdurante insicurezza.

Non va meglio per i giovani che svolgono il praticantato: anche in questo caso tutti gli ordini professionali prevedono una “congrua” retribuzione ai praticanti. Di fatto, invece, per buona parte dei praticanti questo periodo è a totale carico della famiglia di origine, vincolando, così, il conseguimento dell’abilitazione alle risorse familiari. In ogni caso, le prospettive di accesso alla libera professione poi non sono così scontate, sia per la saturazione presente in alcune professioni (basti pensare all’elevatissimo numero di avvocati in Italia) sia per le difficoltà che anche molti professionisti oggi incontrano nell’attività di consulenza a causa della crisi.

Il comportamento delle imprese verso i giovani è legato, come rileva il sociologo del lavoro Emilio Reyneri, a stereotipi che rappresentano i giovani come “poco produttivi”. Questa idea, osserva Reyneri, è causa ed effetto di quella che in letteratura economica è definita “discriminazione statistica”, che implica che la valutazione del lavoratore avvenga a prescindere dalle competenze personali dello stesso lavoratore e sulla base, invece, delle ipotetiche caratteristiche del gruppo al quale quest’ultimo appartiene.

Le imprese italiane, nonostante il periodo di prova presente in tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro, da almeno un decennio, utilizzano prevalentemente tipologie contrattuali che hanno un tempo definito. Stage, contratti di somministrazione, contratti a tempo determinato, partite iva, apprendistato, contratti di collaborazione e lavoro a progetto, solo per citare alcune forme di lavoro non a tempo indeterminato. Queste forme contrattuali, più che a testare la forza lavoro impiegata, sembrano più funzionali a rispondere all’incertezza permanente nella quale si muovono le stesse imprese. Si tratta, evidentemente, di un quadro di incertezza che in Italia ha iniziato a manifestarsi già nella seconda metà degli anni Settanta, quando il rialzo delle materie prime dovuto alle crisi petrolifere ha contribuito a produrre un’ampia ristrutturazione del settore industriale, ristrutturazione che si è accelerata negli ultimi anni.

Tania Toffanin