SCIENZA E RICERCA

Il cielo è davvero nero?

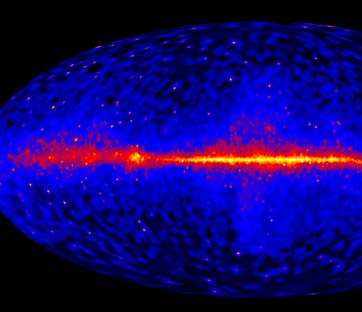

La mappa del cielo gamma ricostruita in base a 4 anni di radiazioni gamma rilevate da Fermi. Al centro la galassia della Via Lattea / NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

È ormai noto dalle prime osservazioni da parte dell'uomo, forse fatte dai primi cacciatori colti sul far della notte troppo lontani dalla loro caverna, che il cielo diventa scuro quando cala il Sole. Ma è dai primi del Seicento che abbiamo capito che questo costituisce un paradosso.

Il paradosso di Olbers, come è noto ai nostri tempi, ci dice infatti che in un universo statico ed infinito e con un numero infinito di stelle non ci possono essere direzioni buie, perché in ogni direzione, prima o poi, troveremmo una stella.

La prima spiegazione sensata, caso strano, non la trovò un astronomo, ma, ben due secoli piú tardi il grande scrittore americano Edgar A. Poe che sostenne che, se l'universo ha avuto inizio, la luce da alcune stelle non avrebbe ancora potuto raggiungerci.

Oltre alle stelle però esistono anche altre componenti all'interno delle galassie: gas e polveri, che provvedono a diffondere la luce emessa dalle singole stelle, come una specie di "diafanoscopio", lo strumento usato dai medici per illuminare uniformemente le lastre radiografiche. La luce della singola stella, diffusa, va poi a sommarsi a quella di miliardi di stelle in miliardi di galassie a creare una sorta di "nebbiolina" che permea uniformemente il nostro universo, la cosiddetta EBL (Extragalactic Background Light: luce di fondo di origine extragalattica).

Il cielo quindi appare nero ai nostro occhi, ma strumenti piú sensibili possono invece registrare la presenza di questa luce diffusa. La domanda che oggi ci poniamo non è piú ora "perché il cielo è nero" ma piuttosto: quanto luminoso è l'universo? quanto vale la componente diffusa della luce?

Una risposta molto precisa la ha data ora il satellite Fermi, con le osservazioni fatte da uno dei due strumenti che ha a bordo, il Large Area Telescope (LAT). Il LAT è sensibile alla radiazione gamma, una radiazione che ha un'energia circa un miliardo di volte quella della luce visibile. Le stelle comuni non riescono ad emettere radiazione di così grande energia se non durante le eruzioni più violente (ad esempio i brillamenti solari), ma la radiazione gamma è continuamente emessa da sorgenti particolarmente interessanti quali corpi compatti (pulsar, resti di supernova, buchi neri..) o dai nuclei galattici attivi (indicati con l'acronimo inglese AGN), galassie intere solitamente cosí lontane da essere scambiate per una singola stella, all'interno delle quali si celano buchi neri enormi, con masse anche miliardi di volte quelle del nostro Sole.

Lasciando perdere i processi che conducono alla generazione di raggi gamma da parte degli AGN, la collaborazione Fermi LAT ha concentrato i propri sforzi sul tragitto che i raggi gamma devono compiere prima di essere osservati nel satellite.

I raggi gamma prodotti dagli AGN devono infatti viaggiare per miliardi di anni luce prima di raggiungerci e nel loro viaggio risentono della presenza della "foschia cosmica", l'EBL di cui sopra. Infatti, i raggi gamma possono interagire con la luce che compone l'EBL e perdere tutta la loro energia producendo una coppia elettrone+positrone. La probabilità di interazione è molto bassa, ma il tragitto che i raggi gamma devono compiere è appunto enorme.

In sostanza, la radiazione emessa dagli AGN piú lontani è assorbita maggiormente dall'EBL, ed apparirà sostanzialmente diversa rispetto a quella emessa dagli AGN piú vicini.

La collaborazione Fermi LAT ha analizzato a tal scopo lo spettro di emissione nei raggi gamma di una selezione di 150 AGN collocati a diverse distanze dalla nostra Terra. Dallo studio, pubblicato sulla rivista Science, è emerso che gli AGN piú lontani, effettivamente, sembrano emettere meno raggi gamma di alta energia rispetto a quelli piú vicini. L'apparente diversità è da attribuirsi all'effetto dell'EBL che è stato quindi quantificato.

La misura, molto precisa, prelude a molte altre ricerche che hanno come punto di partenza l'EBL, o una componente analoga ad alte energie, l'EGB (Extragalactic Gamma-ray Background, il fondo extragalattico di raggi gamma), recentemente misurato ancora una volta dalla collaborazione Fermi LAT e che, allo stato dei fatti, sembra poter essere spiegato solo invocando una nuova fisica.

Denis Bastieri

- Fermi Gamma-ray Space Telescope (sito NASA)

- Collaborazione Fermi LAT - gruppo di studio sugli AGN - coordinatore Denis Bastieri denis.bastieri@unipd.it