SCIENZA E RICERCA

L'ecosistema produttivo globale è troppo interconnesso e vulnerabile

Da quando ha fatto la sua comparsa sulla Terra, il tratto distintivo di Homo sapiens è stato piegare l’ambiente al proprio vantaggio adattativo. Anche altre specie viventi lo fanno, ma non come noi, non tanto quanto noi.

Gli esseri umani hanno messo mano a più del 75% di tutti gli habitat terrestri, trasformandoli in città e aree adibite ad agricoltura, allevamento, pesca e estrazione di materie prime. Quasi il 40% dei terreni disponibili è stato convertito a scopi agricoli. Due terzi delle foreste boreali (conifere) vengono sfruttate per la produzione di legname. Il 90% delle imprese ittiche sovrasfrutta o ha già completamente sfruttato i bacini di pesca, e continua l'espansione ad aree costiere e di mare aperto.

Le conseguenze di questi processi inizialmente erano limitate a scala locale, ma le dimensioni del cambiamento indotto sono ora tali da fare avvertire un effetto cumulativo su scala globale. Uno studio pubblicato su Nature nella raccolta dedicata al 150° anniversario della rivista britannica, mostra come e quanto i sistemi produttivi di agricoltura, allevamento, selvicoltura e pesca, che gli autori definiscono un unico ecosistema globale di produzione (GPE – Global Production Ecosystem), abbiano da un lato stravolto l’anatomia della biosfera terrestre, e dall’altro formato un mercato strettamente interconnesso, poco resiliente e perciò vulnerabile. Il lavoro, coordinato da Magnus Nyström, è firmato da un ricercatore del Centro di Limnologia dell'università di Madison, Wisconsin, e da un team dello Stockholm Resilience Centre, dell’università di Stoccolma in Svezia, un centro di ricerche interdisciplinari dedicato allo studio dei sistemi socio-ecologici e alla loro sostenibilità.

Le proiezioni demografiche danno una popolazione mondiale in crescita (anche se a ritmi più contenuti rispetto a quelli attuali), fino a 10 miliardi entro la fine di questo secolo. Ciò si tradurrà in una maggiore richiesta di approvvigionamento alimentare e dunque maggiore sfruttamento delle risorse disponibili. A una crescente domanda di produttività corrisponde un maggiore impiego di energia, fertilizzanti, pesticidi, antibiotici e ricorso a soluzioni tecnologiche.

Parallelamente, le persone, le culture e le economie si intrecciano in contesti socioeconomici e geografici che formano un unico mercato o ecosistema produttivo globale (GPE) in cui le sorti di un settore sono strettamente legate a quelle di un altro solo apparentemente lontano.

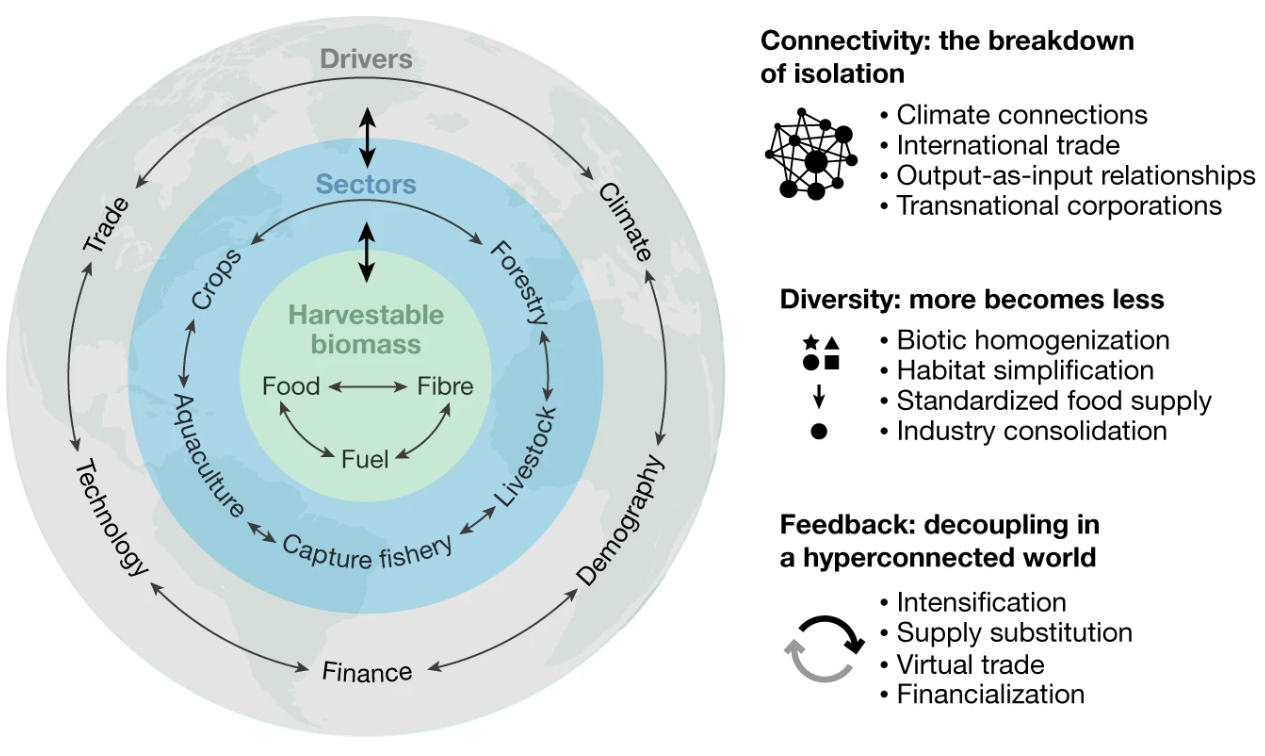

In virtù dell’interconnessione globale tra sfera sociale-produttiva e ambientale, di questo complesso oggetto chiamato GPE lo studio analizza la resilienza, ovvero la capacità di adattarsi alle difficoltà e di convertirsi a pratiche più sostenibili. Una produzione "semplificata" (scarsa diversificazione), l'intensificazione e la dipendenza dall'intervento umano, e un'eccessiva interconnessione nei mercati globali rendono il GPE un sistema poco resiliente e seriamente vulnerabile.

GPE: biomassa coltivata (verde: cibo, fibra, carburante), settori interconnessi (blu: agricoltura, allevamento, selvicoltura, pesca, acquacoltura), fattori che interagiscono (grigio: clima, demografia, finanza, tecnologia, commercio). Nyström et al 2019.

L’esigenza di una maggiore efficienza produttiva, riporta lo studio, si riflette negativamente su un’intensificazione delle colture e una riduzione della diversificazione: l’intero sistema produttivo mondiale sarebbe troppo semplificato, in quanto ruota attorno a un numero troppo limitato di specie coltivate o allevate. Suini e pollame rappresentano rispettivamente il 40% e il 34% della produzione mondiale di carne, mentre l’intero sistema di pesca e acquacoltura si regge principalmente su 30 specie soltanto.

Un mercato eccessivamente interconnesso infatti è poco flessibile, assorbe male le conseguenze di una crisi (perché i suoi asset sono poco diversificati, si direbbe in termini finanziari) ed è dunque esposto e ai cosiddetti rischi sistemici.

Un esempio: siccità e carestie non metterebbero in crisi solo il reparto agricolo, ma anche la produzione ittica, altamente dipendente dai mangimi prodotti dall’agricoltura.

La fragile anatomia del GPE non può che far trasparire un precario equilibrio di salute, cui è necessario rimediare secondo gli autori, che si permettono di suggerire l’adozione di alcune strategie. Una riguarda il settore finanziario, che dovrebbe munirsi di regole che favoriscano le buone pratiche, come finanziamenti governativi dedicati alla pesca sostenibile; le banche inoltre non dovrebbero rilasciare prestiti a clienti che dimostrino di non adeguarsi agli standard di sostenibilità.

Le soluzioni passano sicuramente dal settore sviluppo e innovazione, ma anche da una più proficua collaborazione tra imprese e produttori di conoscenze. Gli scienziati infatti hanno un ruolo importante da giocare in questa partita, riportano gli autori, in quanto possono far sì che l’agenda dei più importanti attori del mercato globale possa essere informata da conoscenza scientifica verificata. L’esempio riportato è quello dalla Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS), un’iniziativa nata dalla pubblicazione di un paper che illustrava come all’interno di un settore economico (come la pesca) le compagnie più grandi svolgono una funzione simile alle specie viventi che fungono da “chiave di volta” per un intero ecosistema. Dal 2016 i ricercatori dello Stockholm Resilience Center collaborano direttamente con 10 delle più grandi compagnie di pesca al mondo, distribuite tra Europa, Nord America e Asia (controllano 600 società in 90 Paesi diversi), per indirizzare l’intero settore verso una produzione sostenibile.