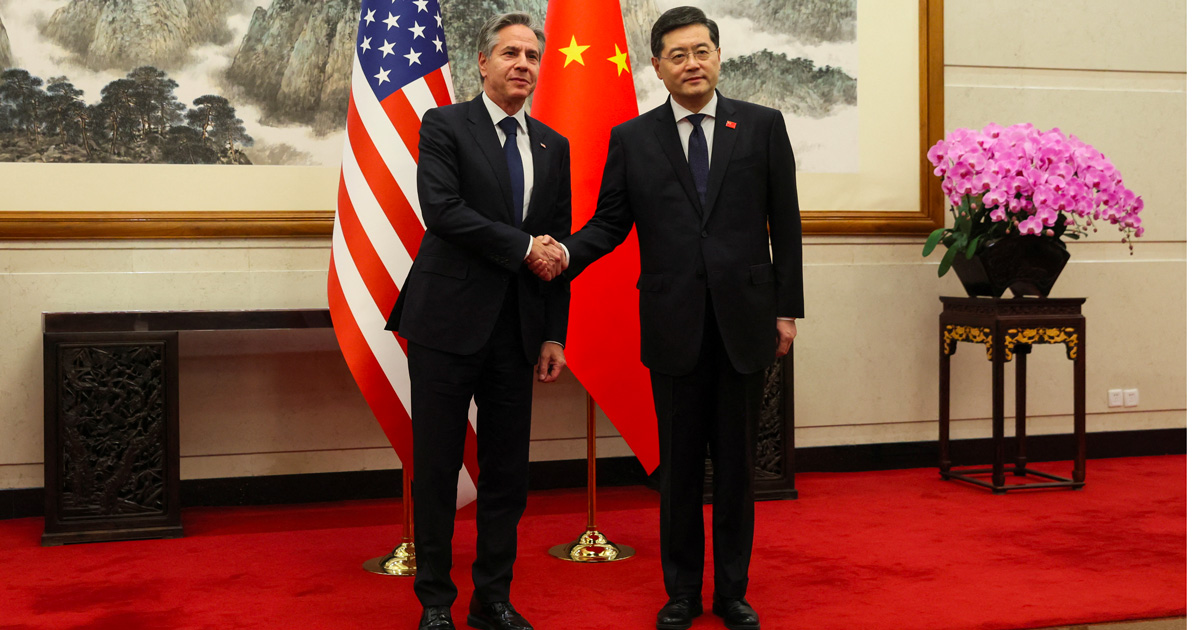

La visita ufficiale di Blinken in Cina. Foto: Reuters

Dopo anni di tensioni, di porte chiuse, di rancori reciproci e di proclami bellicosi, gli Stati Uniti sembrano aver deciso se non di percorrere, quantomeno di esplorare dove può condurre la via del negoziato. Tentando così, almeno in linea di principio, di fare il possibile per disinnescare le crescenti tensioni sui principali dossier internazionali che vedono la Casa Bianca recitare un ruolo da protagonista. E sono molti: dalla sempre più complessa partita del Medio Oriente, alle pressioni militari nell’Indo Pacifico, fino al sostegno all’Ucraina nella resistenza contro l’invasione russa. La visita a Pechino, pochi giorni fa, del segretario di Stato americano Antony Blinken, è l’esempio più evidente di questa “svolta diplomatica” americana, con alcuni particolari che soltanto all’apparenza sembrano di scarso rilievo. A partire dalla costruzione dell’agenda diplomatica per il Segretario di Stato: due giorni di visita, un solo incontro prestabilito, quello con il ministro degli esteri cinese, Qin Gang: quasi un esame preliminare, del genere “o la va o la spacca”. E Blinken deve averlo superato in scioltezza, visto che il giorno successivo, lunedì 19 giugno, è stato chiamato a un ulteriore incontro, al più alto dei livelli, con il presidente cinese Xi Jinping. Sia chiaro da subito: non è scoppiata la pace tra Pechino e Washington. Secondo Blinken, che appare piuttosto irrigidito nelle foto ufficiali, Stati Uniti e Cina hanno fatto «progressi nel rimettere in carreggiata» le relazioni diplomatiche. «Ci sono questioni chiave tra le nostre nazioni che rimangono irrisolte», ha precisato ancora Blinken, in una conferenza stampa svolta a Pechino, «ma resta la speranza e l’aspettativa che in futuro avremo comunicazioni migliori, un migliore impegno. Era evidente che le nostre relazioni avevano toccato un punto di instabilità. Entrambe le parti hanno riconosciuto la necessità di lavorare per stabilizzarle». Dichiarazioni di certo concordate che contengono una “sotto-lettura”: quasi un’ammissione di responsabilità per non aver saputo, o voluto, evitare pericolose escalation. Di certo, sul fronte americano, non ha giovato la postura impressa dall’ex presidente Donald Trump, che durante il suo mandato aveva pericolosamente incrinato i rapporti tra le due super-potenze: da un punto di vista militare (soprattutto con il dispiegamento in Corea del Sud del sistema THAAD, acronimo di Terminal High Altitude Area Defense), di intelligence (con funzionari di Huawei ripetutamente accusati di spionaggio), commerciale (con un protezionismo sempre più aggressivo) e sanitario (l’ex presidente ha sempre definito il Covid come “il virus cinese”). Al punto che ancora oggi diversi parlamentari americani, ovviamente repubblicani, hanno criticato l’amministrazione Biden soltanto per aver accettato di sedersi a un tavolo con Pechino. Mentre Trump, nell’annunciare la sua candidatura alle elezioni del 2024, continua a tirare la corda: «Se sarò eletto, eliminerò in quattro anni tutte le importazioni essenziali dalla Cina: dall'elettronica all’acciaio, ai prodotti farmaceutici». Per dire della narrazione elettorale dei repubblicani: un altro candidato di secondo piano, Vivek Ramaswamy, sostiene che gli Stati Uniti devono «dichiarare l’indipendenza dalla Cina comunista».

L’incognita Biden

Del resto, anche il presente è colmo d’incognite. Soprattutto se il presidente americano Joe Biden, all’indomani del vertice di Pechino, continua a incappare nei suoi (frequenti) scivoloni con il rischio di vanificare tutti gli sforzi: evocando il caso del pallone spia cinese abbattuto dai caccia americani sull’Oceano Atlantico, dopo aver sorvolato gli Stati Uniti da nord-ovest a sud-est, dal Montana al South Carolina, ha definito Xi Jinping «un dittatore». Se l’obiettivo della Casa Bianca è veramente allentare la tensione, sarebbe utile calibrare meglio tempi e toni di alcune dichiarazioni pubbliche. Se ne parlerà il prossimo anno, quando (e se) Biden riuscirà a conquistare una seconda candidatura alla presidenza (ma secondo Steve Forbes non toccherà di nuovo a lui).

Inciampi a parte, dicevamo dei punti di distanza che ancora permangono tra Washington e Pechino dopo la missione di Antony Blinken. Su tutti resta la questione Taiwan (il capo della diplomazia estera cinese Wang Yi ha ribadito che sul punto «non c’è spazio per compromessi o arretramenti»), ma anche le sanzioni commerciali e la limitazione alla diffusione della tecnologia cinese negli Stati Uniti. Un altro punto fragile, o per meglio dire di potenziale frattura, riguarda le comunicazioni militari, al momento congelate tra i due paesi, proprio dopo il caso dei palloni spia. Un incontro tra il segretario alla Difesa Lloyd Austin con il ministro cinese Li Shangfu, finito sotto sanzioni degli Stati Uniti, è stato rifiutato da Pechino: «Prima gli Usa devono rimuovere l’ostacolo». Insomma, una strada in ripida salita. Il presidente cinese Xi Jinping (che il prossimo novembre a Bangkok, in Thailandia, potrebbe incontrare Biden in occasione del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico) ha tracciato la linea: «La Cina rispetta gli interessi degli Stati Uniti e non cerca di sfidare gli Stati Uniti. Allo stesso modo, gli Stati Uniti devono rispettare la Cina e non devono danneggiare i diritti e gli interessi legittimi della Cina». Una lettura, quella della “non competizione” tra le due super potenze, che contrasta con l’evidenza dei fatti. Con l’amministrazione Biden che considera esplicitamente quella con Pechino «la più seria sfida a lungo termine per l'ordine internazionale: gli Stati Uniti faranno di tutto per contrastare gli sforzi del governo cinese per espandere la sua influenza e smantellare un ordine mondiale con valori universali di diritti umani e democrazia». Va bene il dialogo, ma trovare una sintesi tra queste due posizioni resta un’impresa al limite dell’impossibile. Sempre il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha riassunto così la situazione: «Cina e Stati Uniti devono scegliere tra la cooperazione e il conflitto. Dobbiamo invertire la spirale discendente delle relazioni sino-americane, con un atteggiamento di responsabilità nei confronti delle persone, della storia e del mondo. Lavorare insieme per trovare una strada corretta per la Cina e gli Stati Uniti per andare d'accordo nella nuova era». La Cnn li definisce baby steps, piccoli passi. E riporta il commento di Dexter Tiff Roberts, del centro di ricerca americano Atlantic Council: «Parlare è il primo passo e la chiave per evitare contrattempi che potrebbero sfociare in un conflitto vero e proprio. Ma le discussioni di alto livello tra le due parti, ovviamente, non equivalgono a risolvere i molti e profondi disaccordi, anche sul futuro di Taiwan, sui chip dei semiconduttori e sui diritti umani. Né cancella il sostanziale sospetto che la leadership di ciascun paese prova nei confronti dell’altro».

Trattative “indirette con l’Iran

Ma non è la Cina l’unico fronte aperto dagli Stati Uniti negli ultimi giorni sulla via del dialogo. La Casa Bianca ha deciso di affrontare, con le dovute cautele, anche il dossier Iran, nel tentativo di arginare l’evoluzione del suo programma nucleare. All’inizio di maggio funzionari statunitensi e iraniani hanno tenuto “colloqui indiretti” a Muscat, capitale dell’Oman. “Indiretti” nel senso che le delegazioni diplomatiche di Usa e Iran si sono trovate contemporaneamente nella capitale omanita, ma in luoghi separati, con i funzionari dell’Oman a fare da “staffette” per trasmettere i messaggi (una complessa modalità che la dice lunga sulla tensione e sulla prudenza che governa l’azione dei due paesi, tradizionalmente “nemici”). Ma si tratta comunque di un tentativo di disgelo dopo la decisione, nel 2018, dell’amministrazione Trump di ritirarsi unilateralmente dallo storico accordo del 2015, formalmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), che fissava per l’Iran limiti (mai effettivamente rispettati) allo sviluppo del loro programma nucleare. Oggi, dopo 5 anni, la nuova apertura del tavolo negoziale testimonia una rinnovata attenzione al tema. Non ci sono comunicati ufficiali, ma rumors, dettagli, frammenti spesso anonimi. Gli Stati Uniti punterebbero ad arginare lo sviluppo nucleare iraniano (secondo il sito d’informazione israeliano Walla si starebbe trattando per far mantenere a Teheran un limite di arricchimento dell’uranio non superiore al 60%: l’accordo del 2015 fissava il limite al 3,67%), chiedendo al tempo stesso il rilascio di alcuni cittadini americani attualmente detenuti in Iran (sarebbero 4, con accuse che vanno dallo spionaggio all’ingresso illegale nel paese, secondo l’ultima stima dell’associazione Prison Insight). In cambio si sarebbero dichiarati disponibili ad alleggerire alcune sanzioni a carico di funzionari iraniani. Dunque una sorta di accordo “parallelo” a quello del 2015?Attenzione alle parole: il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matt Miller, ha negato che sia stato raggiunto alcun accordo provvisorio con l’Iran, pur ammettendo che «gli Stati Uniti vogliono che l’Iran allenti le tensioni e freni il suo programma nucleare, cessi il sostegno ai gruppi regionali che effettuano attacchi, fermi il sostegno all'invasione russa dell'Ucraina e rilasci i cittadini americani detenuti. Continuiamo a usare gli impegni diplomatici per perseguire tutti questi obiettivi». Secondo una ricostruzione pubblicata dall’agenzia di stampa britannica Reuters, un funzionario iraniano, anonimo, avrebbe replicato: «Chiamatelo come volete, che si tratti di un accordo temporaneo, di un accordo interinale o di una comprensione reciproca: entrambe le parti vogliono prevenire un’ulteriore escalation». La partita è estremamente delicata e non è ancora chiusa. Con gli Stati Uniti che devono anche guardarsi dalle reazioni di Israele, alleato chiave per gli Usa in Medio Oriente, ma sempre più intransigente nelle sue posizioni, soprattutto con il nuovo governo, sostenuto dall’estrema destra. Al punto che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha già messo le mani avanti: «Siamo contrari a qualsiasi accordo provvisorio negoziato tra gli Stati Uniti e l’Iran sul suo programma nucleare». Come dire: l’Iran resta una gravissima minaccia, con i suoi proclami di “distruzione di Israele” e il suo esplicito sostegno ai gruppi militanti anti-israeliani. Teheran dal canto suo continua a difendersi sostenendo che il suo programma è destinato esclusivamente a scopi civili. Anche se, come riportava pochi mesi fa la Bbc, gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) hanno scoperto particelle di uranio arricchite all’83,7% nei campioni prelevati nel suo impianto di Fordo. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi non ha negato i colloqui, che l’Iran «sta portando avanti con onore, saggezza e buone intenzioni», ma che comunque «la vita dell’Iran non dipende da questo». Incontri diplomatici per rilanciare gli accordi del 2015 sono in corso, in Qatar, anche tra Iran e Unione Europea.

Sulla guerra in Ucraina resta lo stallo

Resta invece aperto, e ben lontano da una soluzione, il capitolo Ucraina. E qui un negoziato proprio non riesce a decollare, nonostante i vari tentativi, più o meno credibili (dalla Cina alla Turchia, dalla Francia a Israele, fino al Vaticano), compiuti finora. Del resto, per avviare un dialogo bisogna essere disposti quantomeno ad ascoltare. E Putin non vuole assolutamente prescindere da un punto: “qualsiasi pace deve consentire “nuove realtà”. Vale a dire il riconoscimento delle province ucraine (parzialmente) conquistate. La contrarietà sul punto di Zelensky (che sempre più viaggia a rimorchio della Casa Bianca) è assoluta. Scriveva pochi mesi fa The Conversation: «Nessuno dei protagonisti è in grado di fare anche piccoli passi. Dove ci dovrebbe essere un’attenta analisi delle differenze e proposte per affrontarle, ci sono scherni reciproci, minacce e insulti». L’ultimo tentativo, anche questo fallito, è stato compiuto da una delegazione di leader africani, guidati dal sudafricano Cyril Ramaphosa, che il 16 e 17 giugno scorsi si sono recati in missione di pace a Kiev e a San Pietroburgo. «Questa guerra deve finire», ha premesso Ramaphosa. «Deve essere risolta attraverso negoziati e mezzi diplomatici. Questa guerra sta avendo un impatto negativo sul continente africano e su molti altri paesi del mondo». La Brazzaville Foundation aveva stilato un programma in dieci punti per superare l’impasse. A Putin è bastato ascoltare il primo punto (“ritiro dei militari russi da tutti i territori occupati”) per alzarsi e pronunciare un secco no. Mentre Zelensky ha ribadito che la sua precondizione per una qualsiasi trattativa è proprio il ritiro di Mosca da tutti i territori ucraini occupati militarmente, inclusa la Crimea. Le condizioni per un reale dialogo devono essere ancora costruite.