Nella primavera del 2007, quando Facebook era utilizzato da meno dell’uno per cento della popolazione mondiale, l’intero Sudamerica fu scosso da uno scandalo rosa. Cecilia Bolocco, moglie dell’ex presidente argentino Carlos Menem, venne fotografata a Miami seminuda e in atteggiamenti intimi insieme a un imprenditore italiano. Qualche settimana dopo la pubblicazione delle foto su una rivista, Mario Vargas Llosa scrisse un articolo che La Stampa titolò Tempo di t. e di c.: dove “t.” e “c.” erano le iniziali delle parti femminili che, solitamente, sono valorizzate nei calendari che si trovano in alcune officine o cabine di camion. Scriveva il futuro Nobel per la letteratura: “Da cinque giorni non riesco a evitare d’imbattermi, qualsiasi giornale apra e qualsiasi programma di notizie ascolti o veda, nel corpo nudo della signora Cecilia Bolocco Menem”. Da qui, la riflessione dell’autore di La città e i canisi ampliava al sistema dei media e al mutamento della sua natura. “C’è stato un momento, nella seconda metà del XX secolo, in cui il giornalismo delle società aperte dell’Occidente ha incominciato, pian piano, a mettere in secondo piano quelle che erano state le sue principali funzioni - informare, criticare e fornire opinioni - per privilegiarne un’altra sino ad allora secondaria: divertire”.

Il problema, secondo Vargas Llosa, era che l’opinione pubblica aveva ormai interiorizzato un nuovo principio: un’informazione è più o meno importante a seconda di quanto possa essere “spettacolarizzata”. La stampa “seria”, spiegava, per non perdere pubblico è ormai costretta a una rincorsa quotidiana al “giornalismo da fogna”; e d’altra parte nessuno invoca provvedimenti punitivi, per il timore che questo determini una compressione della libertà di opinione e di stampa. Si arriva così a un paradosso irrisolvibile, proprio delle nazioni più democratiche: “La libertà d’espressione e il diritto di critica diventano un alibi e garantiscono l’immunità per il pamphlet aggressivo, la violazione della privacy, la calunnia, la falsa testimonianza, l’imboscata e tutte le altre specialità del giornalismo scandalistico”.La visione dello scrittore peruviano troverà la sua sintesi in un saggio, La civiltà dello spettacolo, quella in cui a suo parere viviamo oggi e che - concludeva sulla Stampa- si basa su un rovesciamento di valori: “Non sono le idee, i comportamenti, le conquiste intellettuali e scientifiche, sociali o culturali a far sì che un individuo si elevi sopra gli altri e ottenga il rispetto e l’ammirazione dei suoi contemporanei e diventi un modello per i giovani, ma le persone capaci d’occupare le prime pagine dei giornali: anche, magari, per i gol che segnano, i milioni che spendono in feste faraoniche o gli scandali di cui sono protagonisti”. Un nuovo concetto di reputazione, che scoraggia ogni sforzo e mette sullo stesso piano filosofi e veline.

Saltiamo al 2013: Facebook raggiunge, a fine anno, un utente ogni sei abitanti del pianeta, e un uomo di cultura di tutt’altra collocazione, Paolo Flores d’Arcais, nel riflettere sulla funzione degli intellettuali e sul senso dell’impegno civile, offre una descrizione altrettanto desolata di come è cambiata la concezione comune del rapporto tra sapere, prestigio e legittimazione del ruolo pubblico: “Tutto è cultura, mai più alta o popolare, sempre e solo orizzontale, dove filosofia e cibo, opera lirica e canzonette, scienza e superstizione, appartengono allo stesso universo, articolazioni di un unico valore. Quello del successo/spettacolo. Che in parallelo alla cultura, del resto, si annette la politica. E tutto quanto. La stessa idea di cultura alta viene culturalmente ridicolizzata”. E aggiunge: “La cultura deve fare spettacolo, fare evento, svagare, l’indice di qualità si decompone nell’indice di ascolto, il giudizio critico si ingaglioffisce nello share (…). Ieri si diventava prima Pasolini e poi si andava in televisione, oggi diventare personaggio televisivo è professione in sé”. Eppure secondo Flores l’impegno civile per gli intellettuali rimane un obiettivo realistico, malgrado l’omologazione imposta dai media: “Se ti danno la prima serata e milioni di spettatori potenziali (…) e non temi di criticare presidenti e cardinali anziché malvagità astratte, non c’è mezzo che annulli il messaggio, che «bucherà» talmente che non ti inviteranno più, semmai”.

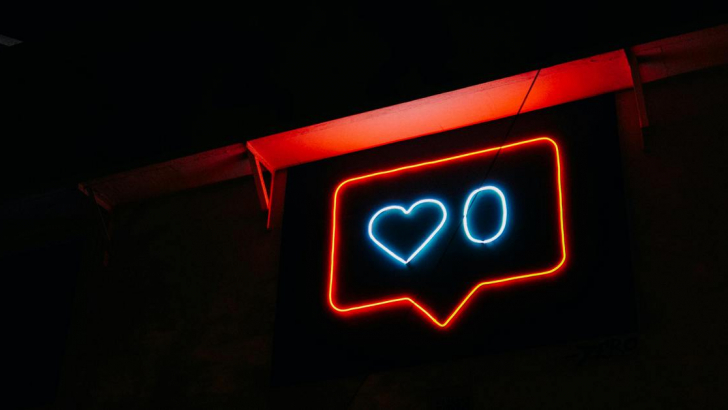

Con queste premesse arriviamo all’oggi: Facebook, tralasciando marginali infortuni in tema di privacy, conta ben più di due miliardi di utenti. I social network sono diventati la tribuna obbligata su cui si è spostato qualunque dibattito speri di ottenere un minimo di visibilità. Èla passerella web che tocca a tutti gli intellettuali, scrittori, giornalisti che aspirino a una legittimazione popolare, da ottenersi attraverso l’accumulo di “like”. Anche l’impegno civile, dunque, passa attraverso i social: e il problema non è più quello di “bucare il video”, suscitando i commenti di un pugno di opinionisti delle maggiori testate, ma di sottostare a un confronto con milioni di giudici popolari che hanno uguale diritto di parola. Poco importa che Umberto Eco abbia definito le opinioni delle folle social quelle di “legioni di imbecilli”. Gli appelli, le iniziative, le azioni simboliche degli intellettuali devono passare il vaglio del popolo di Facebook: se non ne seguono le regole sono destinati al fallimento. Così, se un notissimo giornalista rivolge un appello per esortare alla solidarietà verso una categoria di indigenti, ma dimentica di togliersi il Rolex, il suo messaggio, comunque lo si giudichi, verrà semplicemente azzerato: la comunicazione (non solo social) richiede un’apparenza coerente con il contenuto. Non tollera reporter griffate al fronte, scienziati con le pin-up sulla maglietta, o politici, alfieri del riscatto dei poveri, fotografati nel proprio attico con vista Acropoli. E adesso la conseguenza non è più qualche editoriale corrosivo, ma qualche milione di improperi, lazzi, pernacchie. La reazione collettiva alla gaffe sovrasta, debordante, qualunque tentativo di ragionamento; ma questo vale anche in assenza di gaffe. O il messaggio, per quanto sensato, è scarnificato, elementare, aggressivo, o viene seppellito.

Anche lo strumento cui tradizionalmente gli intellettuali affidavano le loro opinioni su temi politico-sociali, il manifesto collettivo, è stato risucchiato nel gorgo della Rete: per suscitare una ripulsa popolare contro un ragionamento complesso, appassionato, affidato nella sua ampiezza a una pagina di rivista o a una sezione di un sito web, è sufficiente una battuta fulminante via Facebook, meglio se suggerita da qualche consulente della comunicazione social.

Una modifica così radicale dello spazio pubblico, della tribuna tradizionalmente riservata a chi, un tempo, era portatore di una conoscenza riconosciuta dalla società, comporta una sfida davvero arduaper chi, oggi, ambisca ancora a un ruolo intellettuale e improntato all’impegno civile. Questo vale non solo per gli interventi sui social network, ma anche sui media tradizionali. Michela Murgia, sull’Espresso, ha sostenuto che l’influenza che oggi un intellettuale può esercitare è fortemente condizionata dalla sua funzionalità al sistema dei media: “L’intellettuale, per avere diritto di voce davanti ai grandi megafoni, deve essere letto come “esperto” di qualche aspetto parcellizzato della realtà”. La rapidità e la stringatezza con cui l’informazione, oggi, viene prodotta e consumata porta i media a cercare appunto l’esperto di settore, possibilmente sempre lo stesso, con il quale liquidare in poche battute l’analisi di un fatto di cronaca o di un evento politico. Aggiunge la Murgia: “Se per caso l’intellettuale rivendicasse la responsabilità di una visione più generale (…) la delegittimazione sarebbe immediata e la perdita di visibilità dietro l’angolo”. Proprio in questa sfida, conclude, risiede la residua speranza che uno spazio “impegnato” per l’intellettuale possa esistere ancora: “Un corpo a corpo continuo con i media di massa perché il termine engagé non implichi che nell’ingaggio egli sia il soggetto passivo, anziché l’agente del suo pensiero”.

E se è complicato sui giornali o in tv, su Facebook diventa una missione quasi impossibile. Perché la pubblica tribuna è un post o un tweet, in cui riuscire a esprimere in modo brillante, elementare, aggressivo un pensiero che richiederebbe spazi e tempi abissalmente diversi: diversi per l’articolazione del pensiero di chi interviene, ma anche per la ricezione di chi deve leggere, riflettere e rispondere. Ètroppo tardi? Poniamoci la domanda, mentre riecheggia la profezia, un po’ moralistica ma dal profondo valore morale, di Mario Vargas Llosa: “Noi, cittadini dei Paesi liberi e privilegiati del pianeta, abbiamo questa condanna: che le tette e i sederi delle persone famose e le loro lascivie continuino ad essere il nostro pane quotidiano”.