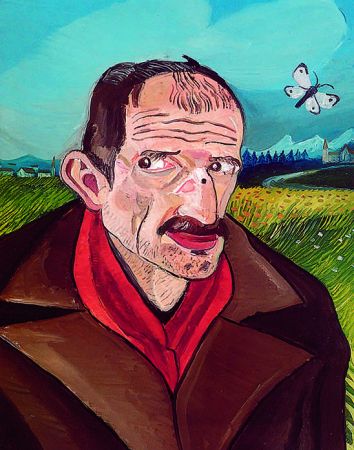

Antonio Ligabue, "Ligabue arrestato" (1955-1956)

Agosto 1918. Un treno si ferma a Gualtieri, lungo il Po. Ne scende un uomo smunto, accompagnato da due guardie. Inizia così un vecchio sceneggiato degli anni Settanta, attraverso il quale l’Italia ha imparato a conoscere un artista e la sua vicenda umana, durissima e destabilizzante. Nel volto di Flavio Bucci, somigliantissimo, ha riconosciuto quegli occhi sgranati e spaventati che fanno da cifra agli autoritratti di Antonio Ligabue.

A questo incredibile artista il Museo degli Eremitani di Padova dedica una mostra emozionante, una vera “biografia dell’anima per immagini”, come la definisce la curatrice Francesca Villanti. Ed è così, perché l’arte, la vicenda umana e l’anima sono inscindibili in quei tratti liberi, violenti e gioiosi, in quei paesaggi reali e immaginari allo stesso tempo, nelle foreste abitate da tigri e nei campi calpestati dai buoi. E quella faccia, nelle decine di ritratti impietosi, ingenui e disperati, la faccia di Antonio Ligabue, rispecchia tutto il suo miracolo: quello della trasformazione della sofferenza in arte.

Non fai a tempo a mettere piede in quella sala degli Eremitani, dalle pareti rosso fuoco, che quegli occhi bianchi grandi sgranati ti bucano e ti guardano dentro, la bocca abbozza un mezzo sorriso e ce l’hai lì di fronte, messo di tre quarti, Ligabue. La camicia azzurro cielo abbottonata stretta, le rughe profonde, le sue montagne alle spalle. Perché anche se viveva e dipingeva a Gualtieri, in Emilia-Romagna, Antonio aveva ancora negli occhi e nel cuore la sua patria, la Svizzera.

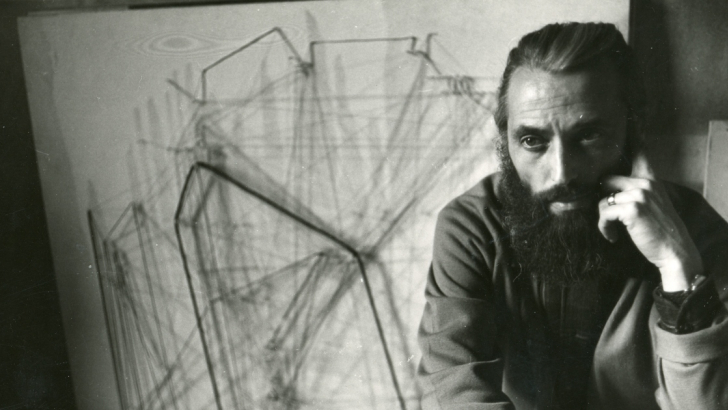

Autoritratti

E così nei suoi dipinti, ricorda Sergio Negri della Fondazione Museo Antonio Ligabue, la parte alta dei dipinti è abitata dai luoghi della sua infanzia, dalla quale era stato cacciato, indesiderato dalle autorità. Allontanato perché era un “pazzo”. O un “povirazzo”. Ed era stata proprio sua madre a farlo allontanare dopo una ennesima crisi e il ricovero in manicomio.

Di autoritratti ne dipinge 123 nell’arco di quasi quarant’anni. Nelle tele lui si cerca, cerca il significato di un’esistenza fatta d’incubi e derisione, incomprensione e genio. Si guarda dentro e si riconosce: “Io sono un grande artista” ripeteva. Attraverso l’arte Ligabue trova un posto in un mondo che sembrava non volerlo. “Io sono un grande artista ma nessuno mi capisce. Vedrete un giorno quanto varranno i miei dipinti” affermava. E aveva ragione.

Sui muri lisci del museo padovano, una dopo l’altra tante facce stanno dentro a cornici dorate ed estranee; una lunga infilata di autoritratti con lui sempre di tre quarti, sempre in primissimo piano, occhiate fisse e spaurite, stravaganti e docili. Da quei segni esce una persona, la sua emotività e insieme la sua poesia. È la “lacerante altalena tra tragedia e poesia che caratterizza la vita di Antonio Ligabue, il quale dipinge per trovare sé stesso, per non perdersi nella voragine della malinconia”, sottolinea Villanti.

Un “pittore di animali” si definiva Ligabue nel 1928. Nella sua emarginazione quasi totale, di cui lui stesso era il primo artefice, trovava conforto e vicinanza col mondo animale, sentendosi forse anche lui bestia, spalancando la bocca, urlando e chiamando nella loro lingua le creature del Po e delle sue rive. Plasmava figure di leoni, tacchini e scimmie con l’argilla del Po, riempiva la tela di farfalle, cani e insetti. Erano loro la sua famiglia, i compagni di un essere rifiutato dal mondo umano, che si rifugiava nei pioppeti lungo il fiume e nella propria fantasia.

“Io l’ho trovato in un bosco dove abitava, perché si sapeva, si sentiva diverso e respinto da altri uomini e avvicinarlo non fu facile” raccontava Marino Mazzacurati a proposito del loro primo incontro, nel 1929. Fu il momento in cui la vita di Antonio iniziò a cambiare grazie all’amicizia dell’artista emiliano, che gli diede gli strumenti per diventare un pittore completo e uscire dall’isolamento in cui si era rifugiato. “Mi disse … che in passato aveva dipinto animali per bersagli e le giostre nelle fiere di paese, e cominciò a dipingere lotte di galli, animali da cortile, scene campestri”.

L’anima di bestia ferita non lasciò mai lo straordinario artista. Ma in alcuni dei suoi ritratti compare a un certo punto con un berretto calcato in testa, un berretto da motocicletta. E in uno in particolare non c’è più solo la sua faccia di tre quarti, ma c’è lui, tutto intero, nell’atto di dipingere e con una moto rossa, la sua, alle sue spalle. Un manifesto d’artista, d’uomo che finalmente ha trovato la sua ragione di vita e la sua affermazione. Eppure ancora per la gente rimaneva un essere strambo, a proprio agio nella natura come in nessuna vera casa nel suo semplice povero mondo abitato da tigri, serpenti, buoi e scimmie, fantasia, memoria, nostalgia e incredibile urgenza di esistere.

“ Gli occhi di Ligabue li troviamo all’improvvviso riconoscibili e scrutatori di un cavallo o di un pollo in uno dei suoi quadri. Forse gli animali vedono le cose come sono, per questo tentava di trasformarsi in loro Cesare Zavattini