SOCIETÀ

Le interconnessioni tra crisi climatica e biodiversità attendono soluzioni congiunte

Secondo la categorizzazione dell’IUCN, l’Unione internazionale per la conservazione della natura, nel 2024 il pinguino africano, che era già considerato “in pericolo”, è entrato nella lista rossa delle specie in pericolo critico di rischio di estinzione. La sua popolazione si estende tra Sud Africa e Namibia e ad oggi sopravvivono meno di 10.000 coppie in grado di riprodursi.

La causa principale del suo declino è la difficoltà di accesso al cibo: da una parte la pesca commerciale riduce i pesci a disposizione, dall’altra il cambiamento climatico fa migrare i pesci lontano dalle zone in cui vive il pinguino africano, che quindi deve competere con altre specie per l’accesso a risorse sempre più scarse. Secondo gli esperti che ne monitorano la popolazione, se le cose non cambieranno l’intera specie rischia di estinguersi nel giro di 10 anni.

Ragioni simili hanno portato, negli ultimi 40 anni, a un declino di oltre il 60% della popolazione di un’altra specie di pinguino, il pigoscelide che vive in Antartide, famoso per la capacità di fare più di 10.000 micro-sonnellini di pochi secondi al giorno. Nel suo caso, la pesca e il cambiamento climatico hanno ridotto la disponibilità dei crostacei di cui si nutre.

Le popolazioni di elefante africano invece, del parco nazionale Minkébé in Gabon, sono calate di circa l’80% in soli 10 anni, dal 2004 al 2014, a causa del bracconaggio. Oltre al cambiamento climatico, sono state le dighe a impedire la riproduzione del salmone Chinook (o salmone reale) del fiume Sacramento, in California. Dal 1970 la sua popolazione si è ridotta dell’88%.

I dati del Living Planet Report 2024, il rapporto pubblicato dal WWF assieme alla Società Zoologica di Londra, mostrano che negli ultimi 50 anni la fauna selvatica è diminuita drasticamente in tutto il mondo. Il calo è certificato dal Living Planet Index (LPI), un indice che monitora l’andamento di circa 35.000 popolazioni di quasi 5.500 specie di vertebrati: anfibi, uccelli, pesci, mammiferi e rettili.

The 2024 Living Planet Index, indicates a 73% decline in the average size of monitored wildlife populations between 1970 and 2020.

— ZSL (@OfficialZSL) October 10, 2024

We’re working to restore wildlife worldwide. Here are seven ways that we're working to restore nature and reverse the decline https://t.co/s9TbDPyXEp pic.twitter.com/xZDQMzHzxI

La principale causa di questo netto calo di biodiversità globale va individuata nelle esigenze del nostro sistema alimentare, che porta alla perdita e alla degradazione degli habitat naturali, sia attraverso la pesca che depaupera gli ecosistemi marini, sia tramite pratiche agricole e di allevamento, che favoriscono ad esempio la deforestazione.

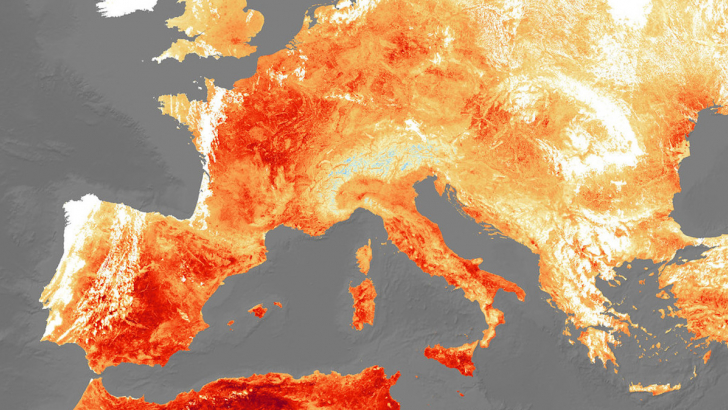

Altri fattori che concorrono sono il sovrasfruttamento di risorse naturali, l’introduzione di specie invasive, la diffusione di malattie, ma anche il cambiamento climatico, che impatta soprattutto la biodiversità dell’America Latina e dei Caraibi, e l’inquinamento, specialmente in America del Nord, in Asia e nel Pacifico.

Il Living Planet Index può rappresentare un sistema di allerta precoce riguardo al rischio di estinzione di una specie. Quando una popolazione scende al di sotto di un certo livello, quella specie potrebbe non essere più in grado di svolgere il proprio ruolo abituale all’interno dell’ecosistema, si tratti di dispersione di semi (come nel caso degli uccelli), di impollinazione (come per gli insetti), o di contribuire al ciclo delle sostanze nutrienti.

Avere popolazioni stabili di animali selvatici significa avere ecosistemi in salute che forniscono servizi essenziali che spesso diamo per scontati. Una barriera corallina florida ad esempio garantisce risorse per la pesca, protegge dall’erosione costiera causata da mareggiate ed è persino una risorsa economica per il turismo. Allo stesso modo una foresta in salute fornisce non solo materie prime come il legno, ma anche acqua pulita, protezione da frane e dissesto idrogeologico, immagazzinamento del carbonio atmosferico, oltre ad avere una funzione sociale e culturale.

Il cambiamento climatico causato dall’accumulo di gas serra in atmosfera aggrava la crisi della biodiversità e una foresta in declino riduce la propria capacità di assorbire anidride carbonica o addirittura diventa una fonte di emissione di CO2, che acuisce il riscaldamento globale.

Nel 2024 non si è tenuta solo la Cop 29 sul clima a Baku, ma anche la Cop 16 sulla biodiversità a Cali, in Colombia, si è tentato di arrivare a un accordo per affrontare il problema dell’inquinamento da plastica a Busan, in Corea del Sud, mentre a Riyadh, in Arabia Saudita, i Paesi dell’Onu si sono riuniti per l’emergenza siccità e desertificazione.

Da tutti questi incontri si è usciti con esiti ritenuti insoddisfacenti: sia per il clima sia per la biodiversità sia per la gestione della siccità sono stati raccolti molti meno finanziamenti di quanti ne sarebbero serviti. Per quanto riguarda l’inquinamento da plastica invece il negoziato si è arenato e non è stato trovato alcun un accordo tra le parti.

Dall’anno appena trascorso è emerso chiaramente che le conferenze dell’Onu che trattano la questione ecologica a compartimenti stagni non sono in grado di offrire risposte adeguate alla portata del problema. Personalità influenti della diplomazia e della scienza climatica hanno mosso forti critiche, con una lettera aperta, alle conferenze sul clima, chiedendone una riforma in vista della prossima, la Cop 30 di Belem, in Brasile.

Uno dei punti elencati nella lettera chiede di riconoscere le interconnessioni tra povertà, disuguaglianza e instabilità del pianeta. “Per avere maggiore impatto, le Cop sul clima devono riconoscere che l’attuale tasso di perdita ecologica (scarsità d’acqua dolce, degradazione di terra e suolo, declino degli impollinatori, inquinamento degli oceani) sta interessando la stabilità planetaria. Per mantenerla, è impossibile non agire su uguaglianza, giustizia e contrasto alla povertà. Per questo chiediamo che la figura dell’Inviato per le politiche su clima e povertà faccia sì che questi legami critici siano ancorati alle negoziazioni e alle azioni da implementare, specialmente attraverso spazi dedicati alle comunità più vulnerabili, che siano in grado di far sentire l’importanza di queste connessioni”.

Una decisione importante che va nella direzione di affrontare congiuntamente le diverse diramazioni della crisi ambientale è stata presa alla Cop 16 sulla biodiversità di Cali. Il testo approvato riconosce il nesso tra oceani, clima e biodiversità e chiede un maggiore coordinamento multilaterale tra Cop sul clima e sulla biodiversità: l’idea è quella di sviluppare un programma di lavoro congiunto tra le diverse convenzioni delle Nazioni Unite sull’ambiente che organizzano le varie conferenze, ovvero la CBD (Convention on Biological Diversity), l’UNFCCC (United Nation Frameworl Convention on Climate Change) e la UNCCD (United Nation Convention to Combat Desertification).

A Cali la Cop 16 si era conclusa lo scorso novembre senza il raggiungimento del quorum: i negoziati si erano protratti fuori tempo massimo e il numero di delegati presenti all’assemblea non era sufficiente per validare una decisione finale. È per questo che dal 25 al 27 febbraio a Roma, nel quartier generale della FAO, la conferenza sulla biodiversità proverà a chiudere il cerchio non solo per monitorare l’attuazione dei nuovi obiettivi di conservazione degli ecosistemi (tutelare il 30% di terre emerse e acque entro il 2030), ma anche fornire gli strumenti necessari a realizzarli a quelle popolazioni che vivono più a stretto contatto con il patrimonio naturale, del cui declino sono vittime, ma della cui rinascita possono essere i guardiani.