CULTURA

Il cellulare si fabbrica in miniera

Per fortuna che abbiamo il cellulare, e non solo: tablet, netbook, notebook e affini. In questo modo siamo sempre reperibili, possiamo guardare la programmazione del cinema appena ci viene la curiosità, leggere la mail e contattare la suocera per quella sua ricetta di pomodori ripieni mentre siamo in coda al supermercato. Per chiamare il figlio in gita, per spedire il preventivo mentre andiamo in ufficio, per dare un veloce sbirciatina a facebook in pausa pranzo.

Questa i cinesi la chiamano keichu, cellularemania in italiano, ossia la dipendenza da cellulare che è diventata anche una branca della psicologia: la “psicopatologia del cellulare”. Due ricerche condotte nel 2008 dalle università La Cattolica di Milano e La Sapienza di Roma hanno confermato che gli Italiani stanno prendendo abitudini inquietanti: l’età in cui l’individuo comincia a girare col telefonino in tasca è incredibilmente bassa, ossia due bambini su dieci già lo possiedono in prima elementare.

Ma non c’è niente di cui preoccuparsi, finché la cosa è gestibile: sono state individuate liste di comportamenti anomali e di quelli da considerarsi normali, e anche chi resta un inguaribile romantico, alla Jane Austen, si deve rassegnare: questo, signori, è il progresso.

Siamo il mondo dell’energia pulita, dei lavori di concetto, del riscatto sociale e della parità dei sessi. Chi non ha versato una lacrimuccia guardando al cinema, prima del film del sabato sera, lo spot dell’Enel con Giancarlo Giannini, in cui si accendono le luci e viene narrata la fiaba del povero pensatore che accendendo il ventilatore ha trovato l’ispirazione?

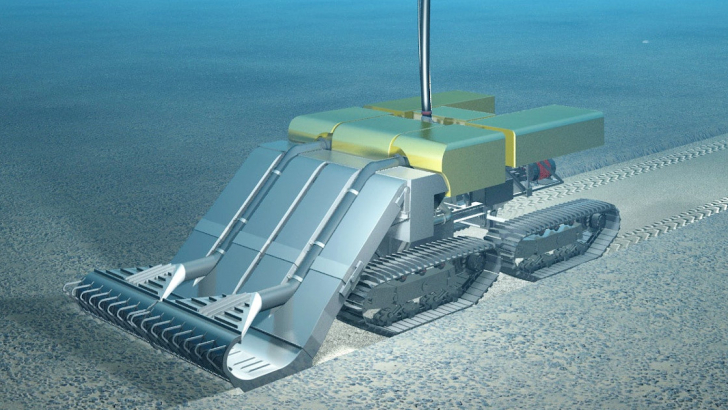

Possiamo considerarci salvi: sono finiti i tempi della fatica fisica, del dolore, e pure quelli del telefono fisso, per cui ci si doveva mettere d’accordo prima e darsi un appuntamento in un luogo, ad una cert’ora, per incontrarsi, e non comodamente “risentirsi più tardi, quando siamo quasi arrivati”. Eppure per mandare sms, chattare con whattsapp e scaricare la mail in ogni momento, è necessario che qualcuno dall’altra parte del mondo lavori sodo in miniera.

Un telefonino medio contiene, infatti, in proporzioni diverse, piombo, cadmio, oro, berillio, ferro, cloro, argento e bismuto provenienti dal Nord America; alluminio, stagno, zinco e rame dal Sud America; nichel e palladio dalla Russia; tantalio dall’Australia; cromo e platino dall’Africa; silicio, antimonio e arsenico dalla Cina; da Israele il bromo, oltre chiaramente, a tanto petrolio per le plastiche e per sostenere la filiera. I polimeri costituiscono del cellulare la parte visibile (custodia, display); i metalli, invece, servono per la batteria, l’antenna, i chip che lo fanno funzionare e per i cristalli liquidi dello schermo.

La gran parte di questi minerali sono chiamati conflict minerals perché la loro estrazione avviene in condizioni di sfruttamento dei lavoratori, in situazioni in cui la legge non viene rispettata e continuamente si assiste ad abusi e lotte armate per il controllo dei mercati. Sulla base dell’utilizzo dei conflict minerals l’organizzazione no profit The Enough Project stila annualmente una classifica delle aziende virtuose, attraverso la richiesta di un protocollo di tracciamenti, controlli e certificazioni che assicurino la provenienza “pulita” dei materiali utilizzati. Il timore di un grave danneggiamento di immagine ha spinto la gran parte delle più grosse aziende di elettronica a ricercare materiali che non siano stati estratti da miniere oggetto di conflitti locali o di racket. È il caso di Intel, Motorola, Hewlett Packard e Apple, ma molte altre tardano ad adeguarsi, altro che energia pulita.

Possiamo illuderci di lasciare tutte le nostre conoscenze di “miniere e affini” chiuse nel sussidiario della scuola, ma è la cronaca recente a costringerci ad un bagno di realtà: lo scorso 16 agosto tutte le televisioni del mondo hanno mostrato una storia “di miniera”, successa a Marikana, in Sudafrica, e se non hanno trasmesso direttamente le immagini, le si trova con un click, per l’appunto, su Youtube. Trentaquattro minatori dipendenti della multinazionale britannica Lonmin, che estrae platino dai ricchissimi giacimenti sudafricani, hanno perso la vita mentre manifestavano per un rialzo salariale; la polizia, che ha sparato, parla di legittima difesa, ma è stata aperta un’inchiesta.

Il platino è un metallo molto prezioso, oggi più di ieri, quando lo si considerava il fratello povero dell’argento (la parola è il diminutivo di “plata”, argento, in spagnolo), perché, nonostante la sua difficile estrazione, ha moltissime applicazioni. È usato per fare gioielli fini, attrezzi chirurgici, negli utensili da laboratorio, nei cavi elettrici di resistenza e nei punti di contatto elettrico e come catalizzatore nelle marmitte. Se il maggiore uso del platino resta la gioielleria (quasi la metà della produzione), un altro 20% è usato nell'industria aeronautica, chimica, elettrica e del vetro, ciascuna delle quali consuma circa 10 tonnellate del metallo all'anno. L'industria del vetro, in particolare, usa il platino per le fibre ottiche ed il vetro degli schermi a cristalli liquidi, che servono per i computer portatili e, guarda caso, per i cellulari. C’è bisogno, quindi, di forza lavoro che estragga a più non posso.

Per fortuna, però, non tutte le “storie di miniera” sono storie di morte e sfruttamento. Basta andare a Cave del Predil, vicino a Tarvisio, per accorgersi di cosa significhi vivere in miniera e per la miniera e di come l’attività possa aver dato un senso alla comunità, che ne va orgogliosa. Lì l’estrazione di piombo e zinco è stata interrotta nel 1991, cioè praticamente l’altro ieri, perché l’ulteriore sfruttamento del giacimento avrebbe potuto causare frane e mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori. La miniera affonda però le radici nella storia: risale al 1320 la concessione rilasciata da Federico il Bello ad un consorzio di minatori per le prime estrazioni e si narra che la disfatta di Caporetto sia dovuta, tra il resto, al passaggio di migliaia di truppe austriache attraverso una delle sue gallerie, la galleria di Bretto, costruita per poter approfondire l’estrazione di centinaia di metri sottoterra e sversare le acque di falda attraverso di essa.

Ma Cave è speciale non solo per le vicende storiche, piuttosto perché riporta il visitatore di oggi nel microcosmo ancora intatto di una comunità che viveva in miniera, dal minatore vero e proprio, al falegname, al parroco, alle donne che restavano al focolare. C’è un'unica piazza con un bar e una piccola chiesa e chi ci vive, anche solo nel periodo estivo per fuggire al caldo della pianura, è figlio di chi in miniera ha lavorato. Tutti ricordano i tre fischi che preannunciavano le esplosioni, il bagno che veniva fatto fare ai figli degli “operai” nei servizi comuni al limitare della miniera, il privilegio degli “impiegati” di sedere nelle prime file alla messa, e nella voce c’è tanta nostalgia. Il turista che invece decide di visitare le cave, seduto nel trenino con tanto di cerata ed elmetto in testa, si chiede come fosse possibile, solo vent’anni fa, vivere quella vita.

E lì sotto, dove il cellulare non prende, nel grande stanzone centrale della miniera, dove ogni 4 di dicembre, giorno di Santa Barbara protettrice dei minatori, si dice messa tutti insieme accorrendo dalle città, viene di pensare che sono incredibilmente pochi gli anni passati rispetto alle trasformazioni occorse, ma che, evidentemente, per quanto tecnologici siano i nostri cellulari, da qualche parte c’è ancora bisogno di uomini che rendano possibile il fantomatico progresso, scavando in miniera. Peccato però che oggi, le miniere, non siano quelle di Cave, che offrivano ai dipendenti persino le vacanze a Lignano, ma ancora una volta luoghi di fatica sovrumana, di miseria e di morte, come in Congo, in Cile, in Sudafrica e persino negli Usa, dove gli uomini rischiano quotidianamente di essere inghiottiti dalla terra, e questa, forse, non è nemmeno la prospettiva peggiore.

Valentina Berengo