I costi economici e ambientali del “Deep Sea Mining”

Planet Tracker, Twitter

L’International Seabed Authority (ISA) è un ente intergovernativo delle Nazioni Unite, operativo dal 1994, che si occupa di gestire i fondali oceanici, aree che rappresentano quasi il 50% della crosta terrestre e che ricadono al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Oggi sono oggetto di un forte interesse delle compagnie minerarie in quanto potenziali riserve di materie prime per la transizione energetica.

Fino al 28 luglio a Kingston, in Jamaica dove risiede il quartier generale dell’ente, è riunita la 28esima assemblea dell’ISA dove tra le altre cose verrà deciso se e come regolamentare le concessioni per l’estrazione mineraria sui fondali oceanici, attività meglio nota con il termine inglese Deep Sea Mining. Ad oggi infatti ad aziende e governi è consentita solo l’esplorazione, ma di licenze di estrazione si discute almeno dal 2014.

A giugno 2023 l’organizzazione indipendente Planet Tracker ha pubblicato un rapporto che propone una revisione della recente letteratura disponibile, tra articoli scientifici e altri report, a riguardo degli impatti ambientali e dei costi economici del Deep Sea Mining. L’esergo sintetizza efficacemente le conclusioni cui l’analisi giunge: “tentare di riparare ai danni causati dall’estrazione mineraria nei fondali oceanici costerebbe talmente tanto che né le aziende né i governi pagherebbero per farlo. Le istituzioni finanziarie quindi non dovrebbero supportare il deep sea mining”.

We have estimated the total cost of artificial nodule-based deep sea ecosystem restoration at $5.3–5.7 million per km2, surpassing mining revenue.

— Planet Tracker (@planet_tracker) July 6, 2023

Restoration expenses render profitability unattainable for #DeepSeaMining companies https://t.co/NWOhPfFgV2 pic.twitter.com/pb6DwS47tE

Considerando infatti una superficie di 1000 km2 da cui una singola compagnia potrebbe estrarre risorse minerarie, il rapporto quantifica in almeno 5,3 milioni di dollari per km2 il costo di ripristino degli ecosistemi interessati dalle estrazioni. Tale costo sarebbe addirittura superiore ai ricavi, calcolati in 4,4 milioni per km2, e andrebbe a sommarsi alle spese operative, di circa 2,7 milioni per km2. Senza considerare i costi di ripristino ecosistemico, i margini di profitto delle aziende estrattrici sarebbero invece del 38%.

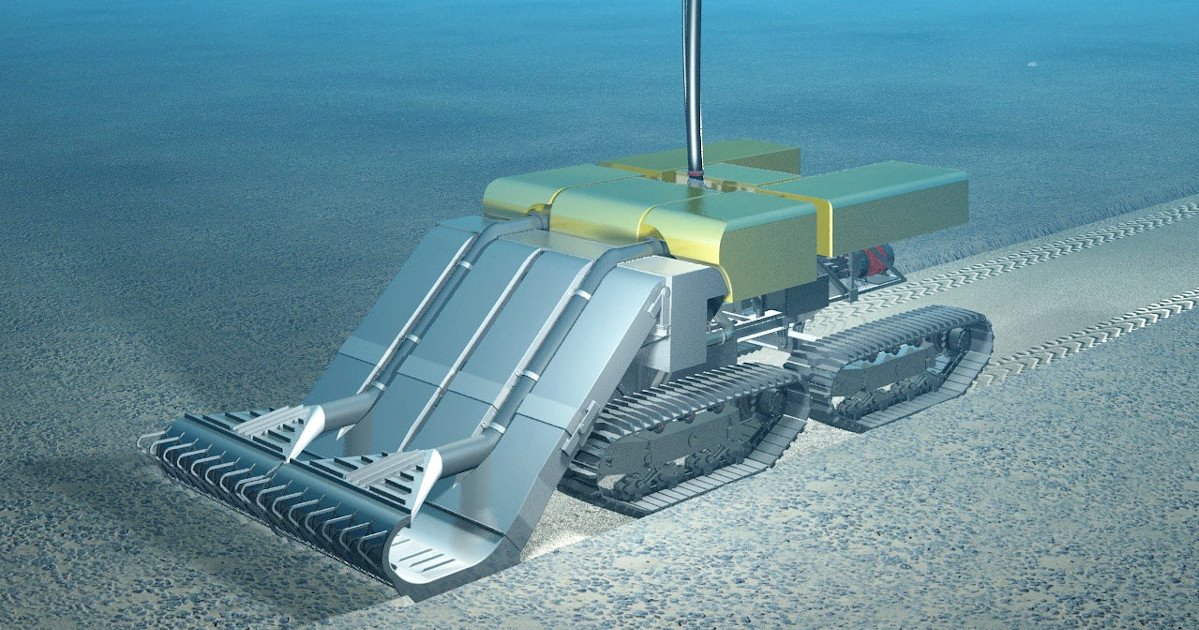

Il ripristino servirebbe a riparare i danni causati dai mezzi scavatori. Infatti, la principale ragione per cui l’attività mineraria sui fondali oceanici andrebbe scoraggiata, secondo il rapporto, è l’impatto a lunghissimo termine su biodiversità ed ecosistemi, le cui relazioni ecologiche, nelle profondità degli abissi, sono ancora poco conosciute.

#DeepSeaMining involves extracting metals from the vast seafloor, covering 50% of Earth's surface.

— Planet Tracker (@planet_tracker) July 11, 2023

With increasing demand for #metals in technology and the low-carbon transition, and rising global metal prices, interest in deep sea mining has surged https://t.co/NWOhPfEJ5u pic.twitter.com/YLzFhpaNtm

Il rapporto si focalizza sulla più importante zona di interesse minerario che si trova nel Pacifico equatoriale orientale, tra Messico e Hawaii, nota come Clarion-Clipperton Zone. Qui i depositi minerari si trovano anche a 7.000 metri di profondità e sono di tre tipi: grandi solfuri, strati di crosta ricca di cobalto, ma soprattutto noduli polimetallici. Questi ultimi godono delle maggiori mire commerciali in quanto possono contenere in un singolo agglomerato nichel, rame, cobalto, manganese, terre rare e altri minerali che servono ad alimentare la transizione energetica, ma anche quella digitale (si tratta di componenti importanti per le batterie, il litio tuttavia non è tra i principali minerali contenuti nei noduli).

The most important elements that could be mined from the seabed are: copper, cobalt, manganese, nickel, zinc, silver & gold.

— Planet Tracker (@planet_tracker) July 13, 2023

Commercially valuable deposits include polymetallic nodules, seafloor massive sulphides, and cobalt-rich crusts https://t.co/NWOhPfFgV2 #DeepSeaMining pic.twitter.com/5fgekz8rbH

I noduli polimetallici impiegano decine di milioni di anni a formarsi e sono il risultato di complesse interazioni geologiche ed ecologiche. Composti metallici presenti in acqua infatti si depositano sui fondali dove l’azione microbica contribuisce ad aggregare i sedimenti formando i noduli nel corso di una lunga scala temporale. Il ruolo ecosistemico della presenza dei noduli non è ancora compreso in tutti i suoi dettagli: si pensi che uno studio pubblicato su Current Biology che ha analizzato 5.578 specie nella zona Clarion-Clipperton ha trovato che più del 90% (5142) sono risultate nuove specie mai osservate prima. Tuttavia, si sa che non solo un’ampia varietà di microrganismi, ma anche molte specie di coralli e spugne dipendono dalla presenza dei noduli. A propria volta questi organismi ricoprono un ruolo strutturale chiave per gran parte della fauna lì presente e ricoprono un ruolo essenziale nella catena alimentare. Un recente lavoro pubblicato su Scientific Reports stima che metà delle specie abissali del Pacifico dipenda in qualche modo dalla presenza dei noduli polimetallici sui fondali.

Over 100 papers explore the impacts of #DeepSeaMining, revealing significant damage to ecosystems. Yet the reality could be worse, since many of the effects of deep sea mining remain unstudied and their scale is largely unknown https://t.co/NWOhPfFgV2 pic.twitter.com/kqWm2dbR2T

— Planet Tracker (@planet_tracker) July 17, 2023

L’estrazione dei noduli si tradurrebbe quindi in perdita di habitat e biodiversità. Alcune fasi delle operazione di separazione dei minerali inizierebbero già a bordo delle navi in superficie, per poi proseguire sulla terraferma. Il rapporto di Planet Tracker riporta che i maggiori impatti deriverebbero dai sedimenti sollevati, gli scarichi rilasciati dalle conduttore che uniscono i veicoli che operano sui fondali alle navi in superficie, il rumore generato dalle attività minerarie che verrebbe udito anche a 500 km di distanza, il possibile rilascio di metalli tossici, l’introduzione di nutrienti in ambienti in cui altrimenti non ce ne sarebbero molti. La superficie totale in cui la biodiversità risulterebbe impattata secondo il rapporto raggiungerebbe i 12,4 milioni di km2 (solo Russia e Cina sono Paesi con estensioni maggiori), mentre il volume delle acque interessate andrebbe da 25 a 75 milioni di km3 (le estrazioni minerarie su terraferma non superano i 10 milioni di km3).

We estimate the total biosphere impacted by nodule mining in abyssal plains in international waters alone would be up to 25–75 million km3, more than the volume of all freshwater in the world https://t.co/NWOhPfFgV2 #DeepSeaMining pic.twitter.com/S6rbTGqnVx

— Planet Tracker (@planet_tracker) July 4, 2023

Tra coloro che sono favorevoli al rilascio delle licenze estrattive c’è The Metals Company, start-up mineraria basata a Vancouver, in Canada, che ha già avviato esplorazioni in partnership con isole pacifiche quali Nauru, Tonga e Kiribati (quest’ultima in particolare è seriamente minacciata dall’innalzamento del livello dei mari causato dal cambiamento climatico). Secondo l’azienda canadese, l’estrazione sottomarina farebbe risparmiare gran parte delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività minerarie su terraferma ed eviterebbe deforestazione.

Il rapporto di Planet Tracker tuttavia ricorda che l’estrazione mineraria è solo la quarta causa di deforestazione (dietro l’agricoltura, la costruzione di infrastrutture e l’espansione urbana). Inoltre l’estrazione di oro e carbone (risorse che non c’entrano con la transizione energetica) da sola è responsabile del 70% della deforestazione causata da attività minerarie. L’estrazione di nichel, manganese, cobalto e rame contribuiscono per il 12%. Pertanto sostituire l’approvvigionamento terrestre con quello marino (cosa che avverrebbe comunque solo parzialmente) avrebbe un limitato effetto sul calo della deforestazione.

Unlike crude oil, polymetallic nodules vital for mining take millions of years to form and support over half of species in the Pacific abyssal plains.#DeepSeaMining would result in permanent habitat and #biodiversity loss https://t.co/NWOhPfEJ5u pic.twitter.com/F8LEGe3kJ2

— Planet Tracker (@planet_tracker) July 5, 2023

Un altro recente studio pubblicato su Current Biology ha misurato gli effetti di un test di estrazione avvenuto nel 2020 finanziato dal governo giapponese. Il fondale era stato scavato per 120 metri. A distanza di oltre un anno la presenza di animali, anche nelle aree adiacenti alla crosta ricca di cobalto interessata dal test, era calata di circa la metà.

Secondo Travis Washburn, ecologo primo autore dello studio, il deep sea mining potrebbe anche impattare sulla capacità dell’oceano di assorbire anidride carbonica dall’atmosfera. Tale cruciale servizio ecosistemico inizia con l’attività fotosintetica del phyoplankton nelle acque di superficie e arriva a fissare sui fondali il carbonio contenuto negli scarti del metabolismo di altri organismi marini in tutti gli strati d’acqua, attraverso complesse relazioni ecologiche che coinvolgono anche il lavoro di organismi scavatori come bivalvi, crostacei, ricci di mare e vermi che vivono sui fondali.

Anche la pesca potrebbe risentire delle attività estrattive. Secondo un lavoro pubblicato su Npj Ocean Sustainability a causa del cambiamento climatico grandi quantitativi di pesce migreranno verso la zona Clarion-Clipperton e lo faranno in particolare due specie di tonni (il tonnetto stirato e il pinna gialla), la cui biomassa si stima crescerà rispettivamente del 31% e del 23% in quell’area. Intervistato da Nature, il primo autore dello studio, biologo marino David Amon, ha dichiarato che il deep sea mining danneggerebbe i tonni e altri organismi marini.

Seafood industry calls for a moratorium on deep-sea mining https://t.co/5lreCpaoRd

— Eco-Business (@ecobusinesscom) July 11, 2023

Anche per questa ragione tra coloro che si oppongono al rilascio delle licenze di estrazione c’è l’industria della pesca (che pure impatta sulla biodiversità marina, anche se per ragioni diverse).

Oltre a molti esponenti della comunità scientifica contrari alla licenze di estrazione, come riporta il Guardian, contro il deep sea mining è stata proposta una moratoria che conta ormai più di 20 Paesi, incluse piccole isole come Fiji, Palau e Samoa. Tra i Paesi che hanno chiesto un’accelerazione per il rilascio delle concessioni estrattive c’è invece la Norvegia.

21 States have now called for a moratorium, precautionary pause, or ban on #DeepSeaMining ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? #ISA23 #DefendTheDeep @NoDeepSeaMining @DeepSeaConserve pic.twitter.com/Fq6HboudiF

— nodeepseamining@climatejustice.social (@NoDeepSeaMining) July 17, 2023

La transizione ecologica non è soltanto la costruzione di una società che produce meno emissioni, è anche una riorganizzazione della scala dei valori, che più o meno implicitamente inseriamo nei bilanci economici. Come mostrato dal rapporto di Planet Tracker, il deep sea mining garantirebbe un notevole margine di profitto alle aziende che la praticherebbero. Se però vengono conteggiate le spese di ripristino degli ecosistemi danneggiati i costi risultanti renderebbero tale attività insostenibile.

“Se noi operiamo un danno non possiamo pensare che vada tutto a vantaggio di una compagnia multinazionale privata per poi lasciare il debito in termini di capitale naturale eroso a tutto il pianeta” aveva commentato Roberto Danovaro, biologo e già presidente della Stazione Biologica Anton Dohrn di Napoli, intervistato a marzo 2021 da Radio 3 Scienza. “Questo è da capire: ci interessa solo fare un profitto lasciando un deserto biologico o iniziamo ad applicare il principio ormai assodato per cui queste attività debbano essere fatte a impatto zero o se c’è, questo impatto deve essere compensato da interventi tali da ripristinare il bene danneggiato?”.

Le operazioni di ripristino consisterebbero nel sostituire i noduli polimetallici estratti con analoghi artificiali, la cui efficacia e adeguatezza ecologica sarebbe tutta da dimostrare, proprio in quanto la conoscenza scientifica degli abissi oceanici rimane oggi limitata. Ma in ogni caso i costi sarebbero troppo elevati.

Al momento le tecnologie disponibili non permettono di non avere impatti, ha aggiunto Danovaro. “Credo inoltre che l’esigenza di materia prima veda la prima soluzione nel riciclo delle materie prime che già abbiamo”.

L’International Seabed Authority dovrà soppesare tutte queste valutazioni nella sua pendente decisione di rilasciare o meno concessioni estrattive. Il paradosso sarebbe quello di decidere di compromettere uno dei pochi ambienti ancora incontaminati, dei pochi che ne restano sul pianeta, prima ancora di averlo conosciuto.