CULTURA

La città possibile di Paolo Soleri

Foto: Maggie Flickinger

Paolo Soleri, architetto visionario. Quasi fosse una professione, quella dell’“architetto visionario”. Una definizione, questa, che insistentemente ritorna nei testi sulla figura di Soleri, la sua attività, la sua vita, la sua morte, avvenuta pochi giorni fa nel deserto dell’Arizona, nella sua “Arcosanti”. Visionario e utopico, Paolo Soleri. Perché “utopica” è sembrata al mondo la sua visione della città: organismo coerente, denso, frutto dell’integrazione fra uomo, costruito, natura e tecnologia, “strumento necessario per l’evoluzione del genere umano” (The city in the image of man, PS 1969). Perché uomo e città sono inscindibili nell’arcologia, la sua personale filosofia urbana, compenetrazione di architettura ed ecologia che sta alla base della progettazione e della realizzazione dell’eco-città sperimentale di Arcosanti. Opera in continuo accrescimento, protagonista di quarant’anni di studio e lavoro dell’architetto torinese, che elesse il deserto del sudovest americano come luogo della propria esistenza; ma anche dell’impegno di migliaia di volontari che anno dopo anno, a fasi e fortune alterne, hanno contribuito alla costruzione, alla progettazione e all’accrescimento di un’utopia che mano a mano diventava realtà.

Perché la personalità di Soleri era quanto di più anti-utopico possibile; l’utopia, per lui, non era che un atto di rinuncia, un eludere l’urgenza umana di avanzare e migliorare. Ottimista, più che utopico. Forse estremo nel teorizzare un’evoluzione che escludesse l’automobile nell’economia della città sostenibile, proponendo in alternativa percorsi pedonali, commistione di spazi, filtri sottili fra pubblico e privato, tempi e spazi minimi a separare e congiungere residenza, lavoro, svago, verde. Tutti elementi realizzati ad Arcosanti, questi, anche se in piccola scala. Un minimo necessario e condiviso, una frugalità elegante, efficiente, un sovrapporsi di abitazioni e attività, complessità e miniaturizzazione, reazione allo urban sprawl americano, al dilagare disordinato della periferia. Questo, per Soleri, non era utopia, ma la concretezza del quotidiano che diventava esempio: minimizzazione dell’uso di energia e di materiali, e riduzione di rifiuti e inquinamento, a guidare verso una riforma, non una riformulazione, del modo di pensare l’abitare e la sua progettazione. Una “crescita entro i limiti”, secondo le parole di Soleri, dove i confini sono stabiliti dalla capacità dell’ambiente di contenere le attività umane; i limiti possono dunque essere ampliati solo con l’utilizzo di risorse rinnovabili. In altro modo non può esserci crescita.

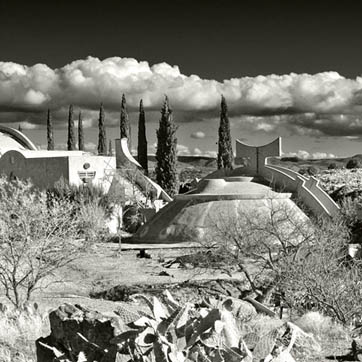

Arcosanti. Foto: Maggie Flickinger

Da quarant’anni, ogni giorno, Paolo Soleri faceva lezione agli studenti, arrivando a mettere nelle loro mani anche gli strumenti del muratore. Era stato a sua volta allievo del grande maestro americano dell’architettura organica Frank Lloyd Wright, con il quale aveva lavorato alla costruzione di Taliesin West subito dopo la laurea al Politecnico di Torino. Con Wright entrò in grave disaccordo a causa delle teorie del maestro sulla Broadacre City, apoteosi della suburbia orizzontale percorsa dall’automobile. Nonostante la rottura, nell’opera di Soleri è evidente la lezione di Wright sull’anelito alla realizzazione e all’idealizzazione in senso propositivo; ed è inoltre proprio dall’esperienza a Taliesin che l’architetto italiano partì alla ricerca di una propria visione. La trovò prima a Cosanti, primo esperimento della sua furia creativa e poi sede della Fondazione Cosanti (un gioco di parole italiane, cosa + anti, in senso antitetico) nei pressi di Scottsdale, Arizona, dove si stabilì con la moglie Colly nel 1956. Poiché però quel luogo era troppo ridotto per contenere il complesso piano urbano che aveva intenzione di realizzare, fra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta acquistò un terreno più vasto dove sarebbe cresciuta Arcosanti.

“La vita è lo studio dell’improbabile, non della media statistica”. E così è la città. Fondata sulla convinzione che l’esistenza urbana sia “un costrutto di vita privata e pubblica articolate in modo da poter fornire a ogni abitante l’accesso pieno, sia fisico che economico, ad entrambe”, scrive Soleri nel ’69, Arcosanti rappresenta oggi l’eredità di un’idea quanto mai attuale, sopravvissuta al consumismo anche dopo gli anni Ottanta. Nonostante i piani del progettista prevedessero una popolazione finale di circa 5.000 residenti, la comunità non andò mai oltre i 200 abitanti degli anni Settanta, e registra oggi una sessantina di strenui volontari. Già da un paio d’anni Soleri aveva rinunciato alla carica della Fondazione Cosanti, che gestisce il suo sviluppo e ne sostiene le attività; il nuovo presidente è Jeff Stein, ex preside del Boston Architectural College, che lavorò per l’architetto ad Arcosanti negli anni Settanta e Ottanta. Il progetto di realizzare la città ideale non morirà dunque con il suo ideatore, ma verrà perseguito da chi fin dall’inizio, come lui, ci aveva creduto.

Settemila studenti vi hanno lavorato fino ad oggi, contribuendo alla crescita di una cittadina visitata ogni anno da decine di migliaia di persone. Per questo Arcosanti rimane un’utopia realizzata, o magari una concreta possibilità di riscatto attraverso una diversa idea di spazialità, di struttura dei rapporti sociali, di rapporto con risorse e natura. Un’idea tridimensionale di possibile futuro, frutto di un pensiero e di una pratica lunghi più di quarant’anni.

Chiara Mezzalira

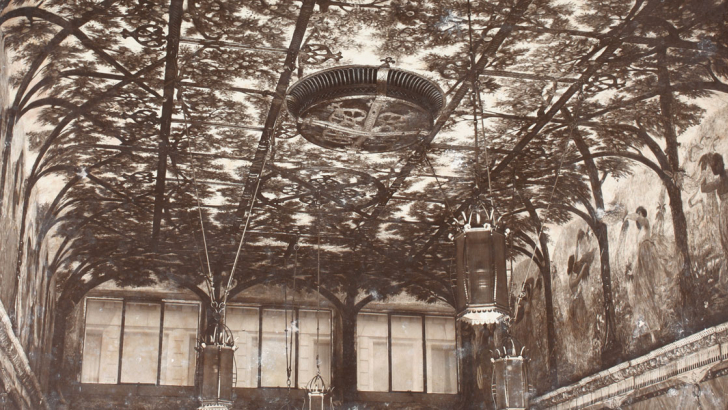

Al pianoforte ad Arcosanti. Foto: Franca Cecchinato