UNIVERSITÀ E SCUOLA

Nuovi campus: larger, bigger, better

Il Graduate Centre, London Metropolitan University, di Daniel Libeskind. Foto: Wojtek Gurak

Aule studio luminose, biblioteche organizzatissime, postazioni informatiche avveniristiche, approcci bioclimatici alla progettazione. Campus universitari funzionali e belli. E avvolti nella carta luccicante di un qualche gran nome dell’architettura.

A scorrere le riviste e i siti specializzati, nella gara ai migliori edifici universitari contemporanei gli Stati Uniti, forti di lunga tradizione in questo campo, battono senza eccezioni la vecchia Europa. Recentemente, però, questo accade sempre più di misura. È stata registrata anche dal Financial Times, infatti, una crescente tendenza da parte delle università europee, a dotarsi di sedi di sempre maggiore qualità architettonica e di fare di esse uno specchio dell’immagine da veicolare al proprio “pubblico” – gli studenti e le loro famiglie. Si osserva, insomma, l’emergere di un nuovo mercato in Europa, quello dell’educazione universitaria, del quale l’esplosione d’architetture per l’educazione e la ricerca non sarebbe che un sintomo. In anni di crisi finanziaria, gli atenei hanno una crescente necessità di apparire appetibili sul mercato, di attirare studenti, ricerca e, con essi, anche i fondi necessari al proprio sviluppo. E se negli Stati Uniti questo è ormai assodato, non lo è ancora pienamente in Europa, dove tradizionalmente l’educazione è diffusamente finanziata a livello statale ed è frequentemente gratuita (salvo eccezioni rilevanti, come l’Inghilterra, o l’Italia).

Nella top 10 mondiale degli edifici universitari “che ti fanno veramente venire voglia di andare a lezione”, stilata dal sito web architizer.com, sono cinque le posizioni occupate da architetture statunitensi e due da quelle europee (mentre le restanti sono sparse variamente per il resto del mondo). Di quelle nel nostro continente, una è addirittura in Italia: è la sede più recente dell’università Luigi Bocconi, progettata dallo studio irlandese Grafton Architects e inaugurata nel 2008. L’edificio si inserisce nel fitto tessuto milanese e lega università e città attraverso spazi semipubblici e corti private, schermi trasparenti e pietra grigia che si sovrappone al nastro murario delle costruzione contigue.

Università Luigi Bocconi, Grafton Architects

Quest’obbligo di edificare nel tessuto urbano e sociale, di intervenire con movimenti necessariamente misurati e accorti, di confrontarsi con il vissuto e il costruito civile è spesso il limite, e la sfida, del costruire in Europa, rispetto alla libertà lasciata dagli spazi dei grande campus statunitensi, fatta eccezione per rari progetti urbani, come la Manhattanville della Columbia University, che comunque insiste su di un area enorme di West Harlem, e forse non a caso è stata affidata a uno studio d’architettura europeo, quello di Renzo Piano.

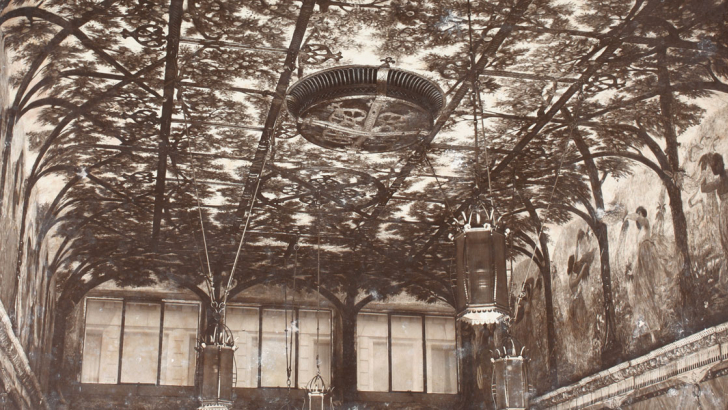

Come nel caso della Bocconi, anche il Graduate Centre della London Metropolitan University, la cui progettazione è stato affidato a Daniel Libeskind, deve fare i conti con la città costruita, le preesistenza, il collegamento ai servizi pubblici, vitali in una città come Londra. E così accade per il Saw Swee Hock Student Centre della London School of Economics, inserito dallo studio irlandese O’Donnell + Tuomey Architects in un sito fortemente delimitato, e per di più triangolare, in una zona densamente costruita della capitale inglese. Quest’ultimo progetto è segnalato dall’Architectural Digest fra i nove migliori edifici universitari nel mondo, dei quali, ovviamente, ben quattro sono americani. Ma gli europei sono addirittura tre: accanto all’edificio londinese trova posto il Reid Building di Steven Holl nella Glasgow School of Art, ma anche la biblioteca e il Learning Centre dell’Economics and Business School dell’università di Vienna, progettate dall’anglo-irachena Zaha Hadid.

A sinistra il Reid Building, Glasgow School of Art, di Steven Holl; a destra il Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics, di O’Donnell + Tuomey Architects

La competizione spinge gli atenei a superarsi a vicenda, offrendo nuove tecnologie, musei , teatri, servizi all’avanguardia, ingaggiando i migliori architetti, stelle in più da appuntare sul petto di università secolari che attraverso gli strumenti dell’edificare contemporaneo propongono anche un’attualizzazione – o uno svecchiamento – della propria immagine.

Accade ad esempio a Torino, alla ribalta architettonica con il campus Luigi Einaudi, firmato Norman Foster e inaugurato nel 2012. Sviluppato secondo il concetto della building automation, si avvale della gestione integrata e computerizzata degli impianti, delle attrezzature e delle reti; autoregola i consumi, la temperatura e la qualità dell’aria, e allo stesso tempo offre aule a 8.000 studenti, un grande polo bibliotecario e spazi verdi.

Anche l’università di Padova prosegue un aggiornamento d’immagine e servizi sull’onda della necessità di ampliare i propri spazi per la didattica e la ricerca e affidando così allo studio Valle il polo di psicologia, a Paolo Portoghesi il progetto per il nuovo polo umanistico, a Mario Botta il complesso di biomedicina, inaugurato pochi mesi fa. E a realizzare il giardino della Biodiversità, recente ampliamento dell’orto botanico universitario, macchina solare attiva, che mantiene e trasforma l’energia solare attraverso l’impiego di materiali innovativi.

Il campus Luigi Einaudi a Torino, di Norman Foster. Foto di Uccio D'Agostino

Certo, per essere al passo con i tempi, per produrre architettura veramente attuale, ci sarebbe bisogno di un processo veloce, che conducesse alla realizzazione di un progetto in tempi relativamente brevi. Se in altre nazioni, anche europee, questo può accadere, in Italia l’obbligo di rispettare burocrazie e l’alta probabilità di inciampare in lungaggini d’origine economica o giudiziaria impongono tempi che spesso portano alla realizzazione di edifici, se non obsoleti, in molti casi non all’altezza di ciò che si sta facendo di veramente innovativo nel resto del mondo. Oggi l’architettura, che tradizionalmente lascia impronte lunghe secoli, contraddistinguendo epoche intere, traduce ormai segmenti temporali molto brevi; gli edifici non rispecchiano secoli, ma anni. E dieci anni di lungaggini si fanno sentire, anche nella pietra, nell’acciaio, nello spazio. Tanto più nei laboratori, negli impianti, nelle reti dei servizi.

Chiara Mezzalira