SOCIETÀ

La battaglia a bordo piscina tra istruzione e libertà religiosa

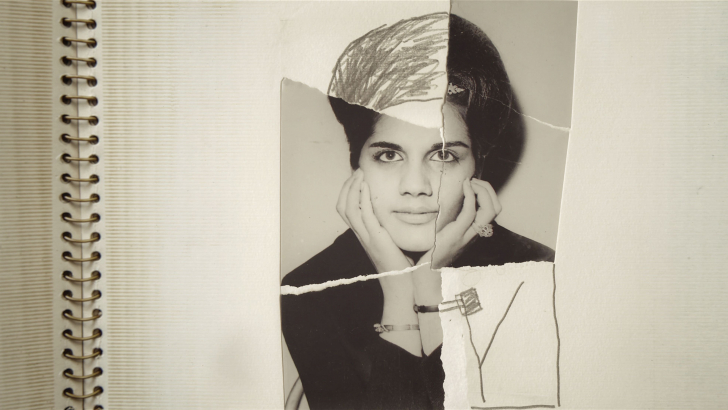

Un'istruttrice di nuoto in piscina con il burkini mentre fa lezione ai suoi figli. Foto: Reuters/Jason Reed

Se un cittadino rifiuta che le figlie frequentino le lezioni di nuoto previste dall’ordinamento scolastico, perché aperte anche ad alunni maschi e quindi in contrasto con la propria morale religiosa, come deve comportarsi lo Stato cui appartiene? Deve prevalere la libertà individuale o l’interesse collettivo a far rispettare l’obbligo formativo? Il tema del rapporto tra la visione etico-religiosa delle comunità di immigrati e la legislazione dei Paesi di accoglienza è sempre più attuale e complicato: ne sono esempio le polemiche sui modi di abbigliarsi di matrice religiosa (o sui simboli della fede ostentati) che in Francia, ma anche in altre nazioni occidentali, hanno visto contrapposte comunità di origine straniera, in prevalenza islamiche, ed esponenti politici di primo piano (recente è il dibattito sulla liceità del “burkini”, il costume da bagno integrale utilizzato da alcune donne musulmane).

Un contributo prezioso al dibattito ci viene dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che in una sentenza appena pubblicata ha preso posizione sul caso “piscina (e quindi scuola) versus religione”. Le motivazioni ci aiutano a orientarci nella ricerca di un difficile equilibrio, e danno anche conto dell’evoluzione avvenuta in Svizzera, Paese teatro della vicenda e tra quelli di più antica accoglienza e integrazione degli stranieri. A Basilea, nel 2008, due cittadini svizzeri di origine turca rifiutano di far frequentare alle figlie, dell’età di 9 e 7 anni, le lezioni di nuoto previste come obbligatorie nel programma scolastico. La loro interpretazione dei precetti islamici rende impossibile che le bimbe possano stare in piscina insieme ai compagni maschi. La normativa cantonale prevede, in casi simili, che una dispensa dalle lezioni possa essere accordata solo per gli alunni in età puberale, dai 12 anni in su. Ma di fronte all’obiezione dei genitori l’istituto, giovandosi delle possibilità previste dall’ordinamento federale e locale, propone ugualmente un’ampia serie di tutele. Alle bambine verrà garantito che potranno cambiarsi e lavarsi in ambienti separati; verrà assegnata loro (“per quanto possibile”) un’istruttrice donna; infine, elemento di indubbio interesse, potrà essere loro consentito di indossare il burkini durante le lezioni.

I genitori rifiutano ogni mediazione, proponendo soltanto di mandare le figlie a dei corsi di nuoto alternativi presso una scuola privata che garantisce modalità di insegnamento a loro gradite. Dopo essere stati ammoniti, vengono condannati al pagamento di un’ammenda per violazione dell’obbligo scolastico per le figlie. A questo punto decidono di ricorrere, percorrendo i diversi gradi di giudizio svizzeri e risultando sempre sconfitti. Si rivolgono quindi alla Corte europea, lamentando la violazione dell’articolo 9 della Convenzione europea, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione.

I giudici di Strasburgo, nel compiere la disamina della giurisprudenza, notano la profonda evoluzione degli orientamenti in materia da parte del Tribunale federale svizzero, massima autorità giudiziaria nazionale. Nel 1993 il Tribunale, chiamato a decidere su una vicenda analoga, aveva ritenuto che le convinzioni religiose della famiglia dovessero prevalere sul carattere obbligatorio dell’insegnamento: se è innegabile, si argomentava, che tutti siano tenuti al rispetto della legge svizzera, non esiste però un obbligo, per gli stranieri immigrati, di conformarsi in tutto ai costumi e stili di vita dello Stato di accoglienza. La libertà di espressione della fede, sosteneva l’autorità elvetica, può essere legittimamente intaccata solo quando esista un pericolo concreto per la salute del bambino, o un grave rischio di discriminazione. Quindici anni più tardi lo stesso organo, pronunciandosi sul nuovo caso, rovescia la prospettiva: viene ritenuto preminente, stavolta, l’interesse a promuovere l’integrazione degli immigrati e il rispetto dei valori della cultura locale. Permettere ai bimbi di origine straniera di prender parte a lezioni di nuoto miste significa, per il Tribunale federale, favorirne la socializzazione, la sicurezza e le pari opportunità: valori che soddisfano un interesse pubblico degno di tutela, e che giustificano, secondo i giudici svizzeri, una qualche compressione della libertà religiosa dei ricorrenti. Il rispetto dell’obbligo scolastico, secondo Losanna, deve essere sempre anteposto ai precetti religiosi.

È interessante che la Corte europea sottolinei che il mutato orientamento del Tribunale federale tenga conto del “rapido aumento della popolazione musulmana in Svizzera”. La linea è confermata, spiega Strasburgo, da una successiva pronuncia dei giudici elvetici, che nel 2013 hanno respinto la pretesa di una musulmana quattordicenne di essere esentata dalle lezioni di nuoto (questa volta separate per sessi, e sempre con la possibilità di indossare un burkini) perché l’insegnante era un uomo. Nella medesima direzione va un’altra sentenza, sempre del 2013, citata da Strasburgo: la Corte amministrativa federale tedesca rifiuta la deroga alle lezioni di nuoto per una musulmana undicenne. Secondo i giudici di Lipsia, non c’è alcun obbligo di garantire, per motivi religiosi, eccezioni riguardo a discipline che rientrano nello stile di vita comune della nazione. Anche in questo caso, l’allieva era stata autorizzata a indossare il burkini.

È curioso notare, nella sentenza della Corte Europea, quanto la coppia islamica e i giudici rappresentino visioni antitetiche dei concetti di integrazione e discriminazione. Per i ricorrenti, non concedere l’esenzione dal nuoto alle figlie equivale a veder negata, da parte delle istituzioni, la loro identità islamica: con l’effetto, secondo i genitori, di essere spinti a iscrivere le bimbe a scuole private, e quindi a disincentivarne un’equilibrata integrazione nella scuola pubblica e nella comunità locale. Inoltre la coppia musulmana rifiuta l’utilizzo del burkini come soluzione della controversia, argomentando che far indossare a lezione alle bimbe questo capo d’abbigliamento servirebbe solo a imprimere loro un marchio di diversità: una tesi avanzata spesso da voci laiche per lo scopo contrario, quello di rendere uniformi i comportamenti nella sfera pubblica.

La Corte europea respinge il ricorso della coppia musulmana. Secondo Strasburgo, l’articolo 9 della Convenzione non garantisce alcun diritto a tenere, in un contesto pubblico, una condotta ispirata alle proprie convinzioni religiose. Un’ingerenza dello Stato in questo ambito può essere, in certi casi, legittima, purché venga sempre garantita all’obiettore la possibilità di un ricorso giudiziario accessibile e certo, che permetta di stabilire se l’obiezione di coscienza è accoglibile. Strasburgo riconosce anche che la sensibilità sociale riguardo a comportamenti di origine religiosa è mutevole in relazione ai luoghi e alle epoche: è quindi legittimo che le regole in materia siano differenti da una nazione all’altra. Ne segue, argomenta la Corte, che le decisioni giudiziarie sono facilitate dalla vicinanza dei giudici al contesto locale: in linea di principio, quindi, il giudice nazionale ha più strumenti di quello sovranazionale per valutare lo specifico contenzioso.

Esiste dunque, per la Corte europea, un margine di discrezionalità che ogni autorità nazionale possiede nel fissare le regole sui comportamenti pubblici di matrice religiosa, in modo che rispettino la Convenzione europea. Allo stesso modo, gli Stati devono stabilire i loro programmi scolastici secondo principi pluralistici e critici, ma anche in linea con le proprie tradizioni. E solo seguendo integralmente i programmi scolastici, gli allievi di origine straniera possono realizzare una piena integrazione sociale. Quanto al nuoto, la sua importanza come disciplina va al di là della pratica sportiva: è proprio il fatto di praticarlo collettivamente che incide positivamente sul processo di integrazione. Né è ammissibile accordare una dispensa permettendo ai bambini di frequentare lezioni private con modalità alternative: questo, per Strasburgo, sarebbe discriminatorio contro chi non ha i mezzi per questa opzione.

Nella controversia che oppone due interessi, la libertà di tenere sempre comportamenti conformi alla propria religione e l’osservanza della frequenza alle lezioni, la Corte europea ha stabilito una gerarchia chiara. Sull’interesse privato, alla base della richiesta di esenzione, prevale l’interesse pubblico al rispetto dell’obbligo scolastico.

Martino Periti