SOCIETÀ

Esquivel: i miei maestri sono gli indigeni, i contadini, i poveri

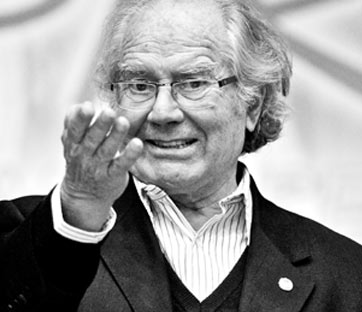

Foto: Carlo Calore

“Solo le pido a Dios / Que lo injusto y el dolor no me sean indiferentes”: nelle semplici parole cantate da Mercedes Sosa, inno di libertà contro la dittatura argentina (1976-1983), potrebbero essere riassunte la vita e la visione di Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace nel 1980. Esquivel in questi giorni è in Italia, ospite del Centro missionario e del comune di Padova, per portare la sua testimonianza di dissidente durante i tempi della junta militar e di attivista per i diritti umani.

Della dittatura Esquivel, architetto e scultore, ha sperimentato in prima persona i lati più oscuri: all’inizio del 1977 viene arrestato dalla polizia argentina per la sua attività a favore dei poveri e dei diritti umani: la sua prigionia dura 14 mesi, durante i quali è sottoposto a maltrattamenti e torturato. Il 5 maggio 1977 viene addirittura imbarcato su uno dei famigerati “voli della morte”, tramite i quali vengono buttati nell’oceano i corpi degli oppositori, spesso ancora in vita. Esquivel è uno dei pochi a poterlo raccontare: durante il viaggio infatti arriva l’ordine di rientrare, forse a causa delle pressioni internazionali e soprattutto della caparbietà della moglie Amanda.

Mentre è in isolamento Adolfo legge su un muro “Dios no mata”, scritto da un prigioniero con il sangue. Quella frase di speranza in un luogo di sofferenza e di morte si imprime nella sua mente, tanto da dare il titolo al suo libro più recente e autobiografico: Dio non uccide (scritto con Arturo Zilli, Il Margine, Trento 2012). “Sono stato in tanti luoghi di guerra, anche in Iraq al tempo dei bombardamenti. Non ho paura della morte, perché l'ho vista da vicino” racconta oggi Esquivel, intervistato il 17 marzo presso l’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio a Rubano, dove ha incontrato il suo pubblico. “In tutti questi luoghi di dolore ho incontrato sempre un sorriso, e se c'è un sorriso c'è sempre una speranza di cambiare il mondo. È per condividere questa speranza che oggi sono qui”.

Nel suo impegno politico Esquivel è stato guidato dalla sua formazione cristiana e dalla nonviolenza, il Vangelo e Gandhi: “La prigione mi ha portato ad approfondire la meditazione e la preghiera. Ho imparato ad ascoltare il silenzio di Dio, sperimentando di poter essere un uomo profondamente libero anche lì dentro”. Anche per la sua fede, oltre che per il suo ruolo, oggi sono tanti a chiedere al premio Nobel un giudizio sul nuovo papa Francesco, su cui sono stati adombrati sospetti di collaborazionismo con il regime di Videla: “Bergoglio non ha avuto alcun tipo di complicità con il regime – risponde netto all’ennesima domanda –. Certo non fu apertamente in prima linea, come invece altri vescovi e uomini di chiesa, contro la dittatura. Bergoglio, che all’epoca non era neppure vescovo, cercò piuttosto assieme ad altri di agire in maniera invisibile e silenziosa”. Sul nuovo papa Esquivel ha un giudizio di speranza: “È sempre stato al fianco dei poveri. Vedremo ora come si comporterà, ma il nome che ha scelto è già un impegno e un programma di vita. Certo i problemi della Chiesa sono complessi e non possono essere risolti da una sola persona, nemmeno dal papa”.

Oggi a 82 anni Pérez Esquivel continua a girare il mondo, portando il suo messaggio in difesa dei poveri, dei bambini e degli indigeni: “Ho cercato di capire perché sono sopravvissuto – continua il Nobel per la pace – e la mia risposta è che devo dare la mia testimonianza. Dobbiamo imparare tutti ad ascoltare il silenzio di Dio, capire cosa ci dice. In questo i miei maestri sono gli indigeni, i contadini e i poveri delle favelas. Condividono insieme il pane e la libertà: il poco che c'è, che in realtà è molto”. Un impegno portato avanti soprattutto dal Serpaj (Servicio Paz y Justicia), un’organizzazione che si occupa di diritti umani e di sviluppo: “Non ci sono solo la tortura e la prigione: sono violazioni dei diritti umani anche la fame, la mancanza di cure, il togliere la terra agli indigeni e ai campesinos. Oggi che ci troviamo in un sistema che privilegia il capitale sulla vita delle persone, se non reagiamo richiamo di perdere non solo la nostra libertà, ma anche il mondo in cui viviamo. La pace non è un regalo, è una conquista dello spirito e della coscienza dei popoli”.

Un messaggio che è anche ambientalista: “I diritti umani hanno a che fare anche con la natura: dobbiamo recuperare l'equilibrio con la madre terra. Facciamo parte del mondo, non siamo i suoi padroni. È questo il messaggio di san Francesco, che dobbiamo fare nostro. Si diffondono le monocolture, i diserbanti, si inquina l'acqua. Oggi dobbiamo conservare le risorse naturali per la sopravvivenza dell'umanità. In particolare le monoculture stanno cacciando i piccoli coltivatori da tutte le terre del mondo”.

Un cambiamento non è però possibile se non si aprono gli occhi sulla situazione attuale: “La monocultura più pericolosa è quella della mente: la massificazione del pensiero, la perdita della nostra identità e dei valori. Si annulla così la nostra coscienza critica”. La radice del problema, secondo Esquivel, sta nell’individualismo esasperato che costituisce la vera ideologia odierna: “Oggi la parola più usata non è ‘mamma’ o ‘felicità’. È ‘io’. Così ci dimentichiamo del noi, della comunità, di condividere insieme il pane e la libertà. Ma chi rimane nell'individualismo dell'io, in realtà è uno schiavo. Esta claro esto?”. “No me gusta la parola globalizzazione – continua Esquivel – Si tratta dell’ennesima ‘monocultura’ che concentra in poche mani la ricchezza del mondo. Insisto: la globalizzazione è il frutto e il prodotto dell'individualismo”.

Una deriva soprattutto culturale, a cui si risponde in primo luogo con la riscoperta dell’impegno sociale e politico: “C’è una piccola storia che ho vissuto con José Saramago. Eravamo a Barcellona con altri premi Nobel a parlare di educazione: dalla primaria fino a quella universitaria. A un certo punto Saramago prende la parola e dice: ‘In realtà la scuola non educa’. Subito tutti si interrogano su cosa voleva dire Saramago. A che serve la scuola se non per educare? ‘La scuola istruisce e informa’, risponde. E chi educa allora? ‘La famiglia e la comunità’”. Secondo Esquivel Saramago ha ragione, le cose stanno esattamente così: “Bisogna svegliare la comunità, aiutare la partecipazione critica che ci aiuta a superare l’individualismo. Oggi il compito dei buoni politici deve essere quello di svegliare la coscienza critica della comunità e svilupparla. E questo si realizza attraverso il dialogo, nella famiglia e nella comunità”.

Daniele Mont D’Arpizio