SOCIETÀ

Insegnare è il lavoro più bello del mondo

Foto: Stefano G. Pavesi/contrasto

Laura Ortensi insegna italiano e latino al liceo Scientifico Cattaneo, Monselice; Chiara Vocetti insegna italiano, storia e geografia all’Istituto Comprensivo di Abano Terme; Annalisa Piazzesi insegna scienze al liceo Galileo Galilei di Caselle di Selvazzano; Gianpiero Da Costa, in pensione, insegnava matematica all’Istituto Tecnico Commerciale di Abano.

Insegnate tutti da molti anni. Come avete visto cambiare i ragazzi nel tempo?

Annalisa. Io insegno scienze dal 1983. Devo dire che questo cambiamento così netto che tutti denunciano non lo vedo. Sicuramente aver fatto un percorso di insegnamento contemporaneo alla crescita dei miei figli per me è stato utilissimo, perché mi ha permesso in qualche modo di affinare un metodo, che non era mai del tutto pianificato, perché sono una persona molto istintiva, però in qualche modo quello che imparavo cercando di educare i miei figli lo utilizzavo poi a scuola e viceversa.

Per me al centro c’è sempre stata la disciplina, il rigore e il rispetto, tutte cose che ho cercato di insegnare attraverso l’esempio e la coerenza. Cioè quello che dico lo faccio e questo vale per la puntualità, le scadenze, le interrogazioni, ma anche per gesti che sembrano solo di forma, il salutarsi, l’avere con sé il materiale necessario, io questo l’ho sempre preteso. Non basta parlare, i ragazzi fanno soprattutto tesoro di quello che fai. All’inizio per farsi rispettare ci vuole un po’ di energia e anche una volta che si è costruito un rapporto, il lavoro è tutt’altro che finito (in questo la classe è davvero come un figlio).

Tornando alla domanda, devo ripetere che io non li trovo così cambiati, non nel profondo almeno. A me i ragazzi piacciono, li trovo simpatici. Quando ho cominciato a insegnare ero così giovane che mi rivedevo un po’ in loro e questo in parte mi è rimasto: quando dico delle cose, immediatamente mi immagino cosa pensano, e li accetto nella loro complessità. Mi diverto con loro e il fatto che io sia severa e però pronta a scherzare quando c’è l’occasione è qualcosa che loro apprezzano. A me non sembra che vent’anni fa fossero così diversi e comunque siccome i nostri ragazzi vivono in una società che non hanno fatto loro, ma che abbiamo fatto noi, i cinquantenni, semmai è colpa nostra. Cioè il Grande Fratello non l’ha fatto mica un ragazzino di 18 anni…

Gianpiero. Se qualcosa è cambiato è che oggi la famiglia è poco presente.

Annalisa. Quello sì, decisamente...

Laura. Le regole una volta nascevano dal rispetto del ruolo. Oggi è più difficile, non c’è il rispetto automatico. Ad esempio, io non riesco a ottenere che quando entro in classe mi salutino, proprio non riesco, ognuno continua a fare quello che stava facendo. È frustrante. La psicologa, che viene due volte la settimana, sostiene che neanche se ne accorgono. Io però ci rimango male. Comunque, al di là dei ragazzi, sono peggiorate anche le condizioni nostre. In passato avevo classi di 15-20 ragazzi, adesso sono tutte classi di 25, anche di 29 alunni.

Annalisa. È colpa dei tagli. Un tempo i sindacati sostenevano che non ci dovevano essere più di 20 alunni per classe.

Chiara. La legge diceva 25. Io ho due handicappati in classe e ne ho 24.

Laura. Stamattina sono andati quasi tutti a Ferrara per l’orientamento universitario, così in classe avevo solo tre ragazzi. Uno di loro ha proposto “Guardiamo qualcosa?”, un’altra ha detto: “Perché non parliamo?” e così, inaspettatamente, abbiamo trascorso due ore piacevolissime, abbiamo parlato delle loro letture, poi mi hanno fatto delle domande anche sulla mia vita, sulla mia scelta di insegnare. Io ero così felice, non ci potevo credere, allora ho chiesto: “Ma perché quando leggiamo qualcosa, dopo dieci minuti non riuscite più a seguire?”, “Perché son cose che non ci interessano, perché il Tasso non ci interessa...”. Io cerco sempre di far vedere come questi autori affrontino argomenti che riguardano anche noi oggi, perché parlano di sentimenti, della guerra, della pace, e però evidentemente il linguaggio è difficile.

In giornate come questa non ho dubbi sul fatto che questo è il lavoro più bello del mondo, perché è bellissimo leggere con loro, scoprirli, però di solito non è così, di solito dopo due versi di Leopardi mi devo fermare perché c’è già tutta la classe che non segue...

Gianpiero. Io sono in pensione da poco. Insegnavo matematica in un istituto tecnico. Anche per me l’educazione, la disciplina, è sempre stata fondamentale. Escogitavo anche dei piccoli stratagemmi. Ad esempio avevo l’abitudine di arrivare in classe prima di loro, così ero io ad accoglierli. Se invece arrivi dopo, hanno preso possesso loro, sono già branco. Certo, questo si può fare solo la prima ora.

Chiara. Io insegno alle medie e la mia è un’esperienza abbastanza particolare perché sono in un paese piccolo, fra i cinquemila e i seimila abitanti, per cui mi passa davanti tutta la popolazione. Ho iniziato a lavorare nel 1976 e ho insegnato quasi esclusivamente in due scuole: 19 anni in una e 16 anni in quella dove sono ora. Questo è l’ultimo anno, sto per andare in pensione.Venendo alla domanda, per me i ragazzi son cambiati davvero, ma è cambiata anche la scuola, e noi con essa. All’inizio della mia carriera professionale, in classe capitava ancora di avere i figli di famiglie estremamente povere (dove magari erano in otto fratelli, e a cui si davano i vestiti) assieme al figlio dei laureati, quindi del dottore, del notaio, che al massimo erano un paio in tutta la scuola. Ai tempi la televisione c’era in poche case e nessuno andava in vacanza d’estate. Insomma, era il tipico paese di campagna, segnato da una cultura molto tradizionale. Da allora è cambiato tutto: oggi i nostri ragazzini sono diventati dei marziani!

Li chiamano “nativi digitali”, perché con gli strumenti di conoscenza e di comunicazione di cui si sono impossessati -e non grazie alla scuola- sono cambiati totalmente, anche dal punto di vista della capacità di apprendimento. I miei alunni di adesso hanno una capacità di lettura e comprensione del testo decisamente superiore a quelli del passato, che tra l’altro erano tutti dialettofoni. Però la loro capacità di attenzione è da spot pubblicitario, nel senso che se un racconto è lungo trenta righe capiscono tutto, se è lungo quattro pagine non capiscono già più niente. Non sono in grado di mantenersi vigili, cosa che i ragazzini di trenta, trentacinque anni fa, molto meno dotati di loro dal punto di vista culturale, non avevano nessuna difficoltà a fare. Inoltre sono molto sensibili agli stimoli visivi: se non ci metti delle immagini, non ti seguono; con il solo verbale non riesci ad agganciarli, hanno proprio bisogno di visualizzare. Sembra stia cambiando la loro stessa struttura mentale e noi siamo in difficoltà.

Il nostro ruolo di educatori è indubbiamente in crisi, primo perché le cose nel mondo stanno andando troppo veloci, noi non riusciamo a starci dietro, ma anche perché siamo di fronte a una generazione che ha perso il senso dell’educazione formale. In passato io ho avuto in classe dei teppisti puri e duri, quelli che chiamavamo i “ladri di motorini”, ho avuto anche due ragazzini poi morti nel corso delle azioni della mala del Brenta, insomma erano terribili, però gli altri riconoscevano l’autorità. Adesso devo sudar sangue perché venga riconosciuta. E sono consapevole di essere in una condizione privilegiata, insegnando in un paese dove si conoscono tutti. Eppure, con tutta la mia esperienza, ormai più che trentennale, devo riconoscere che anch’io ho problemi di disciplina. Ma attenzione, non perché mi si ribellano. Quando li rimprovero, in realtà, ci restano anche male, ma non sono in grado di interloquire con gli altri normalmente, in qualche modo sono centrati su di sé, sembra esistano solo loro. Questo me lo riportano anche le famiglie. È un atteggiamento che rende la vita difficile sia a noi che ai genitori, anche se questi ultimi tendono poi a difenderli.

Annalisa. Noi abbiamo le mamme che vengono a dirti: “Sa, mia figlia ora ha quel gravissimo problema con lei perché quella volta che l’ha interrogata le ha chiesto quand’è che cominciava a studiare e lei è rimasta sconvolta”. Al che rispondo: “Guardi signora, non mi sembra, tanto più che poi l’ho reinterrogata e ha preso sei”. Altri vengono a parlarti e capisci che sono in difficoltà: non hanno gli strumenti, la forza, non sanno come gestire i figli e oggi non ci sono altri luoghi “educanti” come poteva essere la parrocchia in passato. Sono proprio in balia dei figli: vengono bocciati e gli regalano il motorino! Perché? “Per aiutarlo a superare il trauma...”. Ma sai quanti!

Chiara. Di sicuro c’è qualcosa che non funziona. Per tutta la mia vita scolastica, avendo fatto il tempo prolungato, ho avuto una sola classe, che è un altro dei privilegi delle medie. Nel giro di tre anni le classi da seguire sono diventate due, il che vuol dire che l’italiano, per esempio, si insegna di meno, dalle dodici ore iniziali di Italiano oggi io ne ho sei.

Gianpiero. Infatti sta venendo fuori che l’italiano non lo sanno...

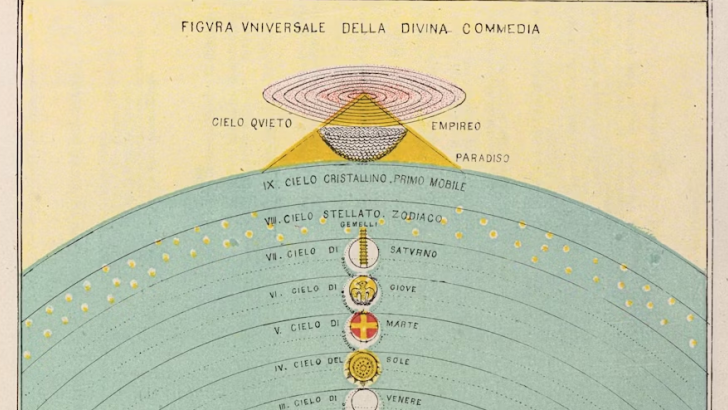

Laura. Con la cosiddetta riforma, che poi è un aggiustamento per far risparmiare soldi allo Stato, hanno tagliato un sacco di ore, cioè nel complesso le materie umanistiche hanno perso quasi il 50% delle ore. E ora vogliono togliere la geografia. Ma come si fa? Pensa solo a Israele e Palestina, come fai a capire senza una carta geografica?

Gianpiero. Gli mancano le coordinate, sia temporali che spaziali...

Chiara. C’è un’altra cosa da dire. Alle medie, quello che facciamo, per gran parte del tempo, più che dare informazioni è cercare di mettere a posto le cose che sanno. Ne sanno un mare, ma non sanno dove metterle.

Annalisa. Anche dopo, l’importante è aiutarli a discriminare, a sviluppare un senso critico, perché purtroppo credono a tutto. E poi c’è un livellamento degli input: Haiti e il Grande Fratello vengono accolti con la stessa partecipazione. Anche rispetto a internet, bisogna in qualche modo accompagnarli quando fanno le ricerche, perché lo stesso reperimento delle informazioni in rete va “educato”. Ciò che mi sorprende sempre è anche questo loro bisogno di comunicare. È vero quello che raccontava Laura: in una seconda recentemente mi hanno detto che il loro problema più grosso è che nessuno parla con loro. È una classe di bravissimi allievi, però loro vorrebbero parlare...

In che senso?

Annalisa. Non sappiamo. Vorrebbero parlare. Mi sono accorta che se racconto qualcosa di personale c’è subito un silenzio di tomba. Purtroppo vedo che con i genitori parlano poco: salvo rari casi, manca proprio il dialogo. Tantissimi ragazzi stanno soli in casa fino alle sei, le sette di sera, si fanno da mangiare da soli, magari anche per il fratellino; sono spesso famiglie benestanti, ma la madre lavora, il padre fa l’imprenditore... A quel punto si capisce anche questa fissazione col computer, col telefonino, con facebook, è anche un modo per surrogare la possibilità di parlare. Però loro vorrebbero confrontarsi con il mondo adulto. Soffrono di questa mancanza.

L'articolo pubblicato è un estratto dell'originale pubblicato da "Una Città".