SOCIETÀ

Urbinati: come rivitalizzare la democrazia

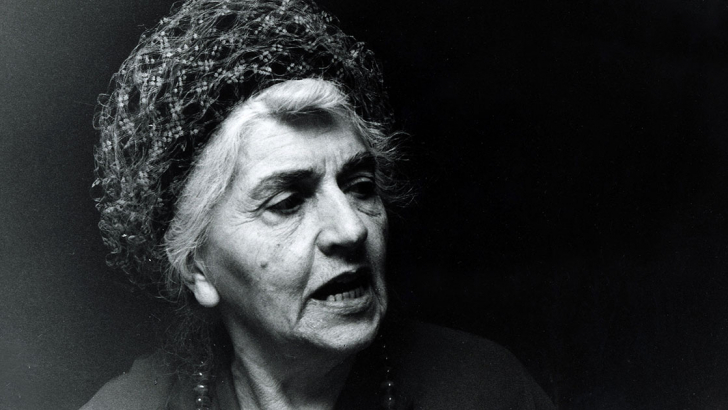

Foto: Reuters/Tony Gentile

L’ultima opera di Nadia Urbinati si intitola Democrazia Sfigurata (2014, Egea – università Bocconi Editore) ed è un’opera che si colloca tra teoria politica e filosofia. Il titolo stesso suggerisce il contenuto: un'analisi dei mali che affliggono le democrazie contemporanee. L’autrice, docente alla Columbia University di New York ed editorialista di Repubblica, è abile nel fornire spunti di riflessione sia al dibattito teorico che a un ambito più generalista. L’incipit del libro è suggestivo: ognuno di noi ha un fenotipo grazie al quale gli altri ci riconoscono. Allo stesso modo, una società democratica ha caratteristiche proprie che la rendono esteriormente riconoscibile. Urbinati non ha però in mente la classica definizione di democrazia moderna, quella rintracciabile in tutti i manuali di scienza politica, e che parla invariabilmente di sovranità popolare, partecipazione e di rappresentanza.

L’autrice definisce la democrazia rappresentativa come un sistema diarchico fondato sulla volontà (diritto di voto, procedure e istituzioni che regolano la formazione di decisioni volontarie e sovrane) e sull’opinione (sfera extra-istituzionale delle opinioni politiche), che si influenzano e collaborano. Si tratta di un’elaborazione teorica che Urbinati aveva già proposto in passato e che aggiunge alle classiche riflessioni schumpeteriane sull’espressione della democrazia come volontà dell’elettore da esercitarsi nel voto, l’elemento del giudizio. In sostanza l’autrice propone un secondo pilastro sul quale reggere l’idea di democrazia: cioè quello secondo il quale l’elettore dovrebbe costantemente controllare l’operato dei suoi rappresentanti, esercitare pressione e se necessario spingere per ritornare al voto (dove appunto, esprimere un giudizio definitivo).

È evidente come si tratti di un’idea difficile da condividere da molti politici e anche da una parte degli studiosi. La vulgata prevalente è infatti quella di “non disturbare il manovratore” e di “lasciateci lavorare per 5 anni e poi giudicherete”. L’ipotesi, infatti, di controllo e pressione costanti rischierebbe di indebolire il funzionamento delle istituzioni, paralizzando l’attività politica in un clima da campagna permanente. Accettata comunque questa impostazione, ecco che la natura diarchica della democrazia appare immediatamente sfigurata. L’autrice distingue tre deformazioni presenti sul volto della democrazia: la tendenza a letture apolitiche della deliberazione pubblica (il mito – molto italiano – del governo tecnico), la promozione di soluzioni populiste e la spinta al plebiscito e dunque alla democrazia dell’audience.

Per ovviare a queste tre problematiche, Urbinati propone altrettante linee-guida. La prima di queste mira a limitare l’opacità del processo d’interdipendenza tra rappresentanti eletti e cittadini. Anche qui il pensiero va subito al caso italiano: al porcellum, alle liste bloccate, ai cospicui premi di maggioranza e ai conflitti d’interesse. Pertanto le modalità di selezione dei candidati, la formazione dei programmi politici e i canali di comunicazione tra rappresentanti e cittadini hanno un ruolo essenziale nel favorire una prassi democratica accettabile.

La seconda linea-guida è quella a cui forse l’autrice tiene di più ed è relativa alla regolamentazione e alla limitazione dell’uso di risorse economiche private nelle campagne elettorali e, più in generale, nell’ambito politico. Se è vero, infatti, che in politica avere denaro da spendere assicura libertà di competere o contribuire al processo politico, è stato d’altra parte dimostrato empiricamente che il denaro ha un diretto effetto negativo sulle pari opportunità dei cittadini di farsi ascoltare. Inoltre, le recenti sentenze della Corte Suprema americana, che hanno eliminato ogni limite alle capacità di spesa in campagna elettorale di aziende e multinazionali, hanno ulteriormente aggravato il problema. Urbinati si schiera quindi per una forte regolamentazione pubblica dei finanziamenti alla politica, proprio volto a tutelare il fondamento egualitario della democrazia.

L’ultima prescrizione deriva dai capitoli dedicati allo studio dei populismi e dei “pubblici” di riferimento e riguarda la necessità di tutelare l’indipendenza e il pluralismo del foro pubblico dell’informazione tanto dal potere delle maggioranze politiche quanto da quello dei centri di potere economici. A questo proposito l’autrice suggerisce di inserire un cenno diretto a questa protezione nelle costituzioni nazionali e di rafforzare i poteri delle specifiche autorità di controllo.

In definitiva, descritti i problemi e offerte le soluzioni, emerge come tutelare la funzione dell’opinione (controllo) sia vitale alla sopravvivenza della democrazia rappresentativa che, com’è noto, “non è la forma di governo perfetta ma ancora non se ne conoscono di migliori”.

Marco Morini