Nobel a Higgs: storia di un grande lavoro collettivo

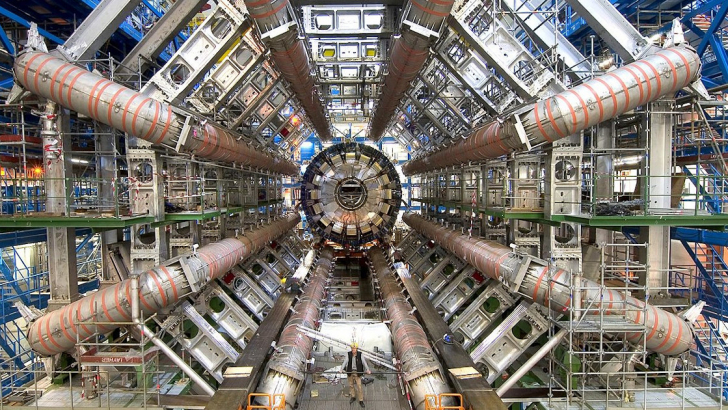

Il Large Hadron Collider del Cern di Gineva. Foto: Reuters/Denis Balibouse

Il premio Nobel per la Fisica, attribuito a F. Englert e P. Higgs “per la scoperta teorica di un meccanismo che contribuisce alla nostra comprensione dell'origine della massa delle particelle subatomiche, e che di recente è stato confermato attraverso la scoperta della prevista particella fondamentale dagli esperimenti Atlas e Cms del Large Hadron Collider del Cern”, è motivo d’orgoglio anche per la nostra comunità scientifica. Il gruppo padovano che partecipa alla collaborazione Cms (compact muon solenoid), uno dei complessi apparati sperimentali installati all’acceleratore Lhc, ha dato contributi alla realizzazione dell’esperimento che si sono rivelati fondamentali per la scoperta del bosone di Higgs.

Una parte dei ricercatori padovani (fisici e tecnologi dell’università di Padova, della locale sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dei Laboratori Nazionali di Legnaro) ha avuto un ruolo trainante nell’ambito della collaborazione, nella ideazione, progettazione, costruzione e messa in funzione delle camere a deriva dedicate alla rivelazione dei muoni nella parte centrale dell’apparato. Mentre un’altra parte del gruppo ha partecipato alla realizzazione del tracciatore a silicio per la misura di direzione ed energia delle particelle cariche.

Il bosone di Higgs, infatti, una volta prodotto, decade immediatamente in altre particelle, che, a loro volta, possono decadere in particelle rivelabili, come ad esempio i muoni e gli elettroni, misurandone le caratteristiche cinematiche. Non solo: la macchina, il Large Hadron Collider, che può produrre il bosone di Higgs facendo scontrare protoni ad energie altissime, mai raggiunte in passato, genera anche una quantità elevatissima di collisioni che per la maggior parte dei casi non producono nulla di particolarmente interessante. Non essendo possibile registrare tutti gli eventi di collisione, bisogna essere in grado di “capire al volo”, raccogliendo in tempi ridottissimi informazioni specifiche, quali di questi sono interessanti, ossia hanno una probabilità non trascurabile di contenere, ad esempio, i prodotti di decadimento del Bosone di Higgs, e decidere, per tali situazioni, di acquisire tutti i dati raccolti dal rivelatore. Questo processo decisionale, che i fisici chiamano “trigger”, si può basare, tra le tante opzioni, sulla presenza nei dati di muoni di alta energia. Le camere ideate e costruite dal gruppo di Padova sono state appositamente concepite anche per questa funzione di trigger, e le loro prestazioni si sono rivelate perfettamente in linea con le aspettative e di vitale importanza per la scoperta.

Come dice la motivazione per l’assegnazione del premio Nobel, la scoperta del bosone di Higgs costituisce un mattone essenziale per confermare la validità del meccanismo che dà la massa alle particelle elementari di cui Brout ed Englert, da una parte, e Higgs dall’altra, posero le basi quasi cinquant’anni fa. La ricerca di questa particella, la cui massa a priori non era nota, aveva coinvolto una grande quantità di fisici che avevano sperato di trovarla partecipando ad esperimenti al Cern o in altri laboratori mondiali, non riuscendo nell’intento a causa dell’energia insufficiente delle macchine acceleratrici di particelle. Il successo del progetto Lhc, suffragato dal riconoscimento del premio Nobel, è, al di là dei meriti di singoli e di gruppi di ricercatori, il successo di un metodo di lavoro in cui le provenienze nazionali e socio-culturali non hanno alcun peso: è il contributo di tutta una comunità, con le sue specificità in termini di competenze tecnico-scientifiche, che ha portato al raggiungimento del risultato.

I ricercatori padovani che partecipano a Cms non si sono limitati alla costruzione del rivelatore ma sono anche attivamente coinvolti in numerose ricerche di punta nell’analisi dei dati sperimentali finora raccolti. E sono impegnati nel lavoro di manutenzione e di miglioramento di Cms in previsione delle prese dati future che, a partire dal 2015, si effettueranno con un’energia della macchina quasi doppia rispetto al passato, e ad intensità dei fasci di protoni collidenti via via crescenti.

Paolo Checchia