Un bottone per l’Open access

In concomitanza con l’evento internazionale Berlin11 organizzato a Berlino dalla Max Planck Society dal 19 al 22 novembre, si è tenuto nei giorni immediatamente precedenti un incontro satellite focalizzato sui diritti nell’Open access che per la prima volta ha visto gli studenti specificamente coinvolti in questa iniziativa. Cornice dell'iniziativa, la Berlin Open access conference – la cui quinta edizione si tenne a Padova nel settembre 2007 – che quest’anno celebra i dieci anni dalla storica Berlin Declaration per l’accesso aperto alla ricerca: una dichiarazione che ha avuto un ruolo di grande rilievo per sensibilizzare le università a sostenere nuove modalità di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell’accesso aperto entro le biblioteche digitali. L’incontro, tenutosi il 18 novembre, è stato organizzato dalla Right Research Coalition.

Grazie al sostegno della Max Planck Society, che ha messo a disposizione dei partecipanti apposite borse di studio, l’incontro ha riunito circa 85 studenti per discutere con figure di spicco del movimento Open access, tra i quali ricercatori, editori, politici, giuristi. Proprio in questa occasione è stato lanciato ufficialmente il pulsante Open Access, di cui già si era parlato nel corso dell'estate entro i canali del web 2.0 e su Twitter in particolare: uno strumento innovativo per tracciare tutti gli accessi negati (e per aiutare a rintracciarne il contenuto), ma soprattutto un mezzo pensato per aumentare la consapevolezza del problema del paywall, l'accesso a pagamento per le risorse informative.

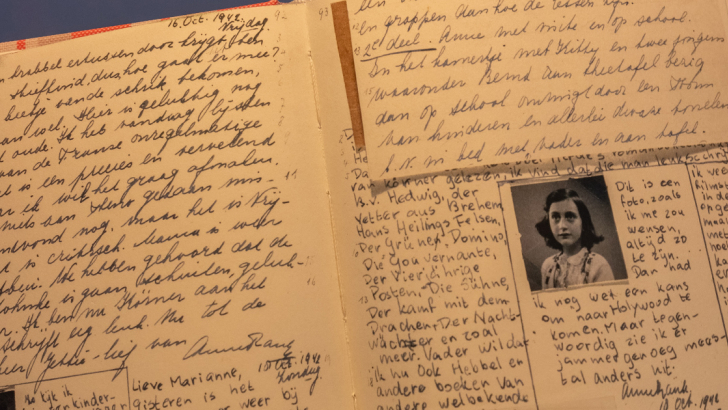

Nato da un'idea di due studenti universitari di medicina, David Carroll e Joseph McArthur, l'Open access button è un bookmarklet da scaricare gratuitamente e aggiungere come pulsante alla barra degli strumenti del proprio browser web, facilmente utilizzabile da chiunque. È stato progettato per affrontare la frustrazione condivisa da milioni di persone che cercano on line articoli di ricerca, ma vengono bloccati da pagine che richiedono il pagamento in cambio della visualizzazione dell'articolo. Molti semplicemente danno per scontato che il non poter accedere a una parte delle informazioni (e spesso alla gran parte) sia uno status quo inevitabile; i due studenti hanno pensato invece di "trasformare quei singoli momenti di frustrazione individuali in opportunità di cambiamento positivo" e hanno quindi realizzato una soluzione creativa, semplice ed elegante per farlo.

Il problema dell’accesso negato è un problema invisibile, ma rallenta l'innovazione, "uccide la curiosità" e nel settore biomedico – aggiungono i due studenti di medicina – danneggia i pazienti. Lo strumento che hanno creato ha il potenziale di trasformare il modo in cui le persone percepiscono gli ostacoli all'accesso – in particolare ai risultati della ricerca – offrendo una possibilità immediata ed efficace di iniziare ad abbattere quelle barriere. Quando si arriva a una pagina dal contenuto oscurato che richiede un pagamento per la lettura in chiaro – un articolo, per esempio – è sufficiente fare clic sul pulsante Open access posto nella barra del browser. Il pulsante Oa fa due cose: in primo luogo, registra subito le informazioni dell’esperienza individuale di quella determinata ricerca, l'articolo al quale si era tentato di accedere, la motivazione (a cosa serviva quel contenuto), la posizione geografica della richiesta, in una sorta di storytelling essenziale. In secondo luogo, utilizzando Google Scholar aiuta a trovare una versione gratuita dell’articolo nel caso l’autore lo avesse depositato in uno dei canali ad accesso aperto.

È importante sottolineare come ogni accesso negato a un dato articolo determina, con l’impossibilità di fruire del suo contenuto, la mancata conoscenza e quindi – potenzialmente – mancate citazioni allo stesso: un impatto negativo in termini non solo di analisi citazionale, ma anche in termini di altri indicatori bibliometrici, per esempio sul volume degli scarichi. Il bottone può servire anche a mappare quali settori risentono maggiormente del mancato accesso a causa del modello paywall. McArthur e Carroll sono fiduciosi che i dati raccolti attraverso lo strumento che hanno sviluppato contribuiranno a rendere chiaramente percepibile l'impatto globale della modalità paywall, che attualmente costituisce l’80% della produzione scientifica. I dati raccolti sono graficamente rappresentati in una mappa geografica interattiva – aggiornata quotidianamente – che offre una visualizzazione efficace individuando ogni utilizzo del pulsante su una mappa del mondo che ci racconta storie di accessi negati.

Antonella De Robbio