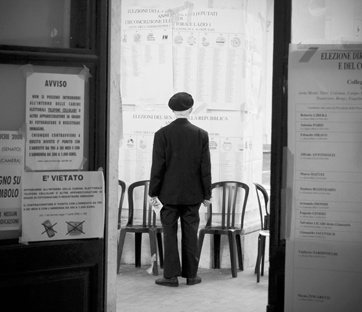

L'elettore al centro

Foto: Alessandro Tosatto/Contrasto

Le questione della leadership e del consenso sono ormai da molti anni al centro del dibattito politico italiano. La sensazione di campagna permanente, la lunga stagione delle primarie e una tendenza ormai inarrestabile alla “personalizzazione” – la cui penetrazione nell'opinione pubblica è attestata anche dalle più recenti indagini demoscopiche – rendono la comunicazione politica un ambito centrale degli studi politici. Ed è proprio da questi temi che parte l’analisi contenuta in ConSenso (Guerini e Associati, 2013) di Mario Rodriguez, consulente di comunicazione in ambito politico e pubblico e professore di Comunicazione politica all'università di Padova.

Il libro parte da un presupposto non scontato: che le elezioni del 2013 abbiano prodotto un inedito “passaggio d’epoca” che rappresenta il più ampio cambiamento del comportamento elettorale della storia della Repubblica. Fino ad allora, infatti, secondo l’autore, la cosiddetta “Seconda Repubblica” non è stata altro che un prolungamento della Prima, con Silvio Berlusconi che fu abile nell’ereditare il voto democristiano e di altri pezzi di quel pentapartito che aveva governato per i precedenti cinquant’anni. Con la coalizione progressista che, per territori di maggiore consenso e tipo di elettori, ricalcava fedelmente quello che fu il più importante partito comunista occidentale.

Da qui la portata storica della svolta del 2013: con il voto al Movimento 5 Stelle un quarto dell’elettorato italiano cambia opinione, mutando, cioè, il proprio comportamento elettorale e abbandonando il campo d'appartenenza nel cui ambito si era precedentemente mantenuto. È questo il fondamentale punto di partenza del saggio di Rodriguez, un’analisi che va ad approfondire e in parte a confutare molte delle credenze più diffuse sulla comunicazione politica.

Anzitutto, l’autore tiene a ribadire la centralità del “ricevente”, alla luce delle numerose asserzioni che delineano la comunicazione come sinonimo dei suoi effetti e dei suoi stessi strumenti – come nella vulgata che vorrebbe Berlusconi dominatore politico grazie alla televisione, oppure di coloro che attribuiscono l’intero successo elettorale di Grillo al suo uso della Rete. Certo, il contributo dei media e del loro utilizzo è innegabile, ma questa lettura dei fatti finisce spesso per sottovalutare il senso delle scelte che compiono le singole persone. La comunicazione politica deve essere vista come parte della comunicazione sociale e non come ambito a sé stante, e soprattutto considerata come il processo attraverso il quale le persone attribuiscono senso alle cose che fanno.

L’elettore, come ogni altra persona che riceve un messaggio, ragiona, procede nella costruzione dei significati che motivano le sue scelte e i suoi comportamenti, secondo il proprio percorso cognitivo. Si tratta di un concetto molto importante, perché ridà dignità all’elettore, quale che sia la sua scelta elettorale, purché frutto di un percorso percettivo e ricettivo ragionato. Una considerazione metodologica, questa, che per l'autore rappresenta anche un monito a tutte quelle analisi che si fondano su pregiudizi su certi tipi di elettori ed elaborano le proprie teorie descrivendo la realtà “come dovrebbe essere” e non come effettivamente è.

Secondo Rodriguez, l’approccio corretto per spiegare e comprendere i fenomeni sociali deve quindi partire dall’analisi delle ragioni dei singoli che li determinano e non dalla loro definizione generale e astratta né tanto meno dalle modalità di diffusione. Nella sua analisi, il processo di ricezione ed elaborazione deve infatti essere ritenuto sempre individuale, e il comportamento collettivo non è altro che una somma di singole azioni. In linea con questa impostazione, per l'autore le analisi politologiche cadono nella sopravvalutazione del potere dei mezzi di comunicazione: prima della televisione, ora della Rete. I riferimenti polemici dell’autore sono espliciti: i media di sinistra, ogni volta sorpresi dai bottini elettorali di Berlusconi, che cercano giustificazioni nel tracciare un profilo dell’elettore di destra come poco istruito e influenzato dalla televisione.

Un altro interessante “aggancio” all’attualità politica è il paragrafo dedicato alle primarie del centrosinistra del 2012, dove lo sfidante Renzi venne avversato dalla nomenclatura del Partito Democratico per essersi rivolto agli elettori delusi dello schieramento di centrodestra. Il fatto che Renzi potesse prendere voti di centrodestra non venne visto come un indice della sua forza, della sua capacità d’attrazione, ma come un punto di debolezza. E qui nasce, secondo l’autore, quella grave crisi d’identità e organizzazione che ha vissuto il partito democratico per tutto il periodo post-voto e che solo ora appare superata, grazie a nuove primarie dall’esito diverso e a una diversa elaborazione del messaggio politico da parte dell’elettore di centrosinistra (questo non è scritto nel libro, ma appare come un’ovvia deduzione ex post, per come la situazione appare oggi).

Con il suo libro, Rodriguez vuole riportare l’attenzione sull’elettore, sulla sua interazione con i media e i messaggi e sui meccanismi psicologici che orientano le sue scelte. In altre parole, sul processo di "decision making" riportato all'elettore, al singolo prima che ai processi sociali e di identificazione collettiva.

Marco Morini