La competenza non è tutto: cosa rivela il rapporto OCSE-PISA della nostra società

Chi, nelle scorse settimane, ha sentito parlare dell’ormai famigerato rapporto OCSE-PISA sarà sicuramente persuaso che gli studenti italiani siano del tutto analfabeti. La stampa nostrana – che non di rado si crogiola in un facile sensazionalismo – si è infatti profusa in desolanti descrizioni dello stato di salute della scuola italiana; descrizioni che sono, in molti casi, il frutto di una errata lettura dei dati forniti dal report, oppure di una loro più o meno faziosa interpretazione che ignora la complessità dell’analisi condotta e la necessità di inserirla in una visione contestuale complessiva.

Il rapporto PISA (acronimo che nulla ha a che fare con la città toscana: significa Programme for International Student Assessment) è un’analisi quantitativa che l’OCSE propone, ogni tre anni, ai Paesi membri e ai partner per verificare il livello di apprendimento raggiunto dai giovani tra i 15 e i 16 anni alla fine del percorso scolastico obbligatorio. Si tratta di un’analisi quantitativa, che valuta solamente alcuni parametri e si concentra più sull’aspetto dell’acquisizione di competenze che su quello della crescita dei ragazzi come individui e come cittadini.

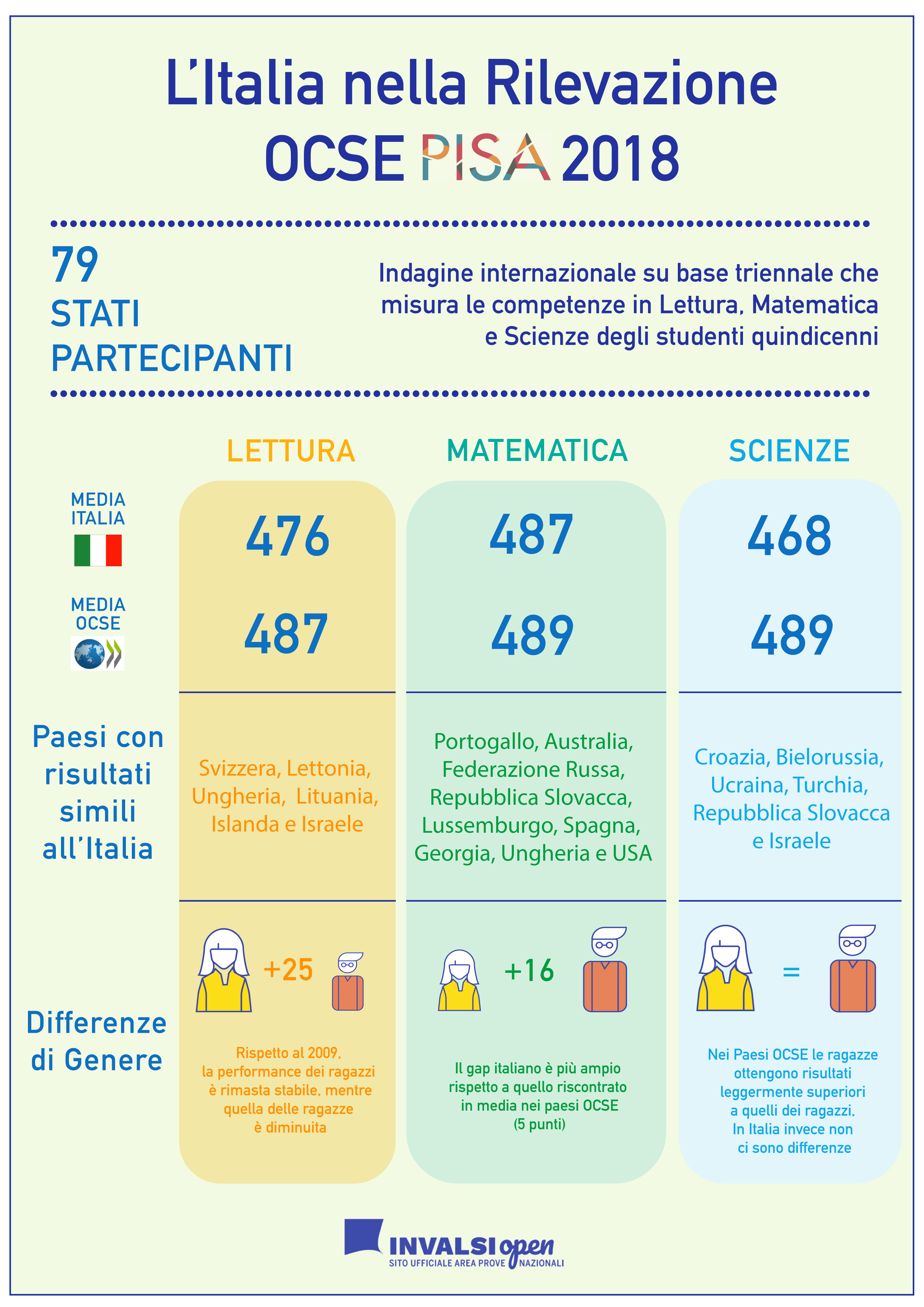

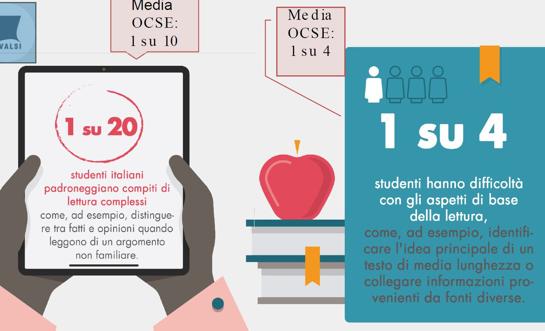

Dai dati sembra emergere un aspro verdetto sul livello culturale dei giovanissimi italiani: in lettura e scienze ci posizioniamo di almeno venti punti al di sotto della media OCSE (476 contro 487 punti per le capacità di lettura; 468 contro 489 punti per le conoscenze scientifiche), mentre nel terzo ambito d’indagine, cioè la matematica, siamo in linea con gli altri Paesi (487 contro 489 punti). Per quanto riguarda le performance, tuttavia, non siamo distanti dalla media OCSE: circa il 23% dei quindicenni italiani (la stessa percentuale della media OCSE) è low performer, cioè non raggiunge le competenze minime di lettura e di capacità di calcolo, mentre la percentuale di top performer in almeno un ambito è del 12% (contro il 16% della media totale).

Fonte: Invalsi Open

Ma cosa può dirci, effettivamente, questa messe di statistiche dall’aspetto così asettico, frutto di questionari somministrati indifferentemente a Paesi con culture e tradizioni educative anche molto diverse tra loro? Con l’aiuto della professoressa Carla Callegari, docente di storia dell’educazione comparata all’università di Padova, ci siamo avventurati in una riflessione sul valore di queste analisi e sull’immagine che ci restituiscono della nostra società.

Affrontiamo il primo punto, cioè la critica mossa alle prove PISA per la loro natura quantitativa: può essere significativo un test che si propone di valutare in base agli stessi criteri realtà molto diverse tra loro?

“Chi somministra le prove quantitative ha una visione nomotetica dell'educazione, cioè crede di poter stabilire delle leggi generali che valgano nell'educazione come nelle scienze dure, rilevabili e applicabili ovunque. Tale ragionamento si basa sul fatto che in pedagogia, nonostante sia una scienza umana, si debbano poter rintracciare delle costanti: se ci sono dei livelli a cui tutti gli studenti, universalmente, devono uniformarsi, il metodo migliore per verificare il raggiungimento di questo obiettivo è una prova oggettiva.

È un approccio alla pedagogia – e, in generale, alle prassi educative – che prescinde dai contesti e che suggerisce che, constatato che l'educazione è un diritto umano fondamentale, vadano trovati dei sistemi per misurare l’effettiva applicazione di tale diritto. Chi crea queste prove, traendone risultati mediante una tabulazione statistica dei dati, è convinto che si debba poter attuare una misurazione dei risultati oggettivamente valida: a prescindere da dove abita e dal contesto di vita, a 15 anni una persona deve, ad esempio, saper individuare, in un testo, le informazioni principali. Questo approccio ha i suoi vantaggi: viviamo infatti in una società che ci richiede determinate competenze, tanto che l'Europa stessa ha stilato la lista delle otto “competenze-chiave per l’apprendimento permanente”, alle quali dobbiamo comunque riferirci nel valutare il risultato.

Fonte: OCSE-PISA

“Vi sono tuttavia degli inaggirabili problemi tecnici: innanzitutto, bisogna essere consci del fatto che somministrare prove in 79 paesi significa somministrare prove diverse: nonostante i protocolli, non si potrà mai avere una totale uniformità, e questo potrebbe già inficiare la ricerca. Inoltre, vi è la questione di come si tabulano i dati: la statistica non è una scienza neutra. Affermare che il dato numerico ci rende una fotografia della realtà per come è realmente, è solo un'illusione. Vi è poi un aspetto strettamente pedagogico: stante che l’educazione è un diritto, e che perciò va misurata in modo il più possibile oggettivo, non si può comunque prescindere dai contesti. Anche solo in una dimensione europea, i vari Stati, che hanno tradizioni pedagogiche e scolastiche diverse, difficilmente daranno risultati simili; se allarghiamo il punto di vista a livello globale ci troviamo addirittura di fronte a culture altre, che quindi strutturano il processo educativo in modo del tutto diverso da noi”.

Condurre a tutti i costi una comparazione tra i diversi Paesi, stilare classifiche e decretare il successo o il fallimento di questo o quel sistema educativo lascia, insomma, il tempo che trova. “Se gli studenti italiani sono inferiori rispetto alla media europea per quanto riguarda le competenze scientifiche” – sottolinea la prof.ssa Callegari – “ciò dipende anche dalla tradizione gentiliana, che ha sempre dato maggior peso, in ambito scolastico, alle discipline umanistiche; diversa è, invece, la valutazione del dato che ci mostra un trend in calo, in Italia, rispetto agli anni passati”. Ma, in generale, non è corretto trarre conclusioni affrettate.

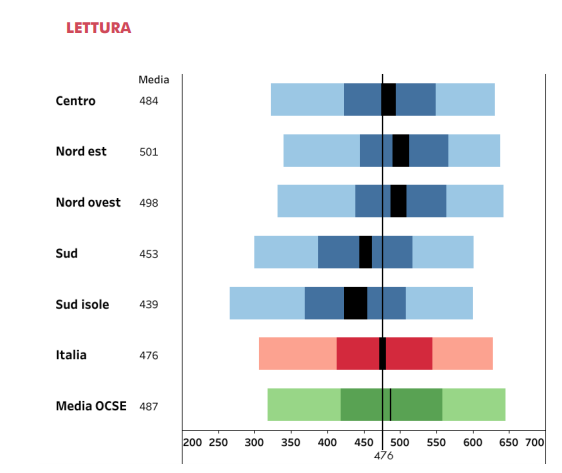

Fonte: OCSE-PISA

A prescindere dalla comparazione tra Italia e altri paesi – che, in una certa misura, perde rilievo – il rapporto si rivela interessante anche perché sottolinea un quadro di diffusa disuguaglianza a livello nazionale: tra Nord e Sud, tra licei ed istituti tecnici o professionali; anche, per quanto riguarda le prospettive lavorative, tra maschi e femmine, tra immigrati e autoctoni, tra ragazzi provenienti da contesti protetti o da situazioni svantaggiate.

“Da questo punto di vista i dati sono indubbiamente molto significativi, nonostante vadano poi calati negli specifici contesti regionali e locali. Anche qui, però, bisogna ricordare come le differenze rilevate siano storicamente radicate nel territorio: si pensi al divario tra Nord e Sud, che ha una storia secolare alle spalle; o al fatto che il liceo sia considerato la scuola per eccellenza, convinzione che fa parte di una mentalità plasmata dalla (ancora influente) riforma gentiliana, modificata solo nel 2010 dalla riforma Gelmini. Allo stesso modo, l'istituto tecnico non è, sulla carta, meno formativo del liceo, ma nel sentire comune – tanto della società quanto degli insegnanti – è considerato un gradino sotto a quest’ultimo.

A mutare, tuttavia, non deve essere solo la forma mentis della società: devono cambiare, in primo luogo, le decisioni e gli strumenti politici. Il rapporto OCSE è una rilevazione pedagogica, che si concentra soprattutto sui risultati scolastici dei ragazzi, limitandosi a porre in evidenza le condizioni di disagio che si possono manifestare in situazioni particolari e in contesti svantaggiati; la prevenzione di tale disagio è però una questione strettamente politica, non educativa”.