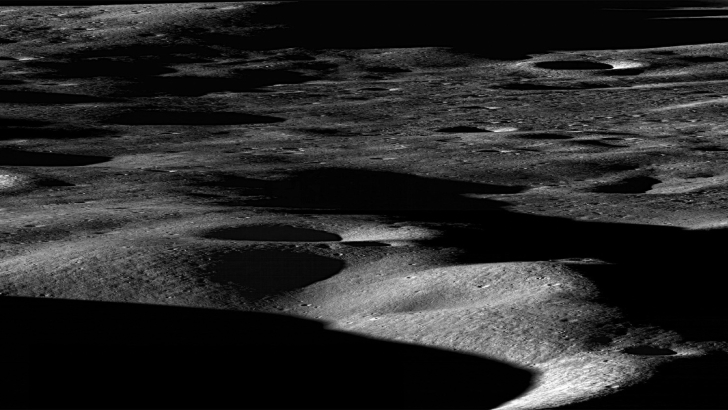

Un fiorentino sulla Luna

Foto: Nasa

Il fiorentino Dante Alighieri, il «poeta della scienza», è il primo essere umano ad aver messo piede sulla Luna, anticipando di sette secoli o giù di lì Neil Armstrong. Lo ha fatto virtualmente. E il resoconto del suo viaggio – con il racconto minuzioso e, come vedremo, scientifico di come e di cosa è fatta la Luna –, è contenuto tutto in un Canto, il II del Paradiso, dedicato all’esplorazione del satellite naturale della Terra

Qualcuno ha accusato il poeta di aver ceduto, in questa parte della Commedia, all’arida arroganza dell’erudito. Ma è vero il contrario: il Canto II del Paradisoè il momento in cui il progetto culturale di Dante (riunire la filosofia naturale, la poesia e la teologia) raggiunge un apice. Ed è il momento in cui, lasciando cadere ogni «velame» e rinunciando all’arte dell’allegoria di cui è maestro, propone la sua cultura astronomica in maniera limpida e, per dirla con il grande dantista inglese Pat Boyde, diretta.

Avviciniamoci dunque al poeta che segue Beatrice e si inoltra nel cielo, rapito dallo stupore per ciò che vede molto più di quanto non lo fossero «que’ gloriosi», gli Argonauti, «che passaro al Colco», varcando mari sconosciuti per conquistare il vello d’oro e Giasone «vider fatto bifolco», arare i campi alla guida di buoi con le corna di ferro, i piedi di bronzo e le narici sbuffanti fiamme e fuoco.

È un rapimento totale quello dell’intrepido viaggiatore, ma non ingenuo: lo stupore infatti, sostiene lo stesso Dante nel Convivio, è condizione necessaria della conoscenza.

Sbalordito, dunque, e muovendosi veloce, nel tempo che una freccia impiega a raggiungere il bersaglio, il poeta attraversa il «deiforme regno» – lo spazio oltre la Terra, l’universo, che trae la sua forma da Dio – finché «giunto mi vidi ove mirabil cosa mi torse il viso a sé».

Qualcosa di ancora più fantastico dei fantastici cieli lo attrae. E la donna «cui non potea mia cura essere ascosa», ben si rende conto dello stato d’animo del suo accompagnato:

«Drizza la mente in Dio grata», mi disse,

«che n'ha congiunti con la prima stella».

Dante e Beatrice sono giunti sulla Luna.

Quell’astro errante, che nella cosmologia tolemaica e araba fatta propria da Dante è collocata nella prima sfera, quella che sovrasta immediatamente la Terra, a una distanza calcolata in circa 260.000 chilometri (non molto diversa, dunque, dai 384.000 chilometri misurati oggi).

Beatrice è un’anima. E conosce bene anche quell’oggetto cosmico. Per Dante è un’esperienza del tutto nuova.

Parev’a me che nube ne coprisse

lucida, spessa, solida e pulita,

quasi adamante che lo sol ferisse.

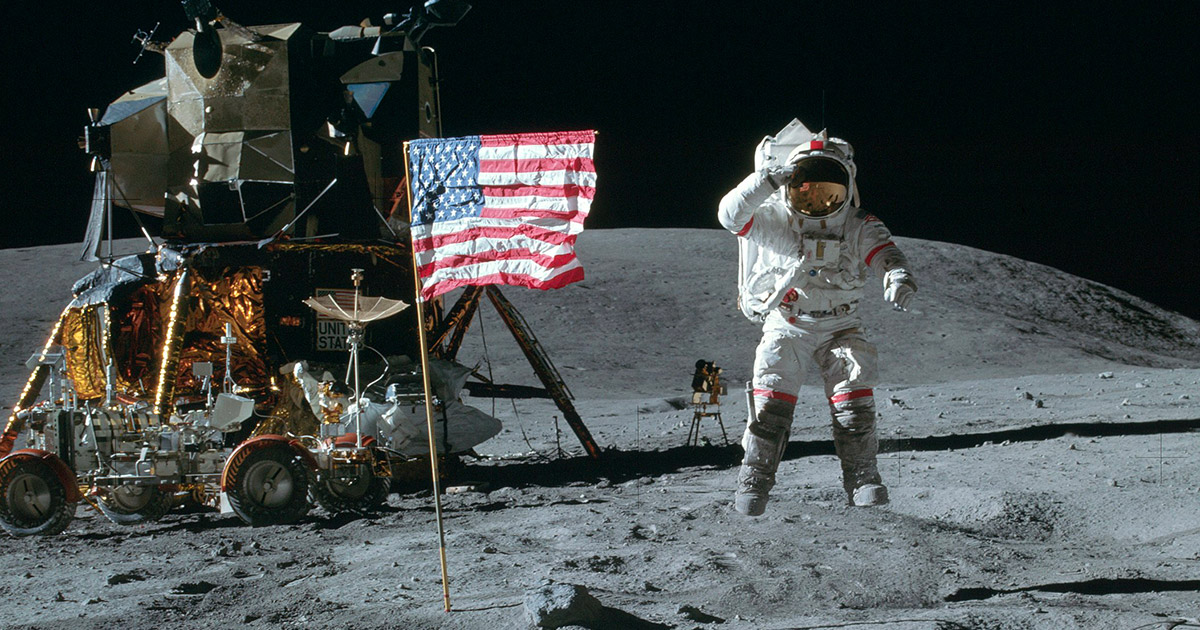

Foto: Nasa

Gli appare, la Luna, come fatta di materia eterea: una nube lucida (illuminata); spessa (densa), solida (compatta), pulita (liscia, per nulla scabrosa). Come un diamante attraversato dalla luce del sole.

Mirabile metafora, quella che accosta la Luna a una pietra preziosa e trasparente attraversata da un raggio di luce. Ma fallace. Perché il diamante non si fa penetrare da un altro corpo solido. Non rimanendo compatto, almeno. E invece:

Per entro sé l'etterna margarita

ne ricevette, com' acqua recepe

raggio di luce permanendo unita.

E invece quella gemma perfetta, solida e incorruttibile riceve i due ospiti e li fa entrare al suo interno rimanendo compatta come l’acqua quando riceve un raggio di luce. Altra magistrale metafora. E altra metafora di cui Dante coglie immediatamente la fallacia. Perché se Beatrice, che è un’anima, può violare senza colpo ferire il principio fisico della impenetrabilità dei corpi e può effettivamente comportarsi come un immateriale raggio di luce che penetra nell’acqua senza turbarla (nel XIV secolo nessuno aveva idea della natura anche corpuscolare della luce), lui – Dante – è dotato di un corpo materiale e non può entrare in un altro senza romperne la compattezza. Senza violare le leggi note della fisica.

S'io era corpo, e qui non si concepe

com' una dimensione altra patio,

ch'esser convien se corpo in corpo repe,

La curiosità vince alfine su ogni altro sentimento nel turbinio che accompagna il viaggio del poeta esploratore accanto alla donna amata. Qual è, dunque, la natura fisica di questa «prima stella»? E come può poi «l'etterna margarita», «lucida, spessa, solida e pulita», ospitare quelle macchie scure, «li segni bui», che a qualcuno laggiù in Terra appaiono come i segni del volto di un uomo?

Io rispuosi: «Madonna, sí devoto

com’esser posso più, ringrazio lui

lo qual dal mortal mondo m’ha remoto.

Ma ditemi: che son li segni bui

di questo corpo, che là giuso in terra

fan di Cain favoleggiare altrui?»

Questa sì che è una bella domanda. Perché lì sulla Terra le macchie lunari non fanno solo favoleggiare i superstiziosi, che ritengono quelle macchie il fascio di spine che Caino è costretto a portare per l’eternità a causa della sua colpa. Fanno discutere anche i filosofi. In primo luogo i filosofi che si occupano della natura. Perché se ha ragione Aristotele e lo spazio sopra la Terra, dalla sfera della Luna fino a quella del Primo Mobile, è il dominio della perfezione, non è semplice spiegare la presenza di «segni bui» sulla «prima stella». Qual è dunque l’origine delle «macchie lunari»?

Il quesito non è frutto solo della curiosità dell’esploratore, ma anche del filosofo. Quella che manifesta Dante è curiosità scientifica, componente essenziale del suo progetto culturale. Vuole capire e spiegare – in maniera non ingenua, ma argomentata – i fatti che accadono nel mondo fuori dalla Terra. A iniziare da quell’antico e magnifico rovello che Plutarco aveva chiamato «il volto della Luna».

La questione delle macchie lunari non è dunque marginale, ma è coessenziale all’opera di Dante. E la domanda – qual è la loro origine? – è ciò che rende il Canto II del Paradiso, il «canto delle macchie lunari», uno dei luoghi della Commediadove più chiaro si manifesta l’intreccio del ménage a troische Dante intende narrare.

Da questo momento in poi, Beatrice impegna l’intero Canto, per quasi due terzi dei suoi 148 versi, a soddisfare la curiosità di Dante e a risponde in maniera molto articolata alla sua domanda.

La prima risposta è epistemologia pura. Un discorso sulla conoscenza del mondo fisico:

Ella sorrise alquanto, e poi «S’elli erra

l'oppinion» mi disse «de’ mortali

dove chiave di senso non diserra,

certo non ti dovríen punger li strali

d’ammirazione ormai, poi dietro ai sensi

vedi che la ragion ha corte l’ali.

Non dovresti meravigliarti, mio amato Dante, se la ragione umana sbaglia quando la conoscenza non può essere supportata dai sensi, perché come puoi constatare talvolta «la ragion ha corte l’ali» anche quando è aiutata dall’esperienza sensibile. Spesso in materia di filosofia naturale, caro il mio Dante, la conoscenza deve saper andare oltre i sensi. Deve saper navigare contro il senso comune. Perché i sensi e ancor più il senso comune possono ingannare.

E per andare oltre il senso comune e cogliere la verità malgrado la fallacia dei sensi, non c’è che un’unica possibilità: seguire la ragione e la filosofia.

No, Dante non prende le distanze, come pure alcuni sostengono, da quelle che Galileo avrebbe chiamato le sensate esperienze. Il poeta fiorentino aderisce alla filosofia naturale di Aristotele. E conosce l’importanza che hanno i fatti sensibili nella conoscenza del mondo fisico. Con le parole di Beatrice e l’indagine sulla natura della Luna intende solo mettere sull’avviso i lettori che, da soli, i sensi – anzi, il senso comune – non bastano a conoscere il mondo naturale.

Certo, non siamo ancora a una definizione moderna di teoria scientifica, ovvero della necessità di associare alle sensate esperienze, mediante rigorose regole di corrispondenza, le certe dimostrazioni, necessarie a “salvare le apparenze” e a spiegare in maniera economica le esperienze sensibili. Dante ravvede però i pericoli per il filosofo naturale di ogni «realismo ingenuo» e di ogni facile induttivismo, anche se non taglia – e come potrebbe all’inizio del XIV secolo in Italia? – i ponti col rischio opposto: quello di proporre per fisica una spiegazione metafisica, per quanto rigorosa, del mondo.

In ogni modo, avvertito il poeta sulla fallacia dei sensi e del senso comune, ecco che Beatrice gioca divertita con Dante, quasi come il gatto col topo, e gli chiede:

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi.

L’amata invita lo stupefatto Dante a formulare la propria ipotesi sulla natura delle macchie lunari. E Dante, che sulla questione ha letto tutta la letteratura scientifica esistente, le propone la tesi di Averroé:

E io: «Ciò che n’appar qua su diverso

credo che fanno i corpi rari e densi».

Le macchie, sostiene Dante, dipendono dal fatto che la Luna ha un gradiente di densità. Lì dove la densità è minore, appare più chiara. Dove, invece, appaiono le macchie scure, la densità è maggiore. A questa tesi Dante ha creduto davvero e a lungo. Ma ora, con una raffinata costruzione retorica, la espone a Beatrice, perché – attraverso le certe dimostrazionidella sua amata guida – possa essere confutata.

In altri termini, Dante ha cambiato opinione rispetto alle macchie lunari. E, per bocca di Beatrice, ci dice perché. Anzi, inizia a dirci i vari perché. Il primo è squisitamente metafisico.

La spera ottava vi dimostra molti

lumi, li quali e nel quale e nel quanto

notar si possono di diversi volti

Nell’ottavo cielo – quello delle stelle fisse – ci sono per l’appunto molte stelle, che ci appaino diverse sia per la quantità sia per la qualità della luce che emettono. Se, spiega Beatrice a Dante, gli oggetti nel cielo – dalle «stelle ultime» alla «prima stella» – ci apparissero, come sostieni, più chiari o più scuri a causa della loro densità, ne discenderebbe che tutti quei lumi e tutti gli oggetti cosmici sarebbero fatti della stessa sostanza o, quanto meno, sarebbe possibile spiegare le loro caratteristiche sulla base di un medesimo e unico principio, sia pure diversamente distribuito.

Se raro e denso ci facesser tanto,

una sola virtù sarebbe in tutti,

più e men distribuita e altrettanto.

E questo non è possibile, continua Beatrice. La differenza di densità, infatti, non può essere la spiegazione unica del fatto che i corpi celesti ci appaiono diversi. Più in generale, il «più e men» di una sola virtù, di un solo principio formale, non può essere ciò che determina le differenze nell’universo. Perché:

Virtù diverse essere convegnon frutti

di principii formali, e quei, for ch’uno,

seguiteríeno a tua ragion distrutti.

Ora è vero che il principio formale, nella teologia naturale di Dante, è una forza che gli Angeli, intelligenze cosmiche, sono chiamati ad amministrare perché ordinatori del mondo, sopra e sotto la Luna, per conto di Dio. Ma quando sostiene che la diversità dei principi formali e, dunque, le intelligenze cosmiche non possono essere ridotte a una, Dante, per tramite di Beatrice, non ci sta proponendo una fuga nel misticismo, alla ricerca di una qualche causa esoterica evocata per spiegare un fenomeno fisico altrimenti inspiegabile. Sta proponendo il rigoroso ragionamento di un teologo naturale.

Già perché il Canto II del Paradiso questo è: il ragionamento in versi di un filosofo naturale che cerca di conciliare le scienze fisiche con le scienze teologiche.