Nanotech: nuove applicazioni dalla conferma di un teorema

Dalla teoria alla pratica non sempre il passo è breve. A confermarlo è un recente studio pubblicato su Nature Communications, coordinato da Giampaolo Mistura del dipartimento di fisica e astronomia “Galileo Galilei” dell’università di Padova, che per la prima volta dal 1938 dà una spiegazione sperimentale a un modello teorico elaborato dal fisico Leonard H. Cohan. Non senza risvolti anche sul piano applicativo.

Oggetto di studio sono i materiali porosi (come le spugne o le rocce) ampiamente utilizzati in molti settori, dalla nanofabbricazione al controllo dell’inquinamento alla separazione di miscele. Per poterne determinare la superficie esiste un unico modo che si basa sulla misura della massa di gas assorbito dalla superficie porosa in rapporto alla pressione del gas stesso (le cosiddette “isoterme di adsorbimento”). “In sostanza – spiega Giampaolo Mistura – si inserisce un campione di materiale poroso in un contenitore vuoto e si aggiunge via via del gas aumentandone la pressione: misurando la quantità di gas assorbito dalla superficie alla variazione della pressione si ottiene una curva con un certo andamento. Se tuttavia si toglie il gas dal contenitore la curva di ritorno non corrisponde alla precedente ma presenta un percorso diverso: si parla in questo caso di isteresi”. Il modello teorico di riferimento descritto da Leonard H. Cohan nel 1938 prevede l’isteresi solo nel caso di superfici con pori cilindrici aperti da entrambe le estremità e non nel caso di pori con una estremità chiusa. Questo in teoria, perché in pratica le cose stanno diversamente e il fenomeno si presenta sempre, sia in un caso che nell’altro.

In questi anni sono state formulate varie ipotesi, dalla deformazione elastica del materiale poroso durante l’adsorbimento e desorbimento del gas alla presenza di una pellicola liquida che copre il materiale e connette i pori durante il desorbimento. Tuttavia senza dare risposte certe. Sbagliato il modello teorico? Errate le osservazioni sperimentali? Nessuno dei due casi. “I processi naturali, e anche quelli artificiali – spiega Mistura – producono pori irregolari ed è questo a determinare isteresi. Cohan, al contrario, si riferiva a un modello con pori cilindrici ideali senza imperfezioni”.

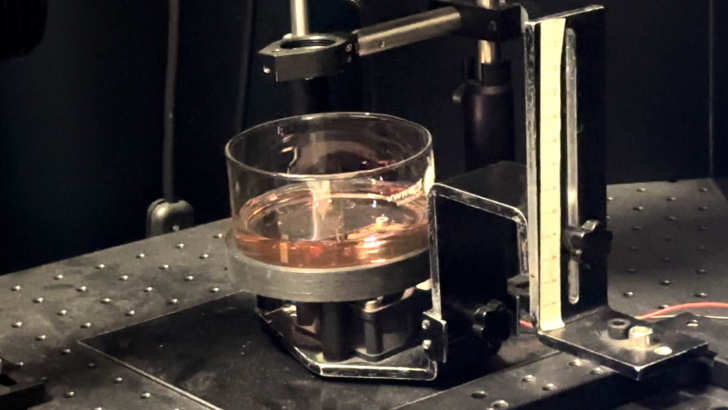

Per giungere a questa conclusione il gruppo di ricerca ha riprodotto il modello ideale, associando tecniche di nanoimprinting e wet etching. In un primo momento cioè è stato creato un calco, una sorta di spazzola con aghi del diametro di qualche centinaio di nanometri che sono stati poi pressati su materiale plastico per ottenere la matrice porosa. Un po’ come avviene quando un bambino lascia l’impronta della mano sulla sabbia. In un secondo momento, poiché i pori ottenuti non avevano pareti lisce, gli studiosi hanno smussato le superfici. E dimostrato che nella matrice costruita artificialmente il processo di isteresi non avviene, proprio come previsto da Cohan negli anni Trenta del Novecento. “Si tratta – sottolinea Mistura – della soluzione di un problema scientifico che, va detto, non ha immediate ricadute su un prodotto. Tuttavia, le tecniche di nanofabbricazione impiegate possono avere campi di applicazione interessanti”. Tra questi la costruzione di matrici per nanofili estremamente regolari (versando metallo o plastiche nei pori) che possono essere utilizzati nella nanoelettronica, nella costruzione di antenne o sensori nel fotovoltaico. O, ancora, per la costruzione di materiali plastici che si caratterizzano, ad esempio, per una forte adesione con l’acqua. “Si immagini una goccia di rugiada sul petalo di una rosa: non cade e non scivola via qualsiasi sia la posizione del fiore - grazie a microscopici aghi che si trovano sulla superficie del petalo e intrappolano le gocce ndr - Grazie alle tecniche di nanofabbricazione utilizzate si è in grado di ottenere superfici con tanti ‘peletti’ identici che riproducono artificialmente quanto avviene in natura. Stiamo parlando di dimensioni estremamente piccole, dell’ordine di qualche centinaio di nanometri, e densità altissime, pari a 1000 miliardi per centimetro quadrato”. Anche se tecniche per la produzione di superfici a effetto petalo di rosa esistono già da qualche tempo, ciò che contraddistingue le tecniche di nanofabbricazione utilizzate dal gruppo di ricerca di Mistura sta nella distribuzione ordinata di colonne verticali molto regolari (in termini di costanza del diametro e bassa rugosità) che garantiscono una elevata uniformità di risposta della superficie. “Il costo dell’attrezzatura utilizzata supera abbondantemente il milione di euro. Ma ora che la ricetta è stata trovata e certificata la produzione di campioni simili costa qualche centinaio di euro a pezzo. Certo, nel caso si voglia cambiare diametro, altezza e densità dei pori è necessario ripartire dall’inizio con un sensibile aumento dei costi”.

Monica Panetto