SOCIETÀ

Crisi della prima Repubblica: nascono i tecnocrati

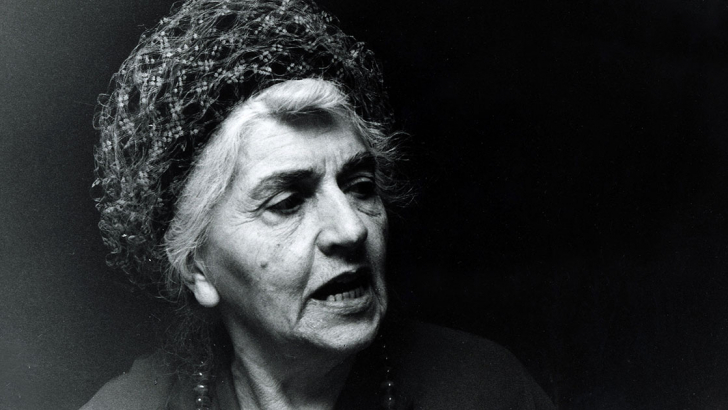

Foto: Eligio Paoni/Contrasto

Nell’estate del 1989 Giulio Andreotti, già ministro degli Esteri dal 1983, dava origine al suo sesto governo, una formazione di pentapartito, risultato dell’accordo fra settori della Dc e il Psi di Craxi. Sebbene nei primi mesi del 1991 Andreotti fosse costretto a dimettersi, nel volgere di breve tempo avrebbe costituito un nuovo governo – il settimo – che poco si differenziava dal precedente e che sarebbe durato sino alla primavera del 1992. I due dicasteri guidati dal leader Dc, con il socialista Gianni De Michelis agli Affari esteri, dovettero affrontare in meno di tre anni una serie di sommovimenti e di eventi che erano destinati a cambiare radicalmente il panorama delle relazioni internazionali: dalla caduta del muro di Berlino alla riunificazione tedesca, dalla guerra del Golfo all’inizio della guerra civile jugoslava, dalla morte dell’Urss alla prima emergenza migratoria di massa, per finire con la redazione e la firma del trattato di Maastricht che dava origine all’Unione Europea e poneva le premesse della nascita dell’euro.

Le carte di Andreotti hanno consentito di ricostruire in dettaglio e con numerosi importanti elementi di novità l’evoluzione della politica estera italiana di fronte alla conclusione della guerra fredda e alle sue immediate conseguenze. Lo studio rivela come a dispetto dell’atmosfera ottimista derivante dalla fine del comunismo e dalle sue ricadute immediate, il governo italiano fu ben presto costretto a fronteggiare fra difficoltà crescenti la comparsa di dinamiche ed equilibri nuovi che avrebbero posto in discussione le certezze e il ruolo internazionale conquistati dall’Italia nel corso degli anni ’80.

Seri furono i problemi incontrati dall’Italia nel corso della guerra del Golfo, nell’ambito dell’implosione della federazione jugoslava e di fronte alla crisi del regime comunista albanese; vicende che rivelarono le debolezze e le contraddizioni anche sul piano interno dell’azione governativa. Grande rilievo in questo quadro ebbe il negoziato per la partecipazione al progetto di Unione Europea, in particolare i risvolti economici legati alla attuazione dell’unione economica e monetaria.

Gli aspetti internazionali si intrecciarono strettamente con una serie di dinamiche interne, che aggravarono contraddizioni presenti da tempo. La fine della guerra fredda favorì il venire meno di consolidate lealtà politiche aprendo la via a nuovi comportamenti elettorali e privando i tradizionali partiti di una parte della loro ragione d’essere. Gli aspetti economici del trattato di Maastricht imponevano inoltre una radicale revisione di alcuni caratteri di fondo delle scelte di politica economica e del sistema industriale e finanziario del paese. A questo proposito, a dispetto degli sforzi di Guido Carli e di Andreotti, la classe politica non comprese che Maastricht rappresentava un condizionamento talmente forte da far venire meno la possibilità di scelte compiute nei decenni precedenti.

Tutti questi elementi avrebbero concorso a determinare la crisi della “prima Repubblica”. Unica a uscire in parte indenne dalla fine del sistema dei partiti fu non a caso una emergente “tecnocrazia” europeista, che aveva preso attivamente parte al negoziato di Maastricht e a cui nei due decenni successivi l’Italia avrebbe ricorso nei ricorrenti momenti di crisi come garante nei confronti dell’Europa delle scelte compiute dagli ultimi governi Andreotti.

Antonio Varsori

Questo articolo è una sintetica anticipazione del volume L’Italia e la fine della guerra fredda. La politica estera dei governi Andreotti 1989-1992, di prossima pubblicazione per il Mulino e frutto di una ricerca condotta in ampia misura sui documenti inediti presenti negli archivi di Giulio Andreotti, conservati presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma.

Roma, 13 aprile 1991. Il giuramento dei ministri del settimo governo Andreotti.Tra i presenti Claudio Martelli (vice presidente del Consiglio), Gianni De Michelis (Affari esteri), Margherita Boniver (Italiani all'estero ed immigrazione), Rosa Russo Jervolino (Affari sociali), Mino Martinazzoli (Riforme istituzionali). Foto: Eligio Paoni/Contrasto