SOCIETÀ

Gli economisti alla prova della crisi

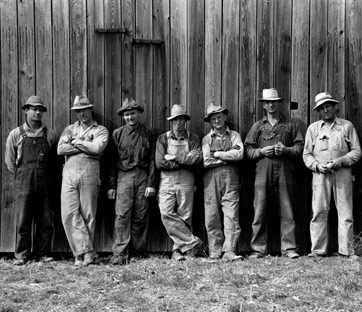

Foto: Dorothea Lange

“In questo momento stiamo cercando nuovi modelli per rappresentare la crisi: quelli che abbiamo usato fino ad ora, anche se utili, purtroppo non si sono rivelati pienamente soddisfacenti”. È categorico Giovanni Caggiano, docente e ricercatore di macroeconomia dell’Università di Padova. Concorda il collega Efrem Castelnuovo: “Le lezioni tratte dallo studio della precedente grande recessione del ’29 sono certamente utili, ma non necessariamente di immediata applicazione la situazione attuale”.

Scongiurato – per il momento – il rischio che l’euro si dissolva, ci siamo rivolti ai due giovani economisti (sono entrambi sulla quarantina) per avere qualche spunto per capire quello che sta succedendo, e soprattutto succederà, negli scenari mondiali. Se però non è possibile fare previsioni ha ancora senso – detto francamente – fidarsi degli economisti? “Anche studiosi come Schiller e in parte Krugman avevano intuito già prima del 2008 che il comportamento dell’alta finanza non rispecchiava i fondamentali economici – risponde Caggiano – ; non è però facile essere ascoltati quando i mercati sono euforici. Le bolle, la storia lo insegna, prima o poi scoppiano. Il problema è capire come questo avvenga, e su quello oggettivamente siamo ancora indietro”.

“Prendere decisioni a livelli macro è estremamente complicato e non può prescindere, come ha scritto Alan Blinder, da una componente ‘artistica’, fatta di pura intuizione – aggiunge Castelnuovo –. Sono però estremamente importanti anche lo studio delle evidenze e dei modelli econometrici. Ben Bernanke e Mario Draghi, a capo rispettivamente delle banche centrali americana ed europea, sono entrambi economisti, e hanno dimostrato sul campo di saper reagire alla crisi. Ben Bernanke è uno tra i maggiori studiosi della Grande Depressione del ’29, e Janet Yellen – succedutagli come responsabile della politica monetaria americana – è molto preparata.”

Eppure Federal Reserve e Banca Centrale Europea all’inizio della crisi non hanno reagito nella stessa maniera. Castelnuovo: “Entrambe hanno abbassato il costo del denaro e, soprattutto per quanto riguarda la Fed, operato massicce dosi di quantitative easing: l’acquisto generalizzato di titoli di stato. Con una differenza: negli Stati Uniti la riduzione del tasso d’interesse è stato molto anticipata, rapida e spettacolare rispetto alla situazione europea”.

Perché questa differenza? Caggiano: “La Fed è intervenuta prima perché ha per statuto un duplice obiettivo: da una parte contenere l’inflazione, ma all’occorrenza anche stimolare crescita e occupazione. Nello statuto della Bce invece c’è solo la stabilità dell’inflazione”. Quanto? “Diciamo il 2% circa. Come però ha dimostrato Marco Del Negro, economista della New York Fed, in un seminario recentemente tenuto all’Università di Padova, nonostante la crisi economica l’inflazione è scesa meno delle attese. Non c’è stata insomma deflazione”. Perché? “Sostanzialmente, secondo il modello di Del Negro, le imprese si aspettano per il futuro una tenuta del costo del lavoro e delle materie prime, quindi non hanno abbassato significativamente i prezzi”. Castelnuovo: “Comunque anche la reazione della Bce è stata significativa, come se anche questa avesse di fatto prestato attenzione anche all’economia reale. È importante anche la storia: la Fed esiste dal 1913, mentre la BCE aveva bisogno di costruirsi una credibilità nel controllo dell’inflazione. Poi c’è anche l’influenza della Germania, storicamente avversa a politiche monetarie troppo espansive”.

Alcuni pensano che gli interventi delle banche centrali abbiano drogato le economie, ponendo il problema dell’uscita dal sistema degli incentivi alla crescita (il cosiddetto Tapering). Giovanni Caggiano: “Fino ad ora sono state adottate misure eccezionali per condizioni eccezionali. Per ora l’inflazione è sotto controllo quindi credo, e la mia opinione è abbastanza condivisa tra gli studiosi, che a breve non sia auspicabile una stretta monetaria o fiscale. In Europa inoltre non ci sono state fino ad ora politiche fiscali troppo espansive, anzi. Il forte debito pubblico da noi non è dovuto alla crisi, ma a cause precedenti. E anche negli Usa il debito si è alzato, ma per ora appare stabilizzato su livelli non ancora preoccupanti”. Efrem Castelnuovo: “I tassi torneranno prima o poi a livelli normali, non credo però che questo avverrà troppo presto. Non dimentichiamo che la Grande depressione fu per anni prolungata proprio da un rialzo dei tassi troppo repentino tra il ’34 il’35, una volta che il picco della crisi sembrava passato”.

L’Italia con l’introduzione dell’euro ha rinunciato alla leva monetaria: cosa si può fare allora per uscire dalla crisi? Castelnuovo: “Una soluzione universale non esiste. Certamente l’incertezza non aiuta: nell’immediato la pressione fiscale aumenterà o diminuirà? Quanto costeranno la Tasi e l’Imu? Ci saranno incentivi? In questi casi la reazione tipica per gli operatori del settore è aspettare e vedere”. Caggiano: “Assieme ad Efrem abbiamo documentato in uno studio che un aumento imprevisto del livello di incertezza nel sistema economico può portare a incremento del tasso di disoccupazione, in particolare durante fasi economiche recessive”. Ma in Italia ci sono anche altri problemi: “Le indubbie capacità di crescita sono al momento frenate da fattori strutturali, a cominciare dal mercato da lavoro e dall’assenza di concorrenza in vari settori dell’economia. Riforme difficili da fare, perché non hanno ritorno a breve, ma difficilmente potranno essere ancora rimandate”.

Daniele Mont D’Arpizio