La mafia sotterranea che strangola l'economia italiana

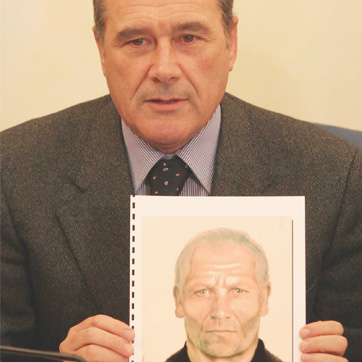

Pietro Grasso nel 2005 mostra l'identikit di Bernardo Provenzano, ricostruito sulla base delle notizie ricevute da alcuni informatori. Il boss venne arrestato nel 2006 dopo una latitanza durata quarantatre anni. Foto: Reuters/Daniele Buffa

Alla parola “mafia” viene naturale associare malviventi siciliani che mettono bombe sulle auto o intenti a sciogliere nell’acido i figli dei pentiti. In realtà questa è solo una delle varie facce di un’organizzazione criminale che da decenni affligge l’Italia. La mafia esiste dove ci sono interessi economici, dove emerge la possibilità di facili guadagni, e le stragi e gli omicidi, spesso mascherati da una retorica ideologia dell’onore ad ogni costo, sono in realtà la semplice conseguenza del desiderio di arricchimento che muove l’organizzazione. La mafia non si sente vincolata dai confini che siamo soliti attribuirle ma, come una palma che si adatta ai climi meno congeniali, si arrampica lungo la penisola mettendo radici anche nel Veneto.

Qui non esplodono bombe, non ci sono pistole e a parte durante il dominio di Felice Maniero la mafia è invisibile e sotterranea, ma non per questo meno pericolosa. È la mafia dei colletti bianchi, di quelli che conoscono la legge e che hanno studiato all’estero. Sono i mafiosi che non frequentano la piazza del paesino di provincia, ma la meno compromettente piazza Affari di Milano, assieme a tanti altri onesti imprenditori. Un passaggio che facilita il contatto con la zona grigia dei “furbetti”, di quelli che “tanto una fattura in meno non muore nessuno”; o di chi è alla disperata ricerca di soldi per rifinanziare attività colpite dalla crisi o mitigare le conseguenze di errori imprenditoriali. E ha un duplice effetto: alimentare la diffusione dell’illegalità e favorire gli investimenti della mafia.

“Soldi sporchi. Quando le mafie inquinano l'economia” è infatti uno dei titoli della tre giorni di convegni sul tema della legalità, appena conclusasi. Se i mafiosi compilassero una regolare dichiarazione dei redditi, sarebbe emerso subito quello che Pietro Grasso, il magistrato antimafia ospite dell’incontro, ha rilevato nel suo libro “Soldi sporchi”: “Secondo il Fondo monetario internazionale il riciclaggio muove almeno il 5 per cento del Pil del pianeta. In Italia, Bankitalia ha stimato che le mafie muovano con il denaro sporco almeno il doppio. A conti fatti si tratta di 150 miliardi di euro, come dire 4.750 euro al secondo. Se il riciclaggio fosse una holding, sarebbe la prima azienda italiana. Si tratta di cifre impressionanti capaci di sovvertire le regole del libero mercato, di inquinare l'economia di un Paese e di attentare alla stessa tenuta del sistema.”

È la mafia dei prestanome, dei soldi sporchi di sangue che vengono usati per investimenti azionari, dei paradisi fiscali così difficilmente rintracciabili ed è anche la mafia degli evasori, di quelli che comunemente vengono chiamati furbi e che in realtà, dice Grasso, “vanno chiamati come meritano e cioè corruttori o corrotti, estortori, usurai, non di certo furbi.”

A questo punto ci si può chiedere se la situazione in Veneto sia davvero così drammatica, visto che la crisi lascia un nervo scoperto nel corpo del mercato e delle aziende, ed è proprio lì che si è più esposti alle lusinghe della mafia dei colletti bianchi. Con la recessione economica di questi ultimi anni, la mafia ha nuove risorse, e il Veneto non è certo un’isola felice: “È un dato di fatto che chi ha danaro – avverte Grasso – chi ha liquidità prova ad infiltrare denaro sporco nel tessuto sano dell'economia. E da questo punto di vista il Nord ed anche il Veneto sono in pericolo”.

La soluzione può essere solo quella di una revisione culturale, per combattere questo mondo che dà la precedenza al successo personale piuttosto che alla moralità. E ogni tanto vengono fatti passi in avanti, come nel caso delle due bambine di 11 e 13 anni che hanno convinto la madre, moglie e connivente di un potente mafioso, a denunciare il marito, perché loro a scuola venivano ghettizzate avendo due genitori in galera. Quindi quello che anni prima era un punto d’onore, diventava per i bambini qualcosa da disprezzare con tutta la loro forza: una rivoluzione culturale vera e propria. Prima delle leggi è necessario cambiare il sistema di pensiero. Si dice che ognuno di noi abbia una linea che sa di non dover superare. La supera una volta e non succede nulla. La supera di nuovo, e ancora, fino a quando non si gira e quella linea è sparita. “Le regole vanno rispettate, sempre!”, dice Grasso. Purtroppo il pizzo è solo la punta dell’iceberg. “Ci sono imprese che si rendono disponibili al sistema imprenditoriale mafioso, dando la possibilità di riciclare il denaro o facendo i capofila per le cordate per l’aggiudicazione degli appalti gestendoli quindi dall’interno.” E, ancora prima, ci sono quelle che assumono in nero, che non si adeguano alle nuove norme sulla sicurezza, che falsano leggermente i bilanci. Anche questo significa superare la linea. Alla fine Grasso si rivolge ai giovani presenti in sala: “I giovani possono ancora coltivare la speranza che le loro idee, i loro sogni, i loro desideri si possano realizzare. E questa è quella spinta che potrà veramente cambiare il mondo e dare un futuro migliore.”

Anna Cortelazzo