Il patto sovrano tra politica e grandi imprese

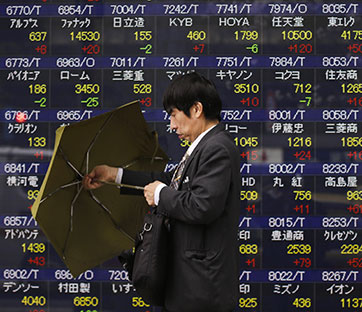

Foto: Reuters/Issei kato

“Per diventare un vero economista, hai bisogno di una gran quantità di letture – di storia, sociologia, scienze politiche e altre discipline – che di fatto non sono mai richieste a uno studente nella sua carriera universitaria”. Vengono in mente queste parole dell'economista Dani Rodrick, contenute in un'intervista alla World Economics Association, nel leggere Il potere dei giganti, di Colin Crouch. Crouch è studioso di sociologia e sociologia economica, relazioni industriali, politica e governance. “Non è un economista”, direbbero i fan della scuola economica imperante, quella che non fa leggere ai suoi studenti i libri di storia. Quale posizione migliore per spiegare “perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo”? Questo è infatti l'intento dichiarato del suo libro sin dal sottotitolo; e questo è il grande mistero della Grande Recessione e delle sue (mancate) conseguenze culturali e politiche. Il modello del neoliberismo è naufragato nel crollo finanziario del 2008-2009 e in tutto quel che ne è seguito; eppure non è morto, anzi è vivissimo e vegeto, e dunque ci troviamo a dover spiegare la sua “strana morte mancata”, scrive Crouch parafrasando il titolo di un saggio di George Dangerfield su La strana morte dell'Inghilterra liberale degli anni '30.

Per capire perché il neoliberismo non è morto, occorre capire e spiegare come viveva e vive, uscendo da modellini econometrici con i quali ci si garantisce la carriera universitaria, e entrando nelle dinamiche della realtà. Indagare il neoliberismo “reale”, che si allontana dal mercato almeno tanto quanto il socialismo reale brezneviano si allontanava dagli ideali di futura umanità dell'immaginario comunista. Nel farlo, Crouch dà subito la chiave interpretativa che porterà poi alla soluzione dell'enigma: è sbagliato contrapporre stato e mercato, potere politico e sfera economica privata, e limitarsi a vedere nell'oscillazione tra queste due scelte quel che è successo e quel che può succedere al sistema in cui viviamo. Chi fa questo confonde il mercato con le grandi imprese, che invece sono continuamente e sempre più potentemente tentate dall'ammazzare il mercato (la competizione) per aumentare il proprio potere, e nel far ciò trovano un formidabile alleato nell'altro potere, quello statuale. Invece della contrapposizione tra potere politico e potere economico, narrata dall'ideologia del neoliberismo, c'è dunque un “confortevole adattamento” tra stato, mercato e grandi imprese: un adattamento sempre più forte che spiega sia gli anni ruggenti del neoliberismo che quelli attuali, nel quale il neoliberismo sopravvive al suo fallimento.

Insomma, per capire cosa succede nella politica e nell’economia la cosa migliore è osservare e seguire gli interessi economici delle grandi imprese, sempre più gigantesche e transnazionali, e i loro patti (o la loro azione congiunta) con il potere politico. Per dimostrare questa tesi, Crouch dà un ampio spazio a quel che è successo nella dottrina dell'antitrust. Dove la scuola di Chicago – più nota al mondo per il monetarismo dei suoi boys e le ricette di privatizzazione e riduzione del ruolo pubblico – ha segnato una svolta radicale, spostando il focus dalla tutela della concorrenza al concetto di “benessere del consumatore” - e dunque ribaltando senso e funzioni dell'intervento antitrust proprio nella patria in cui la legislazione antimonopolistica è nata. Tagliare le unghie ai giganti può non essere conveniente, dice questa dottrina, se quel che fanno i giganti alla fin fine massimizza il benessere collettivo; ma anche aumentare i profitti dei giganti stessi aumenta il benessere collettivo, prosegue il ragionamento Chicago-style; e alla fin fine il costo dell'intervento di quei pasticcioni di politici, regolatori e istituzioni pubbliche potrebbe comunque essere maggiore del costo dei trust. Ecco dunque che – con ragionamenti che qui abbiamo banalizzato, ma neanche tanto – si finisce per giustificare e approvare sempre e comunque quel che le grandi imprese (e non: il mercato) fanno.

Ma se così stanno le cose, costa succede quando il castello crolla, quando implode quel sistema del tutto de-regolamentato che si è retto sulla “poderosa alleanza” tra stato e grandi imprese? Niente, se quel patto non si rompe i due soggetti protagonisti – alias, il potere – troveranno il modo di salvare la pelle.

Ma la storia non finisce qui. L'intreccio politica/imprese, e il patto tra giganti malati, non conduce Crouch a conclusioni pessimistiche. La società esiste, e cerca sue strade di espressione dopo aver trovato chiuse le vie del mercato, bloccato dai trust, e quelle della politica (per i canali delle istituzioni rappresentative). Le vie della società civile e della partecipazione dal basso sono tante, e spesso intrecciano politica ed economia, voto col portafogli e urne, interessi e valori. La stessa responsabilità sociale delle imprese, se non diventa una carta patinata per avvolgere i vecchi prodotti, ne è un segnale: a volte può essere più efficace un'azione di opinione pubblica diretta contro una multinazionale, che puntare su un governo che la obblighi a comportarsi meglio. Senza indulgere in fideismi eccessivi, Crouch vede nell'introduzione di una quarta forza – la società civile – la possibilità di rompere il gioco a tre (tra Stato, mercato, grande impresa) che ci ha portato nella condizione in cui siamo.

Roberta Carlini

Colin Crouch è uno dei relatori al Festival Economia di Trento, dedicato quest’anno al tema “Sovranità in conflitto”. La sua lezione, intitolata “Chi controlla i giganti”, si terrà il 1 giugno alle 11.30.