Amnesia infantile: maturiamo ricordi, ma non riusciamo a recuperarli

Si dice che il ricordo sia un modo per vivere due volte, ma se le cose stanno così per quanto riguarda la nostra infanzia, indicativamente fino ai due/tre anni, abbiamo una sola occasione, perché di quel lasso di vita non ricordiamo proprio nulla. Se la memoria è ciò che ci ancora alla nostra identità, com’è possibile che proprio i primissimi anni, spesso molto intensi, ci siano preclusi? Questo vuoto di memoria ha un nome: amnesia infantile, una sorta di blackout della memoria autobiografica che avvolge i primi anni di vita. È un enigma che ci riguarda da vicino, e che la scienza solo di recente ha iniziato a esplorare.

La teoria precedente

Fino a qualche anno fa, si pensava che la causa dell’amnesia fosse lo sviluppo neurologico: il cervello dei bambini, troppo immaturo, semplicemente non sarebbe stato in grado di registrare ricordi autobiografici in modo stabile. Ora, però, uno studio pubblicato a marzo su Science rimette tutto in discussione, anche per quanto riguarda gli esseri umani (esperimenti precedenti effettuati sui topi erano già in linea con questo filone). La ricerca sui meccanismi neurali alla base dell’amnesia infantile suggerisce infatti che i neonati e i bambini possano effettivamente formare ricordi, ma che poi non siano più in grado di recuperarli.

Il passato, insomma, potrebbe non essere perduto, ma solo sepolto in profondità.

L’uso della risonanza magnetica funzionale

Non è così facile studiare l’amnesia infantile, perché i bambini fino a una certa età non sanno parlare: come fanno a dire a chi fa i test se hanno dei ricordi episodici, cioè, per definizione, quelli che possono essere descritti ad altre persone?

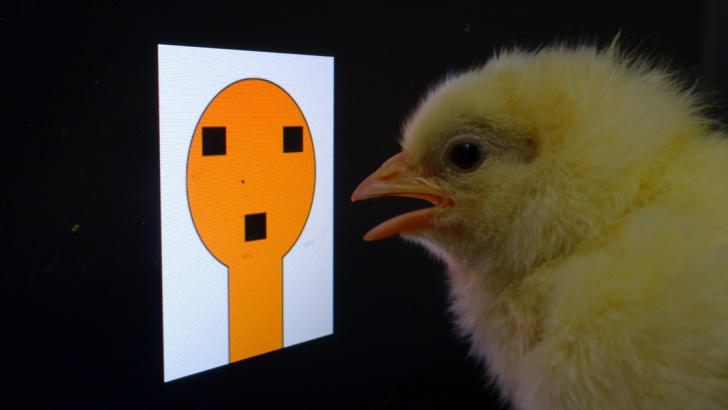

Per questo tipo di studi vengono utilizzate quindi le immagini: i ricercatori, guidati da neuroscienziati dell’università di Yale, hanno testato 26 bambini tra i 4 e i 25 mesi, inserendoli in uno scanner per la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e hanno mostrato loro delle immagini proiettate su uno schermo davanti a loro.

Nei dati sono stati inclusi solo i segmenti temporali in cui il bambino era vigile e fissava lo schermo senza muovere troppo la testa, e per favorire l’attenzione, piuttosto scarsa a quell’età, le immagini proiettate erano colorate e ad alto contrasto, scelte proprio per aumentare il coinvolgimento visivo.

Come è stato svolto l’esperimento

Ma cosa ci può dire sulla memoria il modo in cui un neonato guarda un’immagine? In questo tipo di test si registra l’attività cerebrale mentre la persona fissa una serie di stimoli. I ricercatori hanno mostrato loro alcune immagini — volti, oggetti, paesaggi — per pochissimi secondi e dopo circa un minuto (durante il quale venivano presentati stimoli diversi), i bambini vedevano di nuovo una di quelle immagini, affiancata a una nuova dello stesso tipo che invece non avevano mai visto.

Questa tecnica si chiama visual paired comparison, ed è uno dei metodi più affidabili per studiare la memoria nei neonati. L’idea è semplice: se un bambino guarda più a lungo l’immagine già vista, significa che la ricorda. Questo comportamento, chiamato preferenza per la familiarità, è collegato a forme precoci di memoria cosciente ed è noto per coinvolgere l’ippocampo.

Nel frattempo, quindi, i ricercatori osservavano con la risonanza magnetica cosa succedeva nell’ippocampo, e in particolare hanno confrontato l’attività cerebrale durante la visione di immagini che poi sono state riconosciute rispetto a quelle che sono state dimenticate.

I bambini codificano ricordi, ma dipende dall’età

I risultati dello studio mostrano che, a partire dal primo anno di vita circa, l’ippocampo dei bambini comincia a “lavorare”: quando un’immagine vista per la prima volta veniva ricordata, come indicava il fatto che il bambino la guardava più a lungo durante il test, i ricercatori avevano osservato, già al momento della prima visione, un’attività più intensa nell’ippocampo. Questo fenomeno è noto come effetto di memoria successiva (subsequent memory effect) e significa che il cervello, in quel momento, stava registrando quell’informazione come qualcosa da ricordare. Inoltre più era intensa l’attività dell’ippocampo mentre il bambino guardava l’immagine per la prima volta, più a lungo l’avrebbe guardata alla sua seconda apparizione, il che avvalora l’idea che l’ippocampo sia coinvolto nella formazione dei ricordi.

Dopo i 12 mesi, insomma, il cervello mostra la capacità di codificare esperienze individuali, e questo suggerisce che l’amnesia infantile non dipenda da un’incapacità di formare ricordi, ma da altri fattori.

Nei bambini più piccoli, tra i 4 e i 9 mesi, questo effetto invece era molto più blando, perché come vedremo a quell’età si attiva un meccanismo meno articolato: il cervello rispondeva comunque agli stimoli visivi e l’attenzione allo schermo era sufficiente secondo i criteri della ricerca, ma non si vedeva l’attivazione nell’ippocampo tipica della memorizzazione episodica: mancava insomma quella scintilla che segnala la formazione di un ricordo.

E allora perché nessuno ricorda la propria infanzia?

Per molto tempo si è pensato che l’amnesia infantile dipendesse dal fatto che il cervello dei bambini piccoli non fosse in grado di registrare i ricordi: se non si scrive nulla, ovviamente non si può recuperare nulla. Questo studio, però, suggerisce una visione diversa. L’ippocampo, intorno all’anno di età, è già in grado di codificare esperienze uniche, anche immagini viste una sola volta, quindi il problema non sembra essere la registrazione, ma quello che succede dopo.

Probabilmente qualcosa va storto nella fase successiva alla codifica, quella che in neuroscienze si chiama post-encoding. Può trattarsi di un consolidamento instabile o semplicemente di un meccanismo che rende i ricordi inaccessibili, pur essendo stati effettivamente formati, può succedere per ragioni biologiche (la riorganizzazione delle sinapsi, lo sviluppo di nuove connessioni), oppure psicologiche. In altre parole, non è un problema di memoria assente, quanto di memoria irrecuperabile: è come avere un hard disk pieno di file in una cartella cifrata, ma senza la password.

Questa ipotesi, come accennavamo, è coerente anche con alcuni esperimenti fatti su roditori: quando un topo impara qualcosa da cucciolo — per esempio come uscire da un labirinto — e poi da adulto sembra averlo dimenticato, i neuroscienziati possono riattivare artificialmente quei ricordi stimolando le cellule nervose giuste. Le informazioni, insomma, non erano scomparse: erano solo finite in un cassetto chiuso a chiave, ma questa volta i ricercatori avevano quella chiave.

Come funziona l’ippocampo

A rendere il quadro più chiaro c’è anche la struttura dell’ippocampo, perché non tutte le sue parti maturano nello stesso momento: esiste un circuito più semplice, detto percorso monosinaptico, già attivo nei primi mesi di vita, che ci aiuta a riconoscere regolarità e associazioni semplici (un neonato, per esempio, può ricordare che se piange arriva il latte), mentre per memorizzare eventi specifici, per legare dettagli, luoghi, persone e momenti — cioè per costruire memorie episodiche — serve un circuito molto più complesso, chiamato percorso trisinaptico, che comincia a funzionare davvero solo intorno ai 12 mesi.

Lo studio dimostra quindi che l’amnesia infantile non può essere spiegata semplicemente dicendo che non ci ricordiamo nulla perché non registriamo gli eventi, perché dal secondo anno di vita in poi possiamo farlo: il cervello registra, solo che quei ricordi diventano inaccessibili, e il motivo, per ora, resta uno dei grandi misteri della memoria umana.

Nuovi filoni di ricerca

I ricercatori hanno scoperto che la memoria è molto più precoce e sofisticata di quanto si pensasse: il cervello dei bambini piccoli è un sistema in rapido sviluppo, che impara e registra, anche se poi non saranno più in grado di accedere a quei ricordi.

Questa scoperta apre scenari nuovi: se il problema dell’amnesia infantile è un problema di accesso alle memorie, potremmo (almeno in teoria) trovare modi per recuperare quelle tracce, magari usando stimoli sensoriali forti o delle tecnologie avanzate. Ovviamente siamo ancora molto lontani da tutto questo, ma il seme è stato piantato.

Gli autori propongono anche l’utilizzo di studi longitudinali, cioè ricerche che osservano un gruppo di persone nel tempo, raccogliendo dati in diversi momenti, in modo da indagare come le capacità mnestiche si sviluppano durante la crescita, e propongono di analizzare anche le variabili individuali (attenzione, status socioeconomico, relazioni con i caregiver) che potrebbero influenzare lo sviluppo della memoria. Così forse un giorno sapremo quando (e se) spariscono i nostri ricordi infantili e soprattutto perché.