Ecosostenibilità e rigenerazione urbana

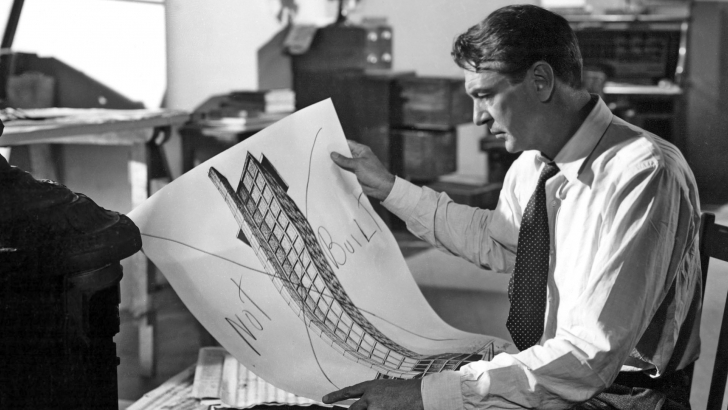

Il quartiere Bo01 di Malmö. Foto: RhineBlaze

Padova prende lezioni dai modelli francesi, scandinavi e tedeschi, nello spirito di cooperazione richiesto dall’Unione europea e ribadito nella dichiarazione di Toledo, che fa chiaro riferimento all’impegno dell’Europa per una riqualificazione urbana integrata. Eppure, da una discussione stimolata in questi giorni dall’Ordine degli architetti di Padova emerge la marginalità del problema urbano, soprattutto in campo finanziario, nelle priorità della Ue. Un settore, quello urbano, che richiede interventi pressanti in chiave ecosostenibile, sull’esempio di città come Malmö, Friburgo, Helsinki, Copenaghen, ma che ha anche bisogno, e a priori, di una discussione mirata all’ordinamento di una normativa confusa e di un guazzabuglio di competenze. Perché la questione della rigenerazione urbana sostenibile non si limita all’intervento puntuale e concluso, ma si ripercuote sul territorio circostante, grazie a una visione strategica che coinvolge contemporaneamente la città e l’hinterland metropolitano e rurale.

Il questo contesto, lo sviluppo urbano sostenibile abbraccia contemporaneamente le dimensioni economica, sociale e ambientale. È da Friburgo, città caratterizzata fin dagli anni Ottanta da un notevole sostegno alla promozione del risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, che arriva la lezione più importante sotto il profilo ambientale. Nel suo quartiere di Vauban, frutto di un progetto di riconversione di un’ex area militare, è stata infatti realizzata una Solarsiedlung sperimentale: le abitazioni e il lungo edificio per uffici e attività commerciali producono più energia di quella consumata. A Helsinki, invece, la sostenibilità ambientale passa attraverso l’elaborazione molto puntuale di normative e indicatori di supporto alla progettazione: sono gli eco-criteri Pimwag che definiscono i requisiti minimi richiesti e i criteri prestazionali per ottenere punteggi di “merito ambientale”.

Il riscatto urbano di Helsinki, come quello di Copenaghen e Malmö, nasce dalla crisi economica dei primi anni Novanta, quando, alla caduta del muro di Berlino e con l’affermarsi di nuove relazioni economiche con l’Europa dell’est, diventarono obsolete molte delle attività industriali che occupavano ampi spazi della città. Attraverso la stretta collaborazione fra governi nazionali e amministrazioni cittadine si è avviata una politica di rilevanti investimenti pubblici nello sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti pubblici, che connettono le diverse parti della città recuperata, ma anche attraverso la costruzione di eco-quartieri, come Eco-Vikki, caratterizzati da una forte integrazione fra funzioni residenziali, produttive, e servizi.

Il rinnovamento della città diventa quindi il motore che trascina fuori dall’empasse: il recupero delle aree dismesse, come nel caso dei cantieri navali e dei porti di Nantes e Copenaghen, trasforma il vuoto urbano in luogo di nuove funzioni e servizi, di un nuovo modo di abitare, lavorare, partecipare. Il coinvolgimento, l’informazione e l’attivazione di processi partecipativi nelle diverse fasi del progetto di rinnovamento sono infatti elementi comuni nei casi europei eccellenti, dal forum Vauban a Friburgo, alla progettazione partecipata nel quartiere Bo01 di Malmö; fino a Copenaghen, dove gli abitanti del quartiere di Ørestad hanno deciso anche come posizionare gli arredi urbani negli spazi pubblici.

Sono situazioni abitative, quelle dei quartieri-modello europei, che rispecchiano tutti gli ideali di equità sociale, resa possibile anche dalla presenza obbligatoria di quote minime, generalmente oscillanti fra il 25% e il 50%, di alloggi affittati a canone sociale o calmierato. L’accento è posto sulla mixité sociale, sulla compresenza di funzioni residenziali, lavorative e di servizio, e sulla varietà architettonica. Superando l’ormai obsoleta teoria dello zoning monofunzionale. È una mixité che in Francia diventa un imperativo necessario dopo le rivolte nelle banlieue del 2005; l’inclusione sociale si fa oggetto di interventi prioritari soprattutto in zone riconosciute “sensibili” per alti livelli di disoccupazione, analfabetismo e povertà.

Ed è un quadro legislativo su esempio di quello francese, che si muove su di un orizzonte decennale, che l’Ordine degli architetti di Padova auspica al fine di definire le competenze dei diversi organi istituzionali e i rapporti di collaborazione che devono intercorrere tra settori dell’amministrazione pubblica. Se fino a qualche tempo fa erano CIPE e Cer gli organi di riferimento, le competenze del Cipe sono state poi trasferite al CIPU, coordinato dal Ministero per la coesione territoriale, però scomparso col governo attuale; mentre il Cer è stato sciolto: una situazione sconfortante ulteriormente complicata dall’intrecciarsi di normative nazionali e regionali. E ancor più desolante appare la nostra situazione se confrontata con l’esempio eccellente di Copenaghen e Malmö che, separate solo dallo stretto di Øresund ma appartenenti a due nazioni diverse, sono riuscite a pianificare una trasformazione complessiva di tutta la regione gravitante in quell’area, con l’obiettivo di creare un polo per il Nord Europa per affari, trasporti ricerca ed educazione (il piano prevedeva anche l’ampliamento dell’aeroporto Kastrup e il collegamento ferroviario e stradale fra le due città attraverso il più lungo ponte sospeso con cavi d’Europa).

Giorno dopo giorno la direzione segnata da questi modelli sta diventando una necessità inderogabile e, in questo contesto, le lezioni europee rappresentano un semplice indirizzo verso obiettivi di eccellenza. Neanche a dirlo, noi per ora puntiamo alla sufficienza.

Chiara Mezzalira