Tra cinema e storia: Alan Turing a 70 anni dalla morte

Credits: Photo12/7e Art/Black Bear Pictures/contrasto

Sono passati 70 anni dalla morte di Alan Turing, matematico e informatico britannico, conosciuto per il suo contributo fondamentale durante la Seconda guerra mondiale per aver decifrato il codice Enigma, usato dai tedeschi per coordinare le operazioni militari e soprattutto per bombardare gli u-boot che avrebbero dovuto portare viveri ai britannici. Quella di Turing e colleghi è stata un'impresa che ha aiutato gli Alleati a vincere la guerra, e gli storici hanno stimato che aver decifrato Enigma abbia risparmiato più di due anni di combattimenti e salvato più di 14 milioni di vite.

A quella parte della storia di Alan Turing è stato dedicato anche un film, The Imitation Game diretto da Morten Tyldum, a sua volta tratto dalla biografia di Turing scritta da Andrew Hodges. Quando la realtà storica viene trasmessa attraverso il prisma del cinema, non sempre viene fatto un lavoro accurato, perché a volte la correttezza delle informazioni viene sacrificata sull’altare della sceneggiatura, che si avvale di meccanismi a volte un po’ artificiosi che hanno lo scopo di tenere lo spettatore incollato sulla sedia. Non è il caso di questo film, come conferma Marco Mondini, docente di storia contemporanea, durante la nostra intervista.

Servizio di Anna Cortelazzo, riprese e montaggio di Barbara Paknazar

The imitation game porta sul grande schermo una delle figure più enigmatiche e rivoluzionarie del XX secolo, che nonostante i successi conseguiti ha subito una condanna per omosessualità, morendo suicida pochi anni dopo.

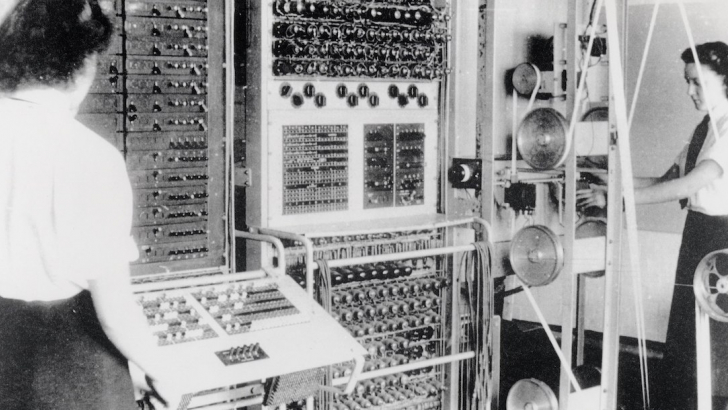

La storia si snoda durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale, quando Turing viene reclutato dal governo britannico per unirsi a un gruppo di criptoanalisti a Bletchley Park per decifrare i messaggi criptati generati da Enigma, uno strumento che forniva ai nazisti un grosso vantaggio strategico nei conflitti militari, soprattutto navali nel caso del Regno Unito.

Interpretato magistralmente da Benedict Cumberbatch, Alan Turing è ritratto come un personaggio complesso e brillante, ma anche profondamente umano. Il film esplora non solo il suo acume matematico e le sue innovazioni nel campo della computazione, ma anche le sue difficoltà personali, comprese le sfide sociali e legali legate alla sua omosessualità, in un'epoca in cui era considerata ancora un crimine.

“The imitation game – chiarisce Mondini – è un raro esempio di film storico accuratamente ricostruito. Normalmente i film storici tendono a essere più epici degli eventi reali da cui sono tratti, si tende a sostituire i personaggi perché bisogna concedere qualcosa al gusto dello spettatore contemporaneo, che non sempre ha troppa voglia di sentirsi raccontare contenuti storici, inserendo per esempio donne protagoniste dove non c'erano. The imitation game sfugge per quanto possibile a queste dinamiche e restituisce i personaggi, il contesto, e anche quel clima di ansiosa aspettativa, quasi di tragedia, che caratterizzò la lotta disperata dei decrittatori durante la Seconda guerra mondiale”.

Accanto a Turing, il film presenta una serie di personaggi ben descritti narrativamente, tra cui Joan Clarke (interpretata da Keira Knightley), una brillante crittoanalista che partecipava al progetto Enigma. Il team di Bletchley Park è descritto come un gruppo eterogeneo di intellettuali e appassionati, la cui diversità di pensiero e gli approcci non convenzionali si rivelano essenziali per il successo della loro missione. “Bletchley Park – spiega Mondini – era la sede dove lavoravano gli operatori che violarono i codici di Enigma ed era una sorta di avamposto, una sorta di trincea. È vero quello che dicono molti dei protagonisti di del film, cioè che loro erano l'ultima speranza: in quel momento la Gran Bretagna stava perdendo la guerra sui mari, e dopo l'estate del ’40 era l'unica linea di difesa che era rimasta tra la civiltà europea e il dominio del totalitarismo tedesco. Stava perdendo la guerra perché la possibilità di sfamare la sua popolazione dipendeva direttamente dalla possibilità di tenere aperti i commerci marini, e quei commerci marini stavano svanendo per colpa della guerra sottomarina indiscriminata. Violare Enigma quindi era essenziale”.

Eppure, anche quando ci sono riusciti, i britannici non hanno utilizzato tutte le informazioni, perché se i tedeschi avessero capito che lo avevano decrittato avrebbero creato un nuovo codice, e tutto sarebbe stato inutile. Si trattava quindi di sventare solo alcuni attacchi, agendo strategicamente in modo da avere un vantaggio senza destare sospetti. Questo significava avere il potere di decidere chi sarebbe morto e chi sarebbe sopravvissuto: un dilemma etico che nessuno nel gruppo ha vissuto alla leggera, anche se di fatto queste decisioni vennero prese dall’esercito, che in un primo momento aveva assunto un ruolo secondario.

“Bletchley Park – chiarisce infatti Mondini – funzionò perché non si affidava solo alla gerarchia militare né ai classici intellettuali decrittatori. Bletchley Park era un circo di spiriti bizzarri in cui venivano reclutati studiosi e intellettuali ma anche appassionati che provenivano da tantissimi settori differenti: c'erano i matematici come Alan Turing, gli studiosi di papirologia, i linguisti, i giocatori di scacchi… c'erano addirittura degli appassionati di cruciverba! Questo funzionava perché si dava la precedenza al genio piuttosto che all’ordine e alla disciplina. Personaggi come Alan Turing e Joan Clarke, la sua compagna di lavoro che per breve tempo sarebbe stata anche la sua compagna di vita, non sarebbero mai stati reclutati in Germania o in Italia: come si sarebbe potuto dare lavoro a un intellettuale notoriamente omosessuale e a una donna? Come si sarebbe potuto tollerare quell'insieme di spiriti bizzarri in disaccordo su tutto, con simpatie notoriamente molto a sinistra e che avrebbero lavorato volentieri sia per la Gran Bretagna che per gli Stati Uniti?”. Un’altra prova che la rigidità non porta lontano, insomma.

The Imitation Game è stato elogiato per la sua capacità di trasmettere l'urgenza e la tensione di quei giorni cruciali, ma, come molti film storici, si prende alcune libertà narrative per amplificare il dramma e rendere la storia più accessibile al pubblico moderno. Ad esempio, le dinamiche interpersonali e alcuni eventi sono stati romanzati per esigenze cinematografiche, pur mantenendo l'integrità dei fatti principali.

“Turing – spiega Mondini – non era il genio incompreso che lavorava all'interno di un ambiente che non l'avrebbe mai capito, non era il matematico un po' pazzoide che arriva lì per caso auto presentandosi alle gerarchie militari che non lo vorrebbero vedere neanche dipinto e che a un certo punto ottiene il miracolo di poter mettere la sua competenza a servizio della patria. Bletchley Park esisteva dal 1938, e molti di coloro che avrebbero lavorato lì vennero in realtà addestrati prima che la guerra scoppiasse, e gli stessi personaggi del team di Turing in larga parte vennero reclutati il 2 settembre del 1939. Turing non capitò lì per caso”.

“ Non si può mai pretendere che un film sia la narrazione degli eventi. Quello che dobbiamo pretendere, cosa che non succede normalmente quando vengono girati a Hollywood, è che i film restituiscano tendenzialmente la correttezza degli eventi Marco Mondini

Anche l’episodio in cui il protagonista si rivolge direttamente a Churchill è reale, ma romanzato: non era una questione di attrito con le gerarchie militari, ma una più prosaica mancanza di fondi e personale. Un altro aspetto che è stato ignorato è l’immensa fatica di chi lavorava al progetto: tra un boccale di birra e l’altro (episodi atti a mandare avanti gli intrecci amorosi), la sceneggiatura non si preoccupa di rappresentare i ritmi serrati che mettevano a dura prova i dipendenti degli uffici di decrittazione, che lavoravano su turni perché era necessario riportare qualsiasi messaggio, indipendentemente da quando arrivava. “Il risultato – racconta Mondini – è che nell'arco di alcuni mesi dopo l'inizio della guerra Turing e la sua squadra erano sull'orlo dell'esaurimento fisico, e alcuni di loro avevano già passato il limite: serviva più personale e per questo si rivolsero a Churchill, che intervenne raddoppiandolo nell’arco di qualche settimana”.

Un’altra concessione al meccanismo drammatico è la questione dell’omosessualità: “Si tende – spiega Mondini – a descrivere l'omosessualità di Turing come un problema molto più rilevante di quanto non fosse in realtà. Intendiamoci, non che non lo fosse: stiamo parlando di una liberaldemocrazia, ma una liberaldemocrazia in cui essere omosessuali era ancora non solo un peccato, ma un crimine, e solo anni dopo sarebbe stato decriminalizzato. Essere omosessuali era una colpa che andava nascosta. Però c'è una certa esaltazione di questo sentirsi in colpa da parte del geniale matematico e anche una certa esaltazione, esagerata, del tentativo di costruirsi una normalità apparente. Il rapporto con Joan Clarke è più o meno il punto nodale del film, perché bisognava concedere qualcosa al gusto romantico dello spettatore, ma il loro rapporto è romanzato anche nella durata. È grottesco dirlo nel 21esimo secolo, ma un matrimonio di facciata nella società britannica, soprattutto nell'upper class, sarebbe stato perfettamente normale. Eppure Turing non resse la finzione e dopo pochi mesi sciolse il fidanzamento, quindi da questo punto di vista la trama di The imitation Game diverge leggermente dalla realtà”. Forse in un contesto narrativo di questo tipo era più funzionale rimarcare il dramma interiore di Turing piuttosto che il fatto che Clark non ottenne mai il dottorato in matematica nonostante la stima dei suoi docenti, perché a Cambridge all’epoca venivano rilasciati solo agli uomini.

A parte queste comprensibili sbavature, il film è ben riuscito e offre un ritratto avvincente di Alan Turing, intrecciando la storia con il dramma personale e l'eroismo intellettuale, portando alla luce una storia di straordinario genio e coraggio: “Non si può mai pretendere – conclude Mondini – che un film sia la narrazione degli eventi. Quello che dobbiamo pretendere, cosa che non succede normalmente quando vengono girati a Hollywood, è che i film restituiscano tendenzialmente la correttezza degli eventi”.