Un'antologia femminista a fumetti per paesaggi marginali e resistenti

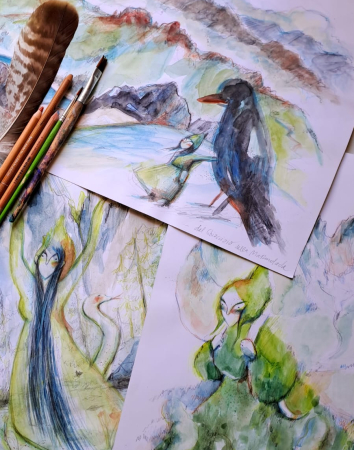

Alcune delle tavole tratte da "Un pranzo per la rana toro" di Elena Mistrello

"Per attivare un processo etico di de-colonizzazione del nostro sguardo e accoglienza dell’altro, che parte dal margine per diffondersi, speriamo, a tutti i luoghi che abitiamo, è utile ricordarsi che: siamo tutte biodiverse!". Sono le ultime parole dell'introduzione e le prime del viaggio proposto da Biodiverse. Geografie femministe di nature post-selvagge, l'antologia a fumetti (BeccoGiallo) che contiene i contributi di quattro autrici, fumettiste e illustratrici per quattro paesaggi marginali e resistenti, luoghi spesso esclusi dalle principali narrazioni sulla biodiversità, ora al centro di altrettante "storie sparpagliate lungo la penisola italiana" raccontate partendo da uno sguardo laterale, inedito.

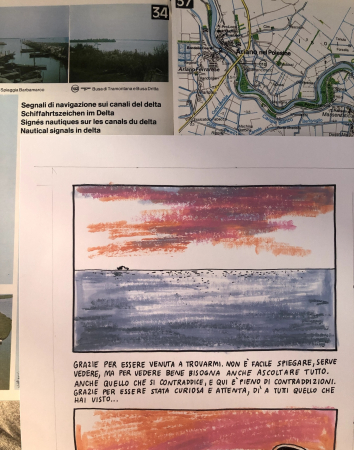

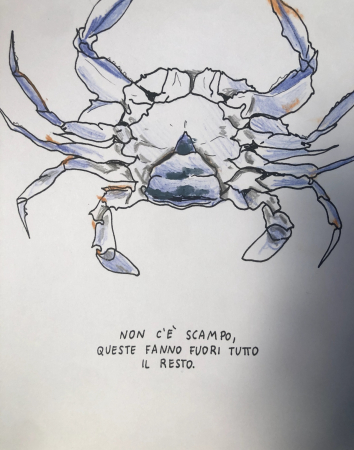

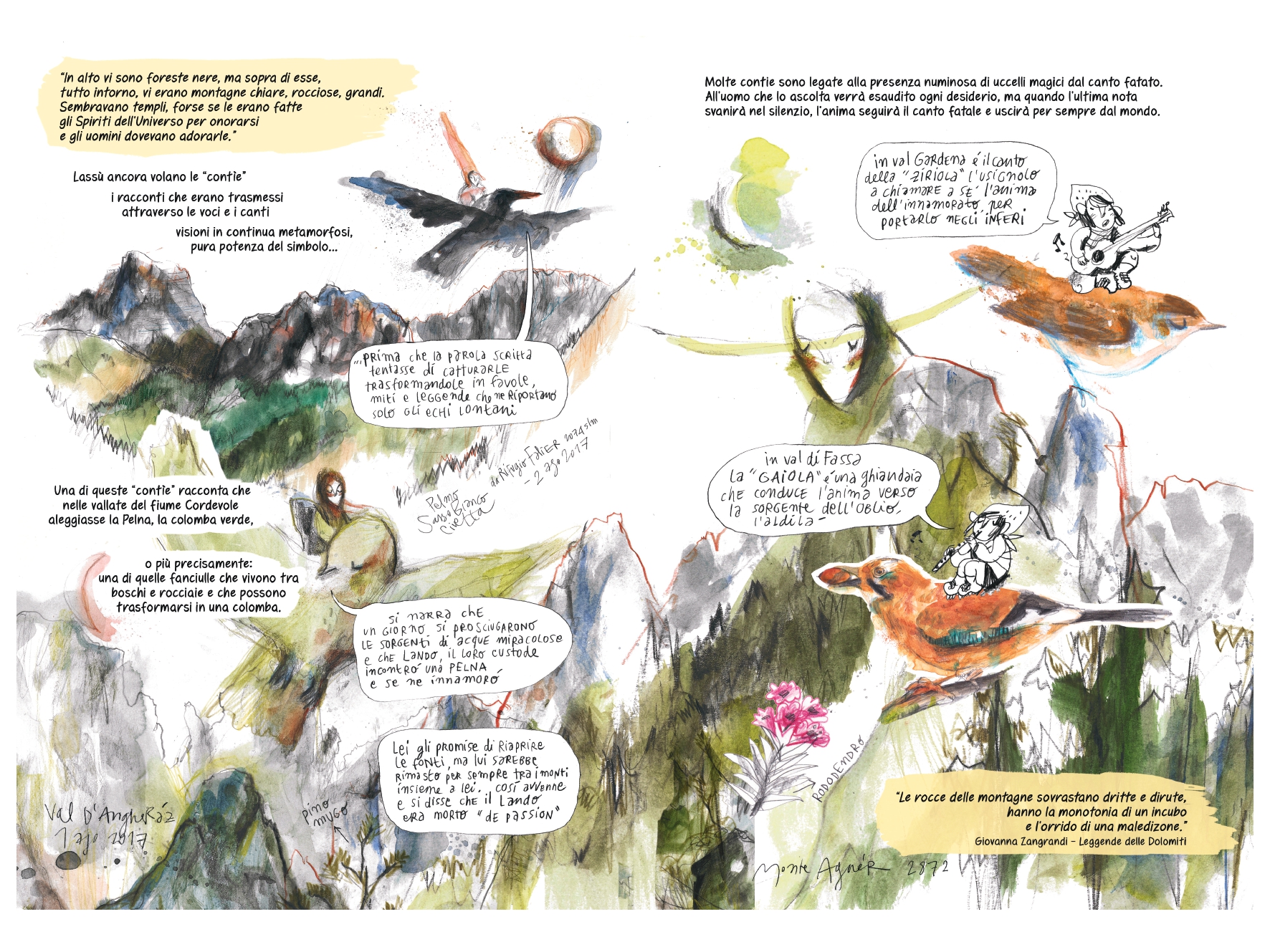

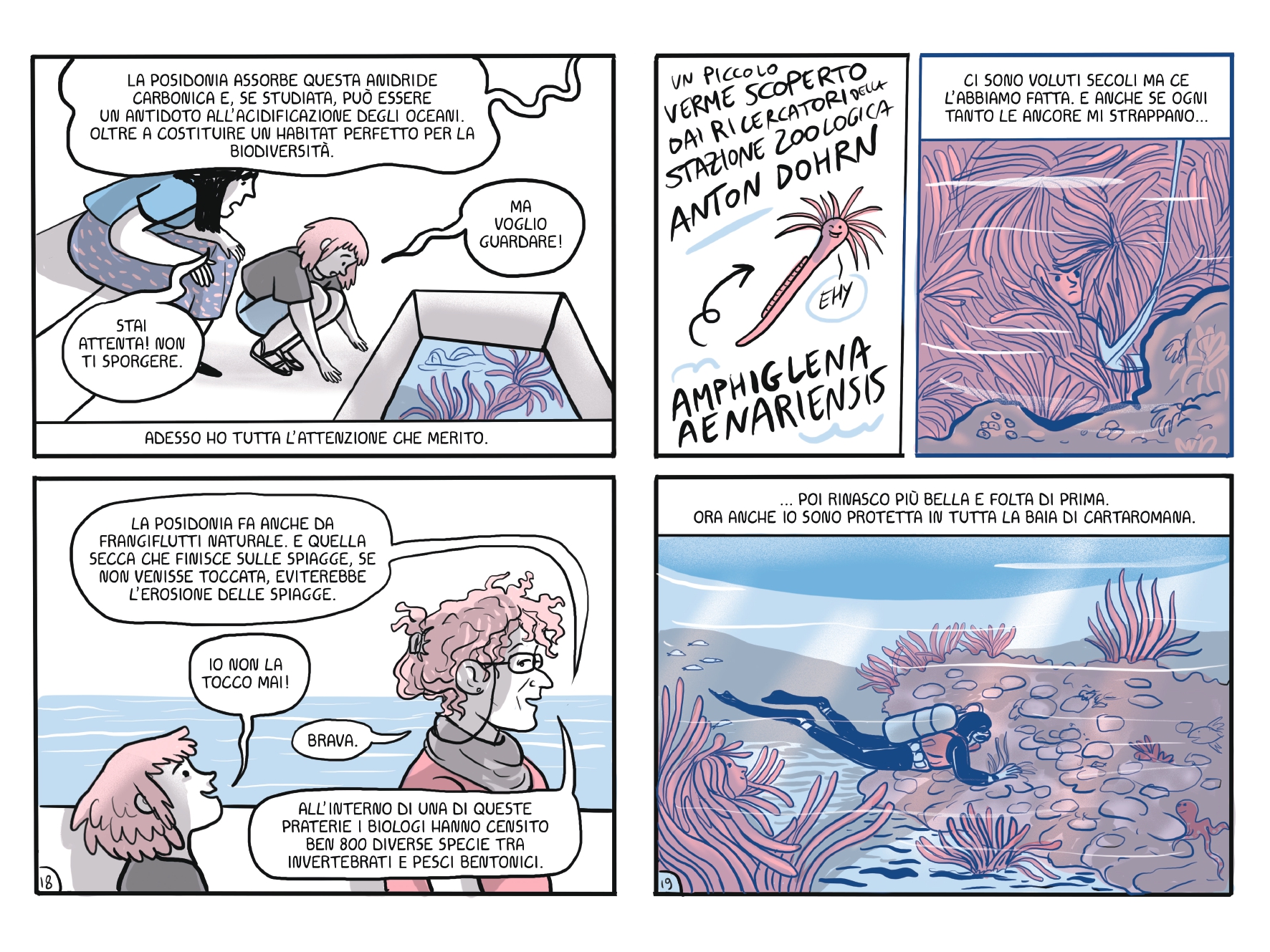

Nelle terre anfibie del Delta del Po Eliana Albertini esplora la natura di un paesaggio vulnerabile e dei suoi abitanti, partendo da una rilettura del ruolo delle cosiddette specie aliene; le Dolomiti di Marina Girardi, tanto care all'autrice stessa, sono raccontate attraverso un repertorio mitologico popolato da affascinanti e antiche creature che trovano posto nei suoi taccuini; Cristina Portolano accompagna lettrici e lettori alla scoperta dei fondali marini di Ischia, abissi che svelano il ruolo degli organismi che, nel tempo, hanno contribuito a preservare il pianeta; infine, nel fumetto di Elena Mistrello, forme di vita spontanee si radunano nelle aree verdi ai margini della tangenziale di Milano, uno spazio interstiziale che custodisce una piccola storia leggendaria legata a una rana toro e al suo "poderoso gracidare".

Riflettendo sul rapporto tra esseri umani e natura, sul valore della coesistenza e sulla necessità di abitare le differenze, le storie personali delle autrici diventano occasioni plurali, accanto e oltre i dati scientifici, sottolineando l'importanza della cura per una narrazione “altra”, non dominante, della biodiversità. Il concetto di "biodiverse" implica un femminile sovraesteso in cui lo spazio si dilata e accoglie tutte e tutti, favorendo un confronto proficuo tra temi scientifici e culturali, sempre strettamente connessi, scegliendo un approccio umanistico e dedicando attenzione alle questioni sociali, etiche, politiche, di genere e di giustizia che, dai contesti della ricerca, non sono mai disgiunte. Dunque, il progetto sposta il punto di vista per fornire una nuova prospettiva, offrendosi come territorio di accoglienza: parlare di biodiversità significa anche parlare di diritti e coesistenze e così, nelle ultime pagine dedicate alla biografie e nella quarta di copertina illustrata, spunta il timo selvatico, lo za'atar, mix di spezie e pianta profondamente legata alle radici e alla cultura della popolazione palestinese: dal 1977 una legge di Israele ne vieta la raccolta e la coltivazione.

Il Delta del Po è protagonista del fumetto "A semo a posto" di Eliana Albertini

"Concentrarsi sui contributi e gli sguardi delle donne nella storia della scienza consente di recuperare e valorizzare quella biodiversità dei saperi, che è così importante anche nella scienza attuale e nel racconto che ne facciamo", spiega Elena Canadelli, docente di Storia della scienza e Museologia naturalistica all’Università di Padova, dove è direttrice scientifica del Museo botanico, e ancora, presidente della Società italiana di storia della scienza, coordinatrice del progetto di digitalizzazione degli erbari e delle collezioni naturalistiche italiane per il National Biodiversity Future Center (NBFC), all'interno del quale è stato realizzato questo progetto editoriale. Le sue riflessioni emergono dall'intervista che chiude il volume, offrendosi come sintesi di un percorso di esplorazione che rintraccia la sua origine nella storia della scienza attraversata dalle donne. "Pensiamo per esempio alla microbiologa statunitense Lynn Margulis (1938-2011), che negli anni Sessanta mise al centro dei suoi studi sull’evoluzione il concetto di simbiosi e cooperazione tra i viventi piuttosto che quello di lotta e competizione all’epoca dominante nella spiegazione neodarwiniana dell’evoluzione. Questo caso dimostra come garantire e incentivare la biodiversità degli sguardi e degli approcci sia un valore fondamentale nell’aprire nuovi scenari e filoni di ricerca nello studio della natura".

Le Dolomiti sono al centro del fumetto "Le ossa della luna" di Marina Girardi

“ La dimensione dell’ecofemminismo mostra con chiarezza le interconnessioni esistenti tra scienza, società, politica e certe letture, anche simboliche, della natura e dell’ambiente. Elena Canadelli

La scienza non è immobile e non può essere considerata come un mondo a sé, al contrario, è motore e guida per la società e le sue evoluzioni: le storie a fumetti, contenute nel libro, “ricostruiscono i legami tra biodiversità e società, tra natura e cultura, sottolineandone la dimensione geografica, storica, sociale e politica. Sono soprattutto nature post-selvagge [...], che non sono vergini e immacolate, in attesa di essere scoperte, conquistate, domate o protette da un intervento umano, spesso maschile, ma sono anzi fieramente sregolate, talvolta esuberanti o inquietanti, sempre intrecciate con il mondo umano", spiegano le curatrici, Margherita Cisani, ricercatrice in geografia, e Giada Peterle, geografa culturale e direttrice del Museo di Geografia dell’ateneo di Padova, già impegnate nel precedente progetto di divulgazione scientifica dedicato ai piccoli lettori e lettrici, realizzato sempre all'interno del National Biodiversity Future Center, primo istituto di ricerca in Italia per la biodiversità.

Una tavola da "La posidonia dell’Aenaria" di Cristina Portolano

"La dimensione dell’ecofemminismo mostra con chiarezza le interconnessioni esistenti tra scienza, società, politica e certe letture, anche simboliche, della natura e dell’ambiente - spiega ancora Canadelli -. Si pensi per esempio a testi di studiose che hanno segnato il dibattito della seconda metà del Novecento come La morte della natura. Donne, ecologia e rivoluzione scientifica (1980) della storica della scienza ed ecofemminista Carolyn Merchant (1936) o Primavera silenziosa (1962) di Rachel Carson (1907-1964), biologa marina considerata una delle iniziatrici del movimento ambientalista. Con i loro lavori Merchant e Carson hanno contribuito rendere la scienza, la natura e l’ambiente delle questioni politiche aperte. Ed è in questo solco che bisogna continuare a lavorare per affrontare le complessità del nostro presente, soprattutto quando si parla di biodiversità".

Marina Girardi è autrice de "Le ossa della luna", il lavoro accoglie creature e leggende legate alla montagna