Quanto è lontano l’ospedale più vicino?

Guardando il bicchiere mezzo pieno, la buona notizia è che più della metà della popolazione mondiale può teoricamente raggiungere una struttura sanitaria con un tragitto di meno di un’ora a piedi. Va ancora meglio se si ha a disposizione un mezzo di trasporto a motore: in questo caso oltre il 90% della popolazione mondiale può raggiungere entro un’ora un luogo per farsi curare. Lo racconta uno studio pubblicato di recente su Nature Medicine in cui un gruppo di ricercatori ha voluto provare a calcolare quanto tempo impiega un qualsiasi abitante del pianeta per raggiungere il più vicino ospedale o presidio medico.

C’è però anche una lettura pessimistica degli stessi dati. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, infatti, sono 646 milioni le persone al mondo che, anche avendo a disposizione un mezzo di trasporto a motore, devono impiegare più di un’ora per raggiungere un luogo di cura. Peggio ancora: se consideriamo i piedi come unico mezzo di trasporto a disposizione, questo numero sale addirittura a oltre 3 miliardi, poco meno della metà della popolazione mondiale. Sono numeri che indicano chiaramente come la distanza da percorrere possa talvolta essere un ostacolo decisivo tra le persone e un presidio sanitario, al punto da rischiare di escludere dalle cure una fetta enorme della popolazione mondiale.

Una mappa, molte mappe

Il lavoro di Weiss e colleghi si basa sull’incrocio delle geolocalizzazioni delle strutture sanitarie da diverse fonti: Google Maps, Open Street Map e alcuni database locali creati da diversi gruppi di ricercatori. Grazie a questo lavoro di costruzione di una sorta di gigantesca mappa degli ospedali, delle infermerie, dei punti di primo soccorso sparsi in tutti i continenti, i ricercatori hanno potuto calcolare il tempo medio di percorrenza necessario per raggiungere la più vicina struttura. E lo hanno fatto prendendo in considerazione due alternative: camminare, l’unica opzione che hanno molte persone ad esempio in paesi o in zone a basso reddito, oppure l’uso di un mezzo di trasporto motorizzato. Infine, hanno calcolato quante persone vivono a 10, 30 e 60 minuti di distanza dalla più vicina, sia andando a piedi, sia con un trasporto.

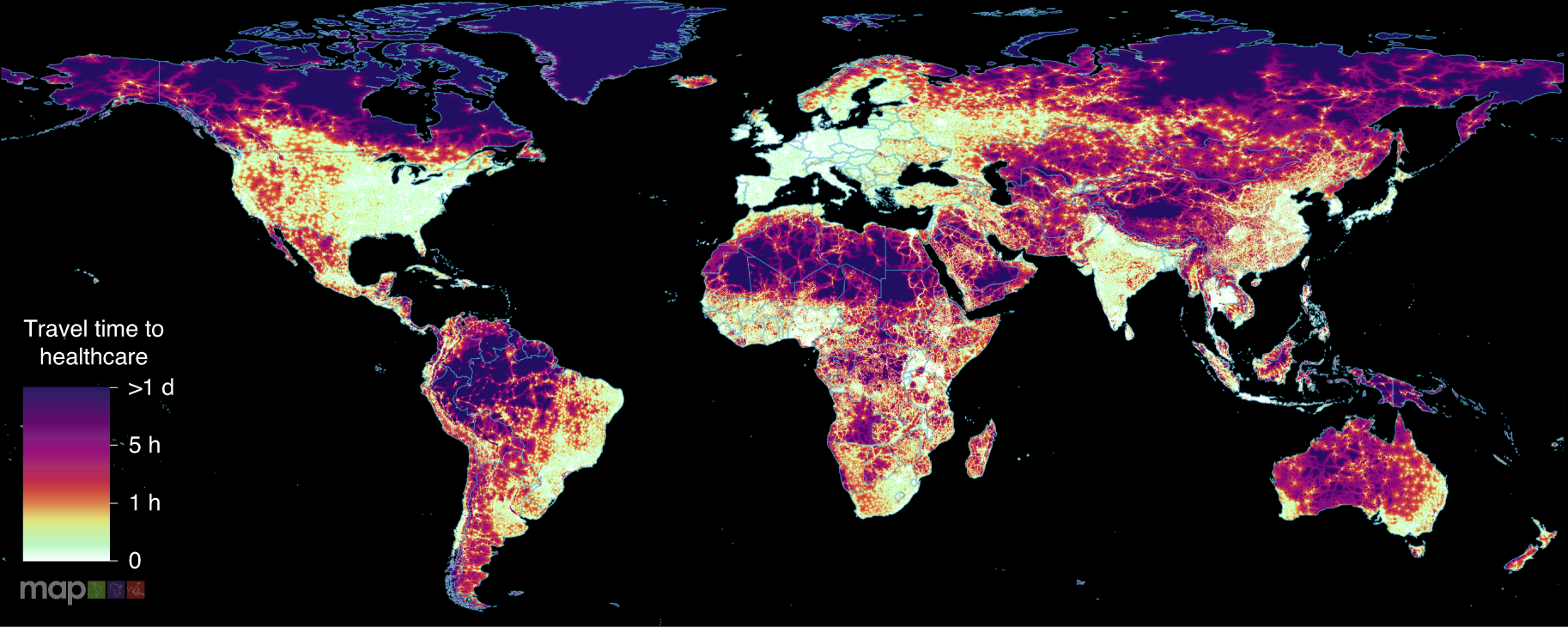

Mappa che mostra il tempo medio necessario per raggiungere la struttura sanitaria più vicina con un mezzo di trasporto a motore.

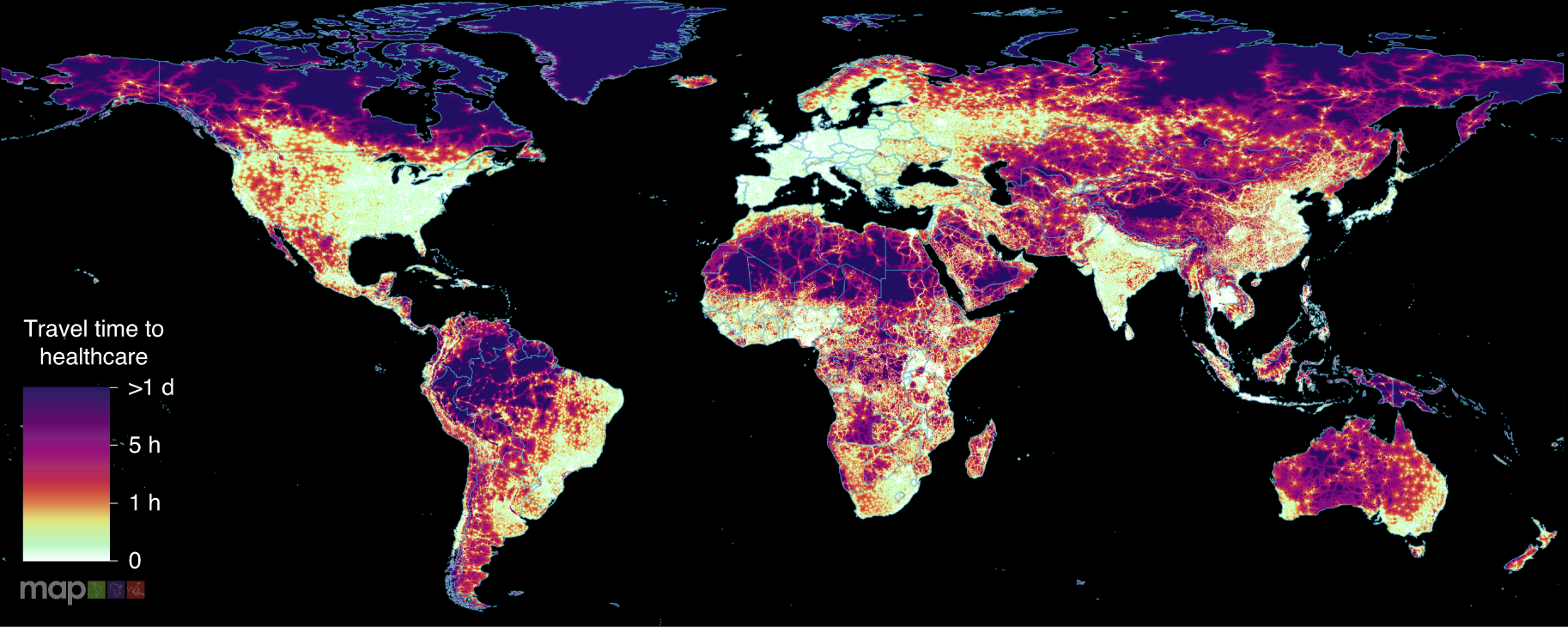

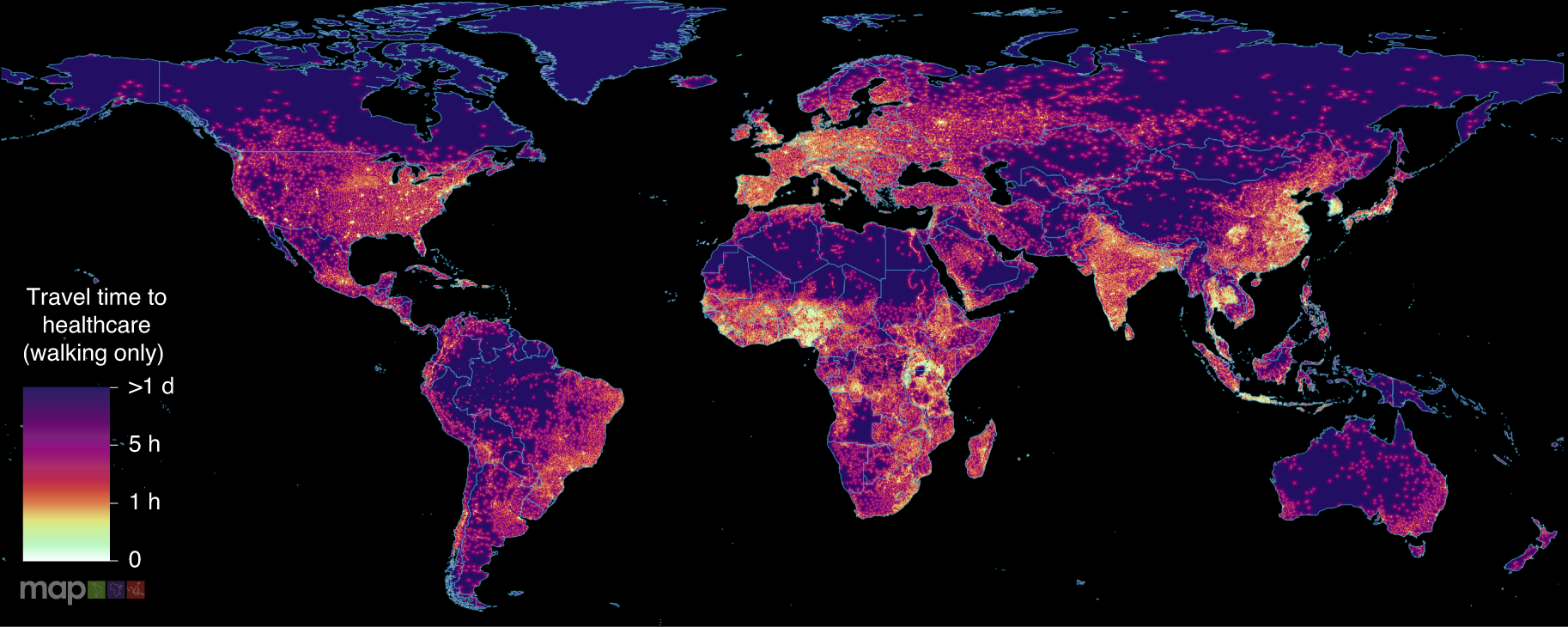

Mappa che mostra il tempo medio necessario per raggiungere la struttura sanitaria più vicina a piedi.

Confrontando le due mappe, sottolineano gli stessi ricercatori, si nota che sono largamente sovrapponibili: sono le stesse aree geografiche a presentare le maggiori distanze dalle strutture sanitarie, indipendentemente dal mezzo considerato. Queste aree coincidono con quelle meno densamente popolate, mentre quelle dai colori più chiari (più ricche di punti di assistenza sanitaria) corrispondono all’incirca con le regioni più urbanizzate, con una marcata differenza di facilità di accesso alle strutture sanitarie.

In termini assoluti, la ricerca fa emergere come sia centrale il ruolo che ha l’accesso a un mezzo di trasporto motorizzato, sia esso un’auto di proprietà, un mezzo pubblico o altro. “La mappa dei tempi di percorrenza a piedi per raggiungere le strutture sanitarie”, scrivono i ricercatori, “mostra tempi ancora maggiori per le aree rurali, mettendo quindi nettamente in evidenza come per la popolazione rurale che deve recarsi in una struttura sanitaria” dipenda molto di più dalla disponibilità di un mezzo di trasporto.

Le mappe prodotte dal team di ricerca sono molto dettagliate, con molte sfumature e non prendono in considerazione i confini nazionali. L’organizzazione sanitaria è però solitamente una faccenda che riguarda le scelte di politica nazionale quando non regionale, come nel caso italiano. Cosa succede dunque a ragionare per paesi? Si tratta sicuramente di un confronto più grezzo, perché non dà conto delle disuguaglianze marcate interne a un singolo paese, ma che mette in evidenza un pattern simile che si consideri o meno la disponibilità di un mezzo di trasporto: sono ancora una volta gli stessi gruppi di paesi a mostrare le maggiori fragilità. In particolare, le zone del Medio Oriente, dell’Asia centrale, alcuni paesi africani e una parte dell’America Latina.

Tra i paesi che hanno una elevata proporzione di popolazione che si trova a oltre un’ora di viaggio dalla più vicina struttura sanitaria troviamo Afghanistan, Sudan e Venezuela.

Qualche caveat

Nel leggere i dati, i ricercatori sottolineano che si tratta comunque di una stima che va contestualizzata. I dati fotografano la situazione al 2019, ma non si possono escludere errori di geolocalizzazione o omissioni. Insomma, il discorso generale descrive una situazione che non è detto regga a livello granulare.

Inoltre, la distinzione netta tra piedi/mezzo di trasporto non tiene in considerazione il fatto che per moltissime persone il viaggio per l’ospedale più vicino è composito: vari mezzi di trasporto e, magari, anche un tratto a piedi (avviene anche nei paesi dell’Occidente, non solo in quelli più rurali). Ancora: i dati non tengono conto della stagionalità dei tempi di percorrenza (inondazioni, neve, cattivo tempo, inacessibilità di una parte del territorio nazionale per alcuni mesi dell’anno).

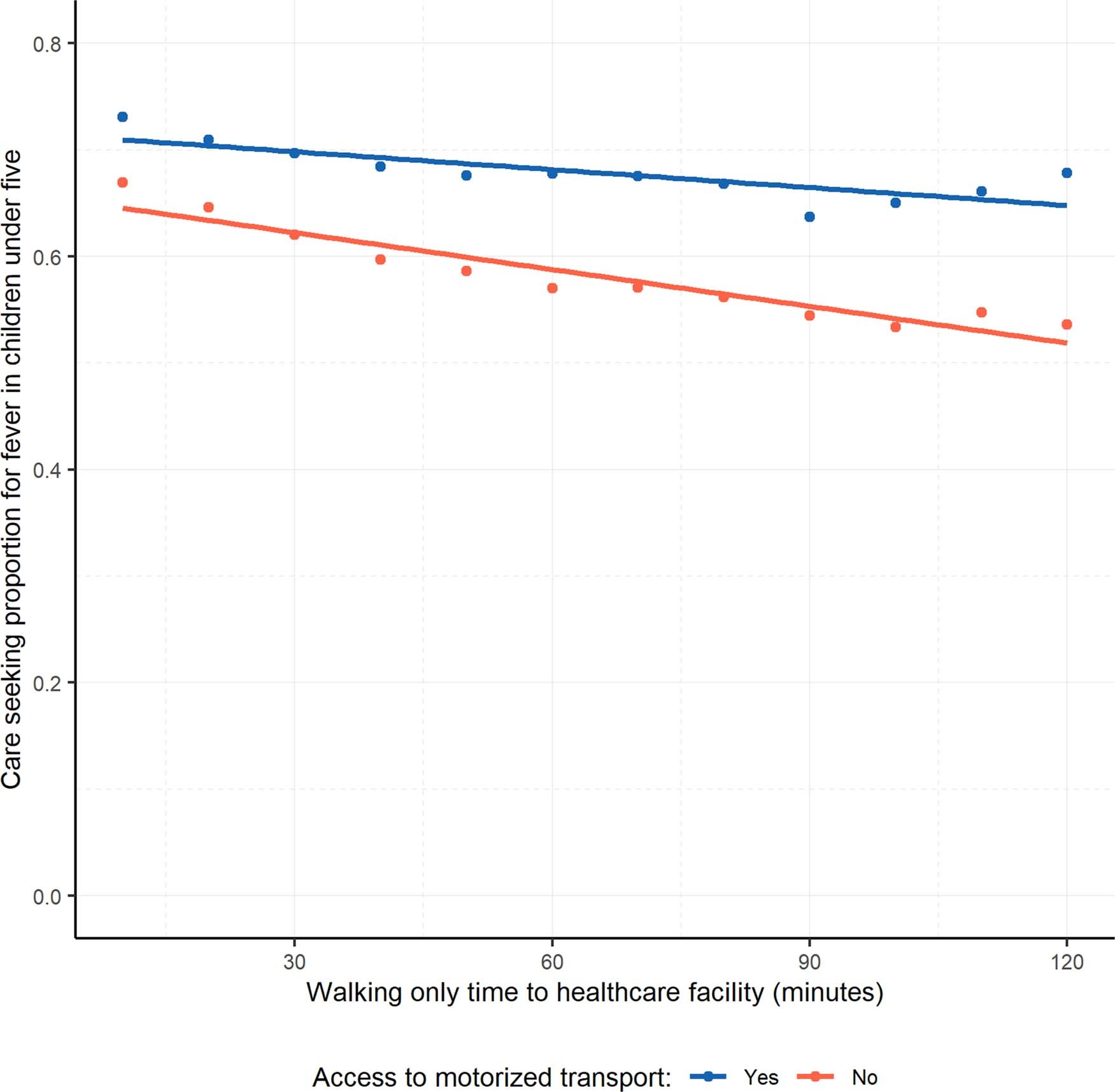

Rimane saldo, però, un fattore determinante: la distanza e la disponibilità di un mezzo di trasporto sono determinanti nella scelta di rivolgersi a un operatore sanitario o meno. Lo mostra questo grafico, elaborato sempre da Weiss e colleghi che mostra la percentuale di famiglie che si sono rivolte a una struttura sanitaria per far visitare un bambino di 5 anni con la febbre:

Scelta di ricoverare un bimbo con la febbre in base alla distanza

Più andiamo verso sinistra, più si allunga il tempo di viaggio con (in blu) o senza (arancione) mezzo di trasporto a disposizione. Più la linea tende al basso, minore è la proporzione di bambini febbricitanti che sono stati visitati. Il fatto che la distanza tra le due linee aumenti andando verso la destra del grafico indica chiaramente che se non ho accesso a un mezzo di trasporto è più probabile che rinunci a far visitare mio figlio. In altre parole, la disponibilità o meno di un mezzo di trasporto è un fattore determinante per l’accesso alle cure sanitarie, e ed è più frequente nelle aree rurali del pianeta.

E nei paesi più ricchi?

Quello della distance decay non è un problema solo dei paesi più poveri. E non sempre dipende dalla scelta delle persone, come nello studio analizzato fin qui. Questo parametro, la distance decay, viene utilizzato ormai da metà del XIX secolo per indicare il fatto che chi vive più vicino a un presidio sanitario lo utilizza anche di più e che questo si converte in una situazione di salute complessivamente più positiva, sia in termini di tasso di sopravvivenza a una malattia che di generale stato di salute a lungo termine.

Un dato, questo, che molti hanno osservato a livello locale, ma che è anche confortato da una systematic review, un’analisi fatta raccogliendo oltre 116 pubblicazioni scientifiche sul tema e a sua volta pubblicata nel 2016 sulla versione Open Access del British Medical Journal, Open BMJ, da Charlotte Kelly e i suoi colleghi dell’Università di Leeds, in Inghilterra, con il titolo “Are differences in travel time or distance to healthcare for adults in global north countries associated with an impact on health outcomes? A systematic review.”

Per dare una certa uniformità ai dati, i ricercatori, esperti in sistemi di mobilità e di trasporto, si sono concentrati su lavori che non prendessero in considerazione studi fatti sui minorenni né sulla maternità, che non riportassero opinioni o percezioni senza i dati veri e propri, che non includessero trasporti effettuati con ambulanze o altri mezzi di emergenza né paesi del cosiddetto Global South, quindi nessuno dei paesi africani, asiatici o latinoamericani.

In altre parole, la review valuta la distance decay in Nord America, Australia e Nuova Zelanda e nell’Europa occidentale. E la motivazione è molto chiara ed esplicitata nell’introduzione: «Countries, such as the UK, USA and Canada, have been implementing a policy of centralising the care of patients for many specialised services. There is evidence that this process will have a positive impact on the health outcomes of those patients treated in these specialised centres. However, there are also drawbacks to increasing the distance some patients travel to receive treatment.»

Traducendo e riassumendo, gli autori hanno l’obiettivo di misurare l’effetto della distance decay in quei paesi dove, negli ultimi anni, le politiche sanitarie vanno nella direzione di specializzare i centri di assistenza, preferendo dunque presidi con alta specializzazione rispetto agli ospedali generici. Una scelta che viene vista da alcuni esperti di politiche sanitarie come migliorativa delle performance sanitarie, perché sostanzialmente maggiore è l’esperienza di un team medico o di un reparto in una certa pratica, minore la possibilità di fare errori o di interpretare in modo scorretto sintomi ed esami diagnostici così come di gestire fasi e tempi delicati, come quelli pre o post operatori o di somministrazione di diverse terapie.

I risultati della review sono piuttosto interessanti e offrono una indicazione molto utile: il 77% dei 108 studi - 83 pubblicazioni - revisionati identifica una evidenza dell’associazione tra distanza e svantaggio per la salute. Oltre la metà di queste 83 ricerche si riferisce a persone in cura per diverse tipologie di tumore, altri prendono in considerazione i diabetici e le persone che necessitano di dialisi e altre categorie di malattie e di cure.

In generale, dunque, la distanza può avere un impatto sulla salute delle persone soprattutto quando hanno bisogno di cure continuative. Si registrano così un tasso di sopravvivenza più basso; una minore durata della presenza in ospedale e anche un minore tasso di ritorno per i controlli successivi alla cura. Ma gli autori sottolineano che l’eterogeneità dei metodi applicati per raccogliere i dati nei diversi studi così come la grande varietà di situazioni analizzate, su cui certo pesano anche molti altri fattori a partire probabilmente da quello socio-economico, rendono difficile trarre una serie di conclusioni molto chiare e condivise. Un elemento importante discusso dagli autori è la combinazione tra distanza, che facilita o peggiora l’accessibilità a un centro di cura, e la percezione o consapevolezza da parte di una persona del proprio stato di salute.

“ I pazienti si presentano ai centri di cura con maggiore probabilità quando vivono più vicini o quando pensano che la propria situazione sia molto seria

Molto interessante anche vedere altri elementi che pesano sulla disponibilità a viaggiare per accedere a un centro di cura: il costo del viaggio, e quindi la condizione di ricchezza o povertà, ma anche la percezione di sicurezza personale durante il trasporto, soprattutto se un mezzo pubblico si rende necessario. Anche la situazione della comunità di appartenenza sembra giocare un ruolo: più la comunità è integrata e connessa, maggiore la propensione alla cura, anche se la distanza è consistente, rispetto a persone che vivono molto isolate.

Quando è il fattore tempo a fare la differenza

Un dato ovviamente dirimente, se guardiamo alla relazione tra distanza dal centro di cura e stato di salute, è anche quanto conti la tempestività nelle cure e nell’intervento. In questo caso la scelta e la disponibilità dei pazienti non c’entra quasi nulla. Se infatti prendiamo in considerazione non patologie croniche o che comunque si sviluppano in tempi medio-lunghi ma invece problematiche di salute che richiedono interventi veloci, il quadro si modifica ulteriormente.

Nel momento in cui una persona soffre di un infarto miocardico, per esempio, il lasso di tempo tra l’attacco e l’intervento sono cruciali per la sopravvivenza e anche per la riduzione dei danni da infarto. “A matter of life and death? Hospital distance and quality care”, uno studio di lungo periodo pubblicato come working paper dall’economista Daniel Avdic sulla Cinch-series dell’Università di Duisburg-Essen, guarda a come è cambiata la gestione degli infarti in Svezia dal 1990 al 2010. Nel 1990, scrive Avdic, la Svezia aveva una estesa rete di ospedali e presidi di emergenza sparsi sul territorio. La crisi economica degli anni ‘90 però ha indotto un deficit pubblico significativo e dunque un taglio della spesa sanitaria di oltre il 10%, un obiettivo raggiunto attraverso la chiusura di una serie di ospedali e presidi di primo soccorso. Avdic trova effettivamente una correlazione tra la distanza e la minore probabilità di sopravvivenza, ma i dati non sembrano indicare un impatto particolarmente significativo, la correlazione c’è ma non è fortissima. Un dato interessante, invece, dell’analisi di Advic è il fatto che “c’è un chiaro effetto della distanza solo nel primo anno dopo la chiusura dell’ospedale. L’impatto diventa via via meno significativo per ogni successivo anno dalla chiusura.” Un riaggiustamento delle abitudini? Un intervento efficace in termini compensativi del sistema sanitario per esempio attraverso altri interventi o modalità di accesso ai servizi per chi vive in zone più lontane? Le spiegazioni sono naturalmente molteplici ma questa analisi di lungo periodo aiuta senz’altro a valutare come intervenire nel momento della riorganizzazione per ridurre l’effetto negativo sulla salute delle persone che necessitano di interventi molto tempestivi.

La questione cruciale, dunque, più della distanza in sé e per sé, è come i sistemi sanitari decidono di intervenire per compensarla quando è molto significativa: con presidi mobili, con sistemi di trasporto sicuri o accessibili in termini economici, con campagne informative che aiutino le persone ad avvicinarsi ai presidi anche quando sono fisicamente distanti, con servizi di controllo e gestione della salute anche virtuali oltre che fisici, e via dicendo. Il tema chiave, ci pare, è capire che la distanza geografica e l’accessibilità sia in termini fisici che socio-economici hanno un impatto importante sia al momento della scelta che in quello dell’emergenza, e una gestione accurata va pianificata per tempo per ridurre gli impatti negativi sulla salute delle persone.