Archivio vivente dei cianobatteri: ricerca e futuro dei fanghi termali euganei

I cianobatteri sono organismi semplici eppure straordinari, che si sono evoluti più di tre miliardi di anni fa e hanno la capacità di effettuare il processo di fotosintesi ossigenica: sono stati i primi ad aver sviluppato ossigeno nel pianeta, rendendo possibile l'evoluzione delle forme di vita successive. Nel tempo, infatti, la Terra ha cambiato le sue caratteristiche, diventando maggiormente abitabile, permettendo la comparsa di organismi aerobi complessi che oggi osserviamo.

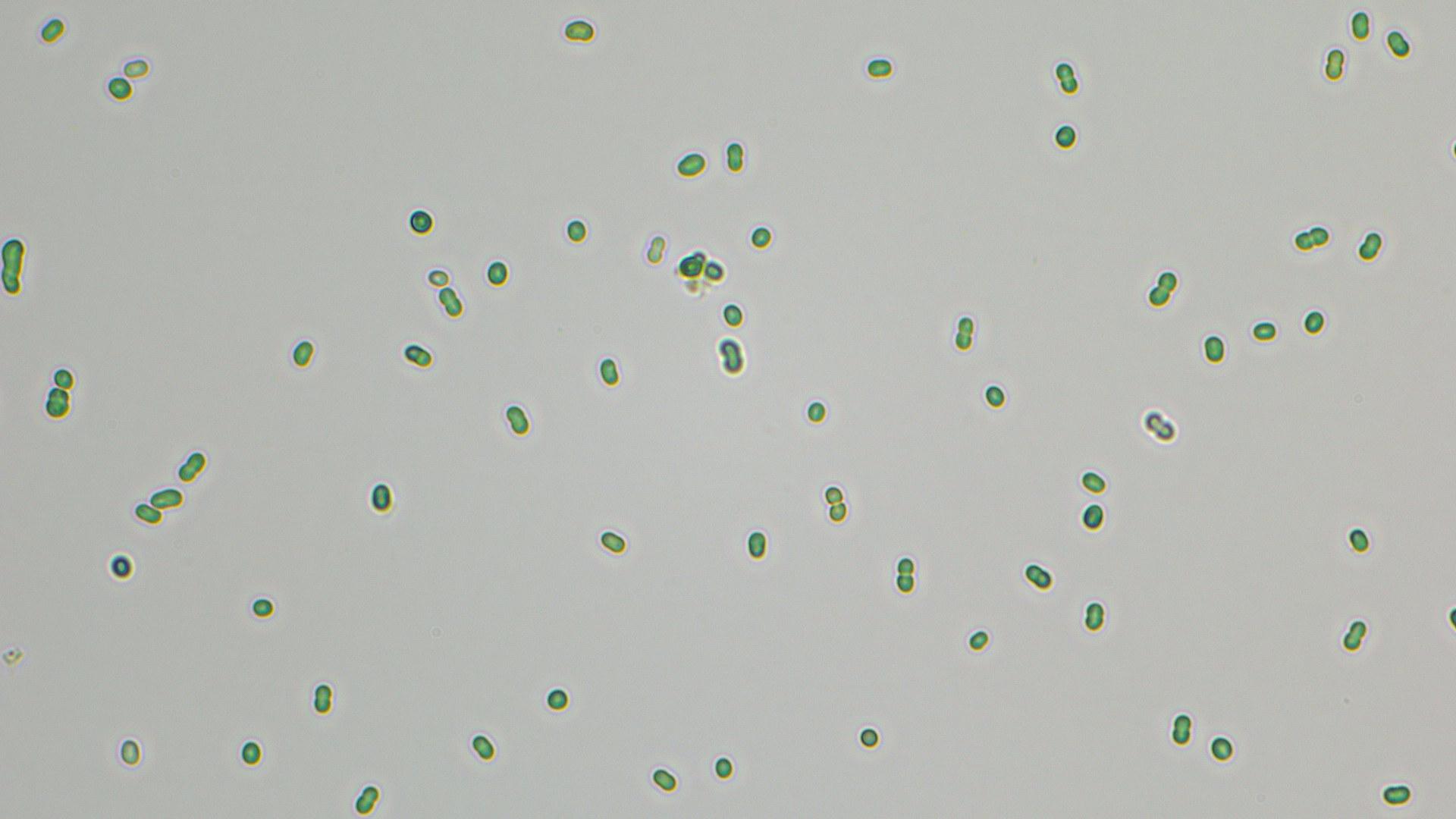

Questi cianobatteri si sono evoluti in ambienti inospitali della Terra primordiale e hanno mantenuto la capacità di sopravvivere in condizioni estremamente difficili. Attualmente li troviamo nelle nicchie che si creano nei ghiacci polari e nelle biocroste dei deserti. Riescono a resistere al freddo e alle temperature alte, fino a 70 gradi, e sono in grado di produrre cellule di resistenza che, in condizioni di stress, permettono all'organismo di entrare in uno stato di quiescenza, non metabolicamente attivo, in attesa che le condizioni ambientali si ristabiliscano. Numerose specie sono in grado di resistere al completo disseccamento, recuperando completamente le capacità di crescita e funzionalità quando vengono reidratate. Entrano in una sorta di vitrificazione, un processo legato alle prime forme di vita del pianeta terrestre mantenuto anche in alcuni organismi più complessi, come le piante della resurrezione e i tardigradi, tra gli animali.

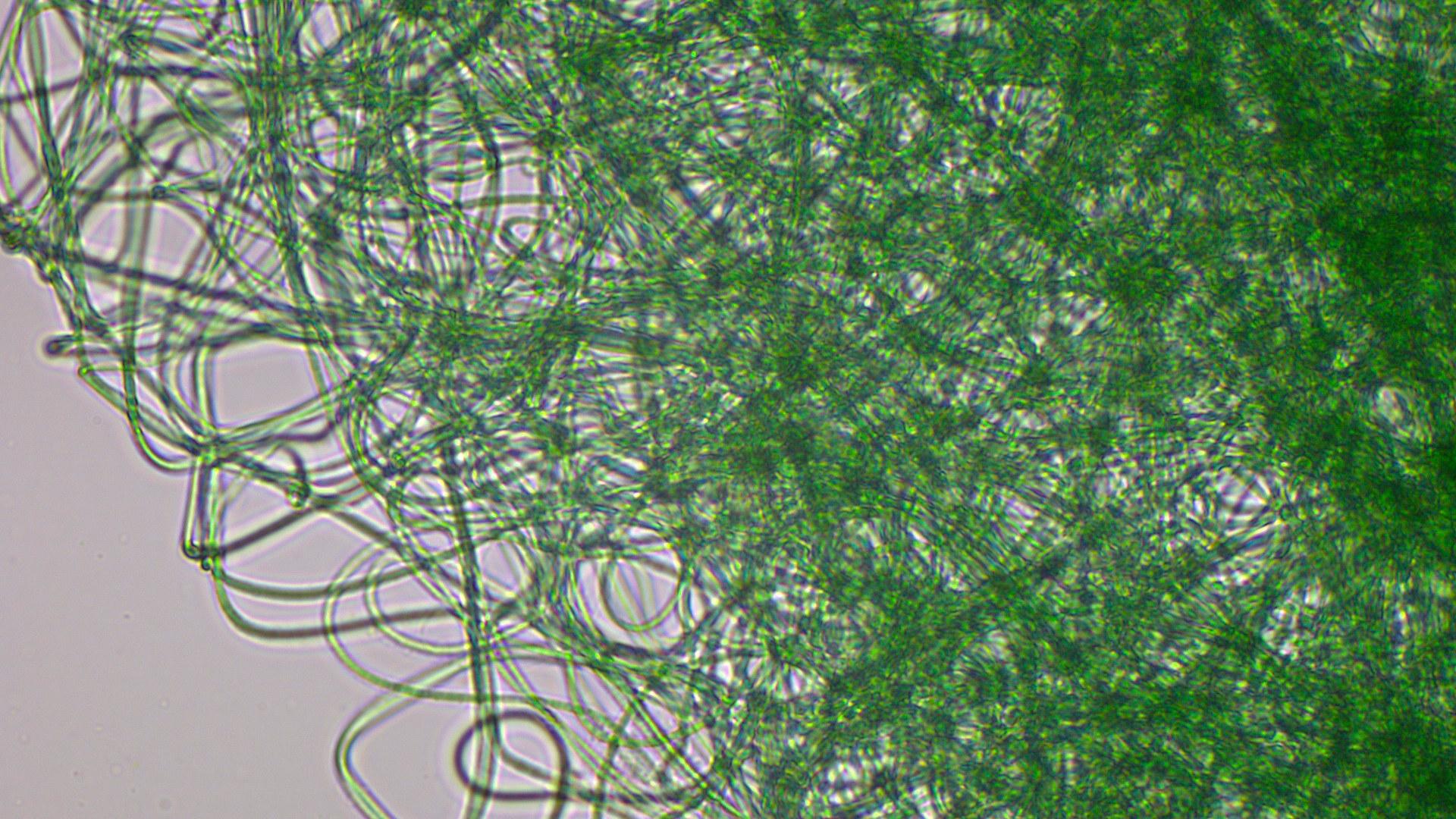

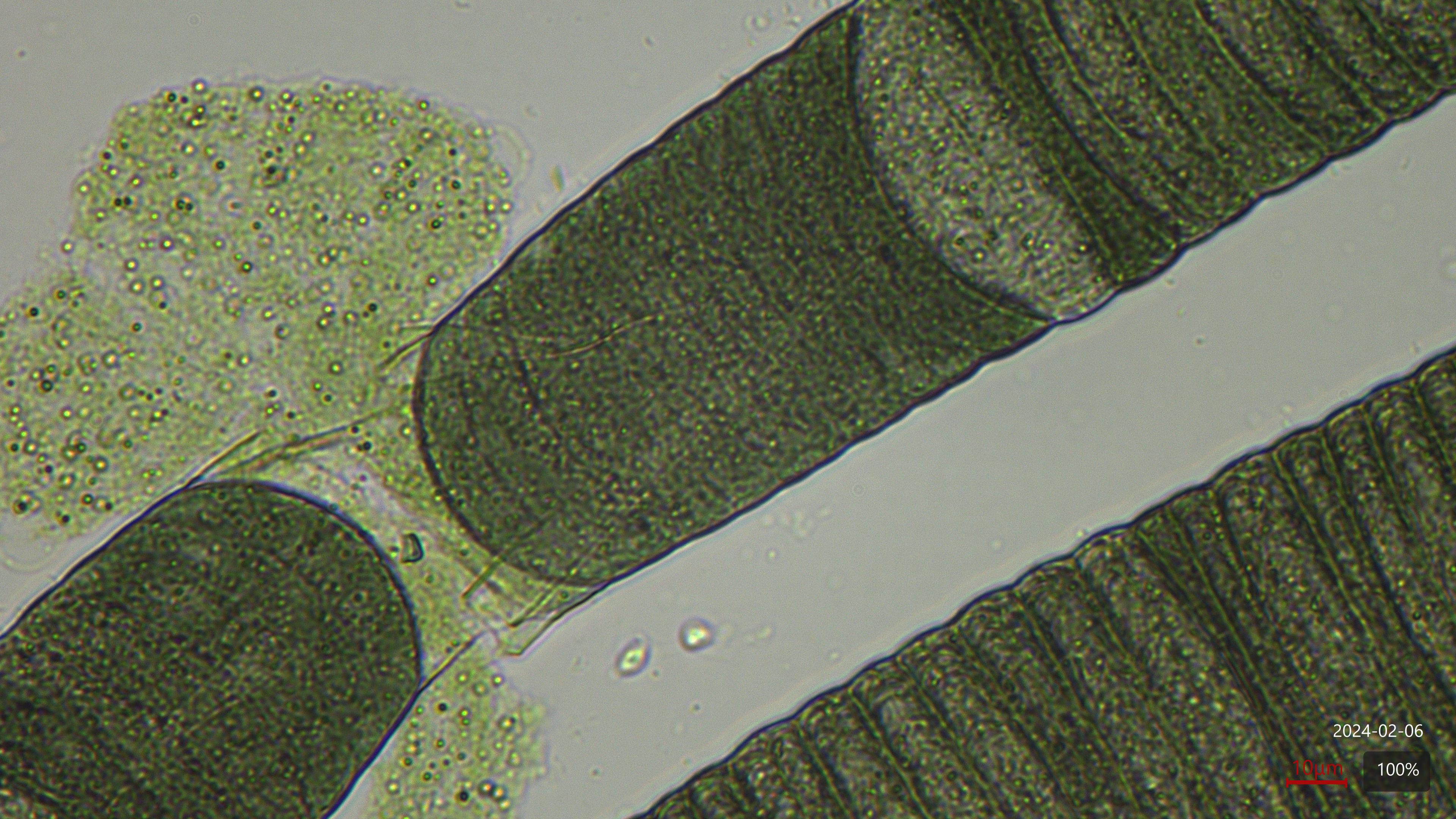

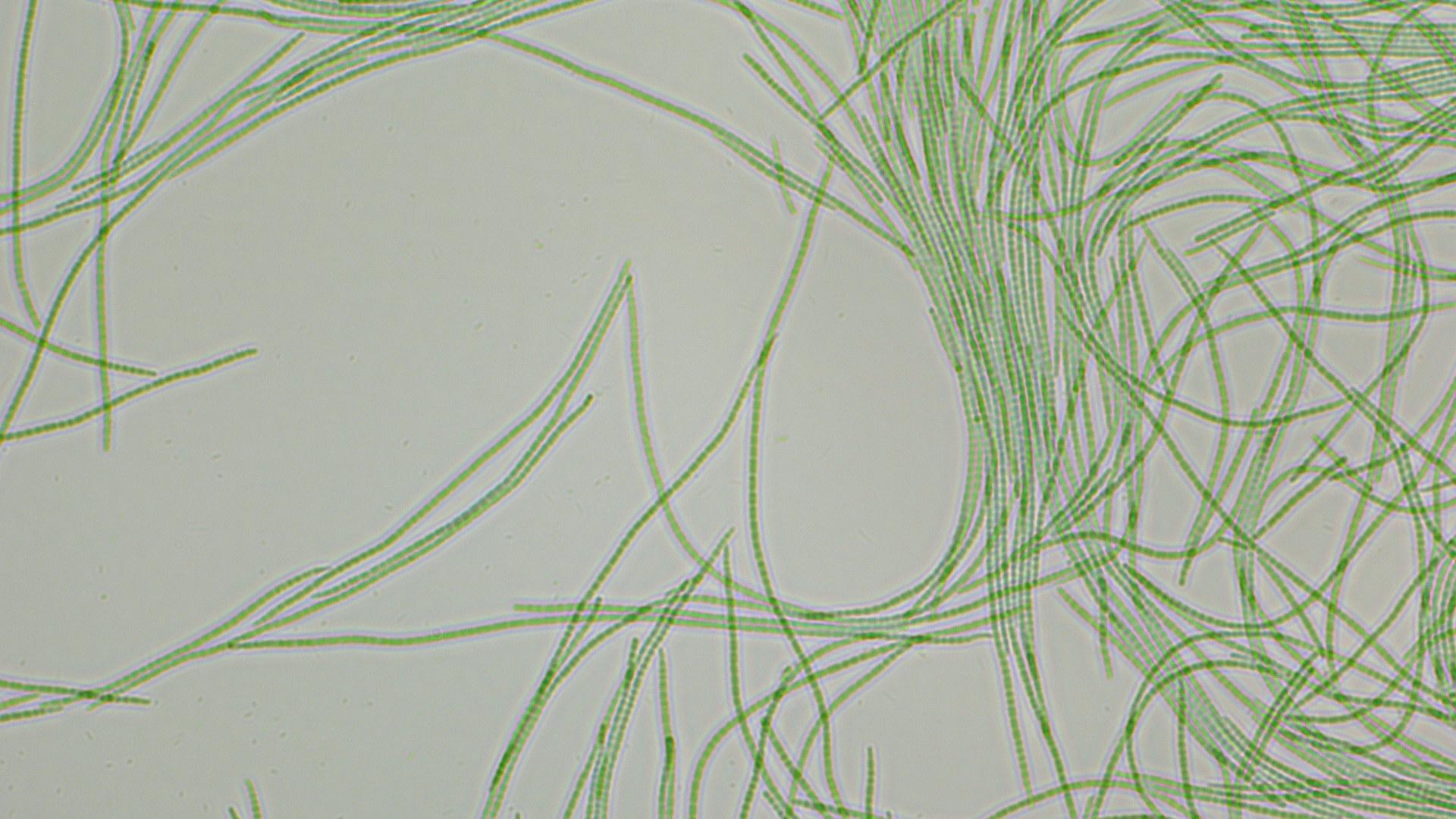

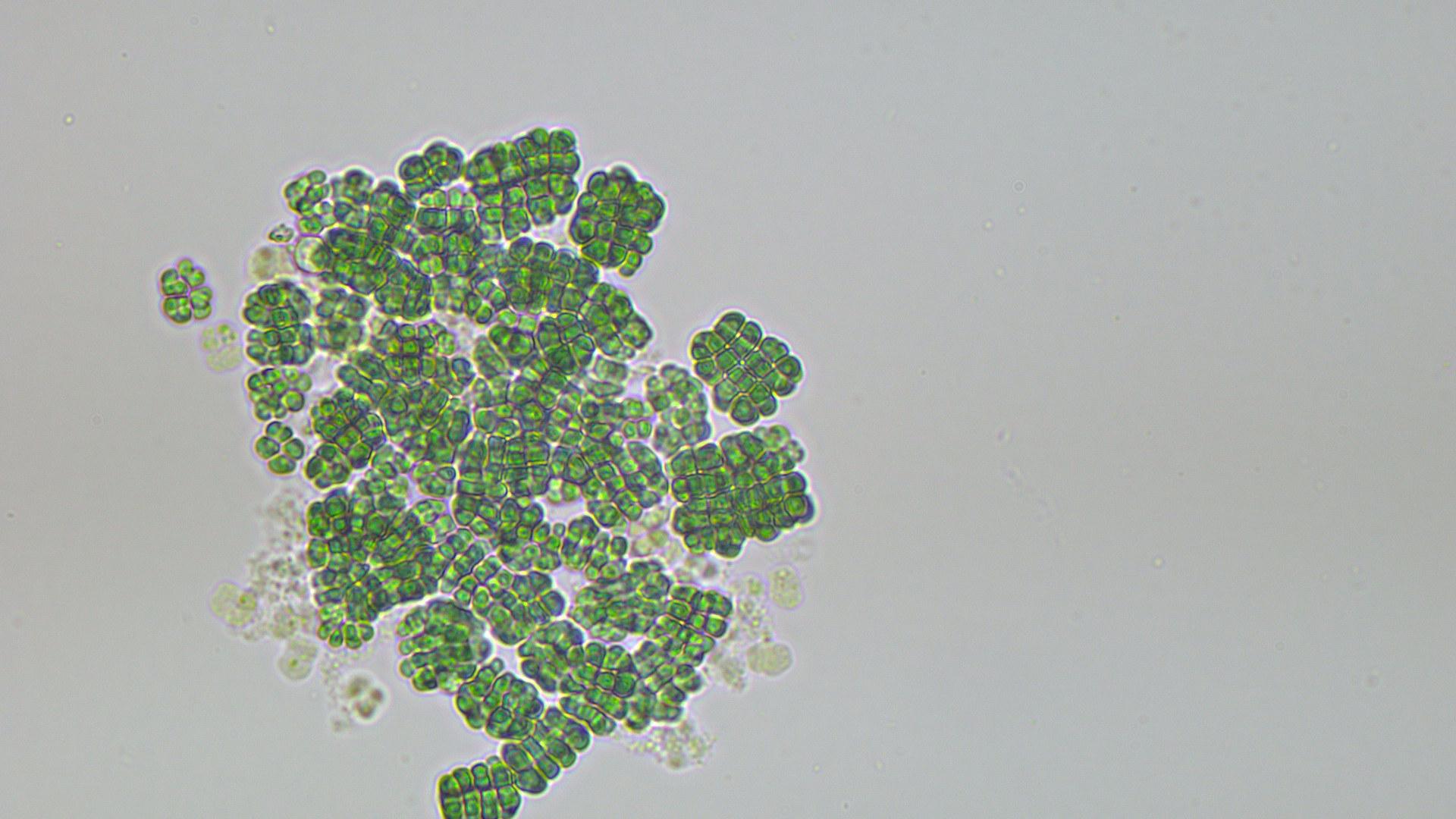

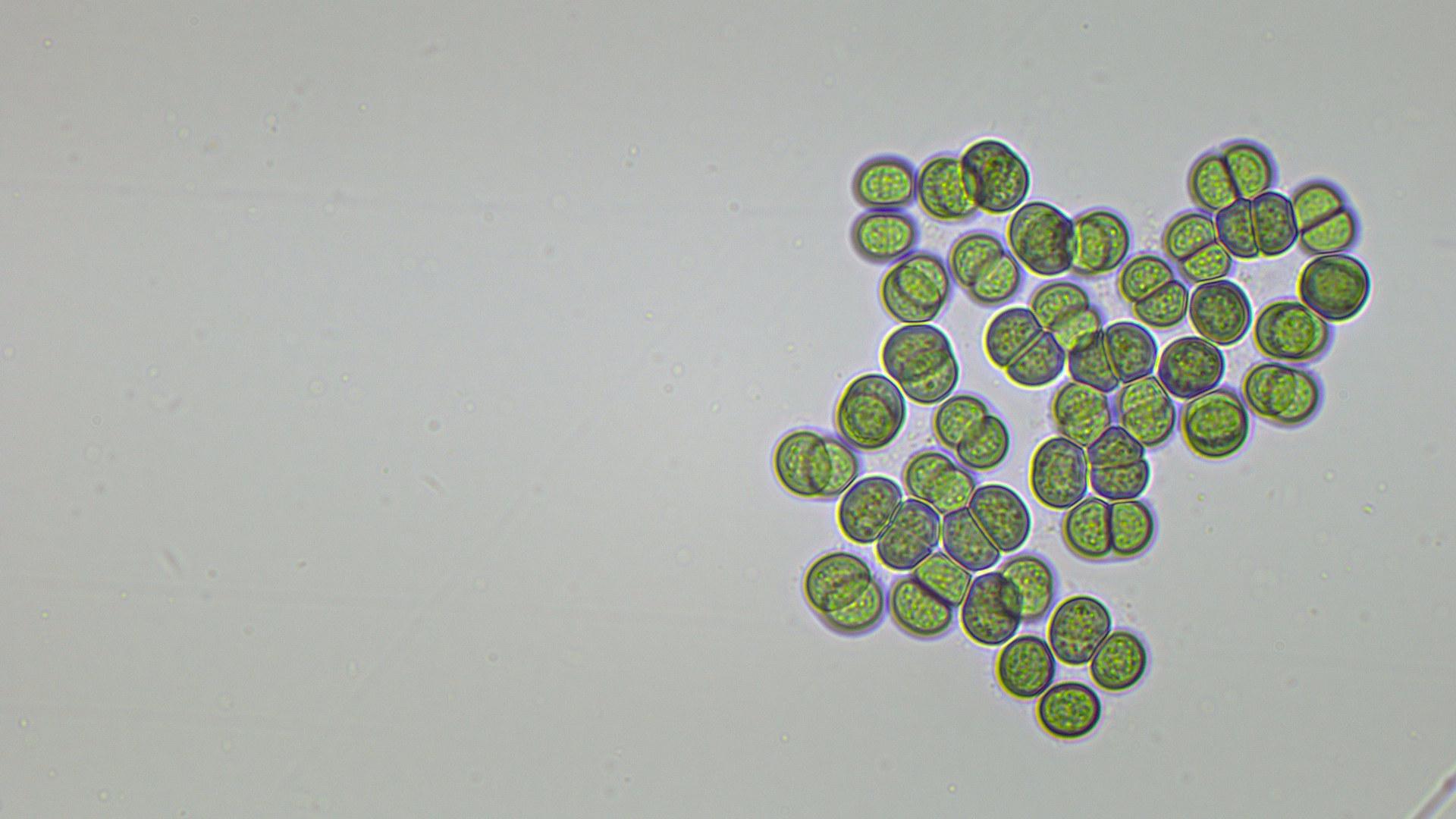

“L'altro aspetto interessante è che i cianobatteri possono aggregarsi, costituendo colonie con una certa complessità. In alcune specie, all'interno della colonia, esistono cellule specializzate a fare qualcos'altro. Per esempio, nei cianobatteri che costituiscono colonie a filamento, alcune cellule sono specializzate nel fissare l'azoto atmosferico: questo è un processo fondamentale, che noi, replichiamo industrialmente spendendo molta energia, i cianobatteri lo fanno naturalmente. Inoltre, possono indurre in maniera programmata la morte di alcune cellule lungo il filamento, spezzandolo e producendo filamenti più corti in grado di muoversi nell'ambiente verso condizioni più favorevoli. Nulla è lasciato al caso, in queste colonie strutturate le cellule comunicano e si scambiano sostanze". Le specie che si trovano nelle aree termali, per sopravvivere a condizioni ambientali estreme in parte simili a quelle della Terra primordiale, producono molecole protettive che sono alla base degli effetti benefici dei fanghi termali del territorio euganeo. All’interno dei fanghi termali si custodisce una memoria biologica che ha miliardi di anni e collega passato, presente e futuro. Ne abbiamo parlato con Nicoletta La Rocca, docente del dipartimento di Biologia, che ha contribuito all’isolamento e alla caratterizzazione genetica e funzionale delle 12 specie più abbondanti presenti nei fanghi termali euganei, grazie a un lavoro di collaborazione ultradecennale con il Centro studi termali Pietro D'Abano: "Già Darwin lo diceva: le pozze calde sono state il crogiolo dell'evoluzione della vita. Ma perché le sorgenti idrotermali e i loro fanghi hanno potenzialità così interessanti? Perché le componenti minerali delle rocce da cui derivano e il calore favoriscono la concentrazione di sostanze organiche e nutrienti in un ambiente ristretto. Sostanze organiche, elementi chimici e microorganismi si aggregano. Si formando biofilm di cianobatteri, microalghe e altri batteri. In queste sorgenti idrotermali superficiali, presenti in varie aree del mondo, noi troviamo ancora cianobatteri con caratteristiche ancestrali". Per quanto riguarda l'ambiente termale euganeo, le specie si sono evolute in base alle caratteristiche del territorio. "A Yellowstone e nel Distretto euganeo possiamo trovare specie che si assomigliano ma che non sono mai identiche e possono produrre metaboliti diversi, alla base delle peculiarità di ogni specifico microbiota".

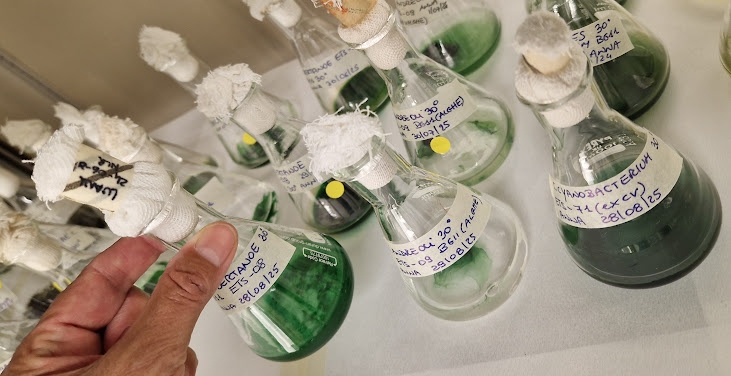

“ La ceppoteca, ospitata nei laboratori della facility di Plant Genome Editing and Phenotyping (PGE) del dipartimento di Biologia, conserva in coltura vitale i ceppi isolati dai fanghi, garantendo la tutela della biodiversità dei cianobatteri

Dieci anni fa, racconta La Rocca, "ci siamo chiesti quale fosse la biodiversità dei microorganismi dei fanghi e quale fosse il ruolo dei cianobatteri nella produzione di molecole benefiche, per provare a spiegare i benefici della fango-terapia. Così, con il direttore del Centro studi termali, Fabrizio Caldara, abbiamo iniziato un percorso di ricerca: per prima cosa, abbiamo campionato il fango in ambiente, sia nelle sorgenti naturali, che nelle vasche di maturazione, e analizzando il DNA abbiamo rivelato specie e abbondanze dei microorganismi presenti. Ci siamo poi concentrandoci sui cianobatteri dominanti. Abbiamo scoperto che, con una temperatura compresa tra i 35 e i 55 gradi, le specie sono sempre le stesse, anche se con abbondanze diverse". Dunque, i cianobatteri del territorio euganeo sono caratteristici dell’area e costituiscono il serbatoio della biodiversità dei fanghi che vengono sottoposti a un processo di maturazione. “Dovevamo individuare le specie e accertarci che non ci fosse nulla di tossico: abbiamo effettuato circa 140 campionamenti, escludendo infine la presenza di specie tossiche, e scoprendo che il processo di maturazione arricchisce il fango in alcune specie di cianobatteri. Viene favorita la temperatura di crescita di alcuni rispetto ad altri. Abbiamo poi caratterizzato in dettaglio le specie più rilevanti, notando similitudini con quelle che si ritrovano in sorgenti idrotermali greche, in quelle di Yellowstone, nelle sorgenti algerine e in quelle degli altopiani cinesi, ma lo spettro dei cianobatteri presenti ad Abano è legato alla zona: abbiamo isolato e classificato le specie e ne abbiamo trovate di nuove, mai descritte. Dei cianobatteri la cui caratterizzazione è stata pubblicata abbiamo sequenziato anche l'intero genoma, che ne rappresenta a tutti gli effetti la carta d'identità assieme alle altre analisi morfologiche, di risposta ai parametri chimico-fisici e all'identificazione della nicchia ecologica e delle aree di distribuzione", spiega a Il Bo Live.

Ora la ceppoteca, ospitata nei laboratori della facility di Plant Genome Editing and Phenotyping (PGE) del dipartimento di Biologia, conserva in coltura vitale i ceppi isolati dai fanghi, garantendo la tutela della biodiversità dei cianobatteri di maggior interesse per il territorio. Le potenzialità di studio non si limitano al termalismo: i cianobatteri, considerati tra i primi organismi apparsi sulla Terra, sono al centro anche di ricerche sull’origine della vita e sulla fotosintesi, favorendo l'esplorazione di nuove frontiere in ambito scientifico, dalla farmacologia naturale alle biotecnologie, fino all'astrobiologia. Oltre alla ceppoteca, a fine anno sarà online anche la banca dati, consultabile sul sito del Centro studi termali Pietro D'Abano: uno strumento accessibile e utile non solo a ricercatori e studenti, ma anche ad appassionati e cittadini, con schede descrittive dei cianobatteri specifici dell'area euganea o esclusivi del territorio.

"In questi anni abbiamo anche cercato di capire quali fossero i metaboliti con funzione antiossidante e antinfiammatoria, e questa ulteriore fase di ricerca si è resa possibile al dipartimento di Biologia "grazie alla collaborazione con Luisa Dalla Valle, esperta di valutazione delle proprietà di biomolecole e grazie al supporto della facility Zebrafish", continua La Rocca. Utilizzando il pesce zebra come organismo modello, è stato possibile analizzare in vivo le proprietà dei prodotti naturali bioattivi.

"Abbiamo cercato di capire cosa potesse contribuire all'effetto benefico. C'erano già indicazioni relative alla componente lipidica ma, andando a vedere le vasche di maturazione, una cosa mi era saltata subito all'occhio: tra il fango e l'acqua, che scorre in superficie, si formano biofilm costituiti dai microorganismi e da mucillagini, polisaccaridi rilasciati dai cianobatteri e dagli altri organismi del consorzio. La componente mucillaginosa era molto abbondante – spiega -. La maturazione avviene in un periodo di circa due mesi, poi i fanghi vengono rimescolati e, con loro, anche queste molecole, molto resistenti. In letteratura esistono studi sulle proprietà di queste mucillagini, risultate antinfiammatorie e antiossidanti. Per testare il principio, partendo dal biofilm, abbiamo effettuato l'estrazione - dal fango e da cianobatteri in laboratorio - ed eseguito analisi biochimiche, in collaborazione con colleghi di un centro specializzato di Firenze. Abbiamo testato i polisaccaridi su zebrafish nel periodo di sviluppo, notando che queste componenti sono effettivamente benefiche. Infine, ci siamo focalizzati sulla componente lipidica, già considerata in passato per la capacità di penetrazione nell'epidermide".

La biodiversità della zona termale euganea è fondamentale e va tutelata. In dieci anni, il Centro studi ha investito nella ricerca finanziando diverse posizioni di dottorato e ora, grazie a questi finanziamenti e alle successive pubblicazioni, sappiamo che "la biodiversità dei fanghi maturi e terapeutici è legata strettamente al territorio euganeo. Il processo di maturazione avviene in un in ambiente seminaturale solo parzialmente controllabile - conclude La Rocca -. Si tratta di una biotecnologia antica, basata su tecniche tradizionali", da studiare e di cui continuare ad avere cura.