SCIENZA E RICERCA

La conquista dello spazio parla anche italiano

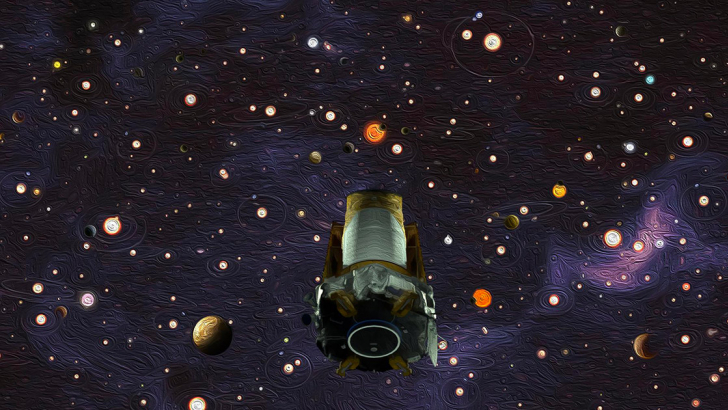

Il modulo Mmo (Mercury magnetosphere orbiter) della sonda BepiColombo in fase di test nel simulatore dell’Estec, Olanda. Foto: ESA/Anneke Le'Floch

Se al Louvre guardi la Gioconda da lontano, magari in coda dietro ad altri visitatori, la vista potrebbe lasciare un po’ delusi. Senza offesa per Leonardo. Un quadro piccolo, colori cupi, contorni quasi indecifrabili. Ma se ti avvicini il profilo si fa più nitido, i dettagli prendono forma. L’immagine appare diversa. Lanciare un satellite in orbita segue un po’ lo stesso principio: si avvicina lo sguardo per vedere meglio. Per conoscere e capire. L’universo in questo caso.

A raccontare il contributo, tutto italiano, alla conoscenza dello spazio è il giornalista scientifico Giovanni Caprara che nel suo ultimo libro racconta una storia lunga più di sei secoli. Una storia fatta di uomini, tiene a precisare, visionari e scienziati colti nel contesto politico, sociale e industriale di appartenenza. Un racconto che comincia nel 1397 con la comparsa della parola razzo nella battaglia che vede veneziani contro genovesi, passando attraverso il Cinquecento con Biringuccio autore del primo manuale sulla costruzione dei razzi, fino agli anni Trenta dell’Ottocento, quando Carlo Felice di Savoia intuisce il potenziale militare di questi strumenti. Ma è dalla seconda metà dell’Ottocento in poi che si comincia a guardare il cielo con occhi diversi e a pensare alla sua “conquista”. Da Luigi Gussalli a Gaetano Arturo Crocco, che sperimenta la prima camera a combustione, ad Aurelio Robotti ideatore del primo razzo a combustibile liquido, nel corso del Novecento gli scienziati italiani che contribuiscono alla messa a punto degli strumenti per l’esplorazione dello spazio sono numerosi.

Di origine veneta Luigi Broglio (1911-2011) ideatore del Progetto san Marco che, in collaborazione con la Nasa, porta il 15 dicembre 1964 alla messa in orbita del primo satellite italiano. La nostra è la terza nazione, dopo la Russia nel 1957 e gli Stati Uniti nel 1958, a riuscire nell’impresa. “Lo scenario politico di quegli anni – osserva Caprara – ha un ruolo determinante nel favorire il progetto e, più in generale, la ricerca in questo settore. Allora Amintore Fanfani, al suo quarto governo nel 1962 e ministro degli Esteri dal 1965, collocava il nostro paese in una dimensione internazionale e dunque la competitività doveva essere anche sul piano tecnologico: per questa ragione quando Broglio avanza le sue proposte per l’esplorazione dello spazio, viene assecondato. Oltre a intravvedere la nascita di un settore industriale che poteva portare sviluppo”. Il dialogo tra politica e ricerca costituiva una garanzia per la buona riuscita dei progetti. Un dialogo, a detta di Caprara, che la politica negli anni ha lentamente abbandonato.

Altro nome italiano impostosi sulla scena internazionale, docente di meccanica applicata all’università di Padova dal 1955, è quello di Giuseppe Colombo (1920-1984). “L’importanza e l’attualità di Colombo – sottolinea Caprara – sta tutta nella capacità di cogliere l’innovazione e di impegnarsi per realizzarla”. Reclutato dalla Nasa nel 1961 dopo il lancio del primo satellite artificiale, il “meccanico del cielo” com’era chiamato diventa un punto di riferimento fondamentale tra Italia e Stati Uniti in una logica di reciproco interesse. Nel 1965 pubblica su Nature i suoi studi su Mercurio e nel 1974 nel corso dell’impresa Mariner 10, suggerendo di cambiare orbita al satellite, riesce a far triplicare i risultati. L’intuizione gli vale le colonne del New York Times.

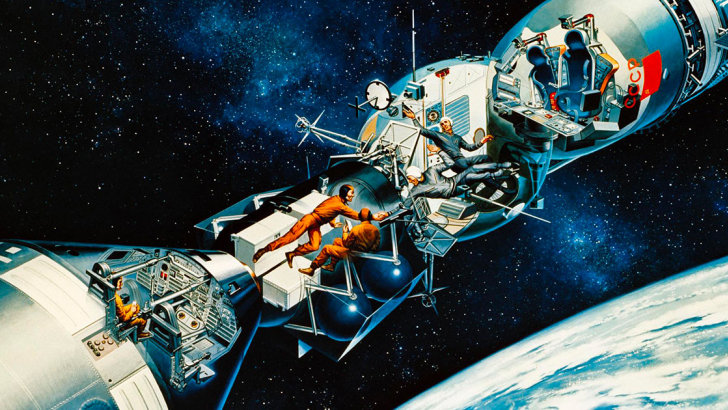

La storia italiana delle conquiste spaziali non si ferma. L’Agenzia spaziale italiana (Asi) sviluppa il tethered satellite system 1 (TSS-1), satellite lanciato nel 1992 durante la missione Sts-46 sullo Space Shuttle Atlantis. A dare un contributo determinante allo studio Silvio Bergamaschi (1944-1997), allievo ed erede culturale di Colombo oltre che docente all’università di Padova. Per la prima volta alla missione partecipa un astronauta italiano, Franco Malerba.

Il resto è cronaca dei nostri giorni. Dal laboratorio europeo per la ricerca a lungo termine Columbus, costruito dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e lanciato in orbita nel 2008, che deriva la propria struttura dai cosiddetti Mplm italiani, moduli pressurizzati e multifunzionali. Fino alla missione BepiColombo in programma per il 2015, che prevede l’esplorazione di Mercurio. Progetto che l’Agenzia spaziale europea, non a caso, dedica allo scienziato italiano.

Monica Panetto