SCIENZA E RICERCA

Prigionieri del Sistema solare

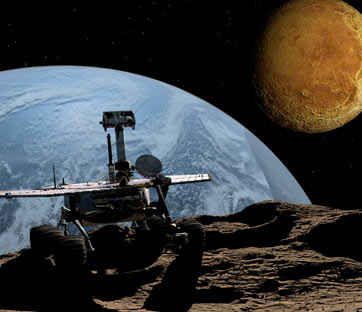

Spiace deludere tutti gli appassionati di fantascienza ma proprio in questi giorni in cui Obama festeggia l’atterraggio su Marte di Curiosity, robottino che dopo otto mesi di viaggio è arrivato sul pianeta più simile alla terra, Adam Frank, professore di fisica e astronomia all’Università di Rochester, sull’Herald Tribune spegne gli entusiasmi: le prospettive dell’uomo di viaggiare nello spazio sono modeste.

Se è vero infatti che quest’anno Voyager 1, la sonda lanciata nello spazio 35 anni fa, varcherà i confini esterni del Sistema solare, è anche vero che per raggiungere la prima stella dovrà veleggiare nello spazio interstellare per diverse centinaia di secoli. Il motivo è semplice: nonostante Voyager sia, ad oggi, uno dei mezzi più veloci mai lanciati in orbita, il suo sistema di propulsione non è fondalmentalmente diverso da quello usato dai cinesi di 900 anni fa per i loro fuochi artificiali: un carburante che, bruciando, spinge in avanti.

Niente viaggi spazio-temporali in galassie lontane, quindi, per ora, nessuna leva da sollevare che ci trasporti in un altro universo, nessuna regressione temporale come sognava il mago Merlino; per il momento la verità è che per viaggiare nello spazio l’umanità si serve degli stessi principi fisici che i cinesi utilizzarono quando, nel XII secolo, scoprirono quella che gli inglesi chiamarono poi polvere da sparo: le sonde spaziali, cioè, si muovono a propulsione. Il limite è pratico, dunque, non teorico: la distanza interstellare è talmente elevata che richiede migliaia di anni perché un oggetto in movimento possa avvicinarsi a quei confini che la sete di sapere (e di dominio) dei terrestri vorrebbe raggiungere.

L’uomo può continuare a immaginare che le conoscenze scientifiche evolvano in misura tale da permettere all’uomo il superamento di confini considerati invalicabili: il modo in cui le scoperte scientifiche vengono percepite è spesso quello di un susseguirsi di miracoli.

Ha ormai già più di un secolo la formulazione della teoria della relatività ristretta con cui Einstein demolisce il concetto di tempo e di spazio assoluti e catapulta l’umanità in una realtà governata da leggi che per l’esperienza umana sono assai difficili da interiorizzare. Non solo la matematica quindi, con il famigerato concetto di infinito, ad esempio, ma ancor di più la fisica mette alla prova i limiti di ciò che la mente umana è in grado di raffigurarsi. Cosa significano la contrazione relativistica delle lunghezze o la dilatazione dei tempi? Cos’è lo spaziotempo? Per noi che viviamo ben al di sotto della velocità della luce, non significano nulla. Quando ci troviamo di fronte alla necessità di spingerci fuori dal nostro sovrappopolato e affaticato pianeta, ecco che dobbiamo far ricorso al motore a curvatura (warp drive) di Star Trek, oppure al Salto, come descritto da Asimov nel Ciclo della Fondazione, o ancora a contraddire Einstein e a postulare la velocità superluminale.

Cesare Barbieri, direttore della Scuola Galileiana, conferma le analisi di Frank, ma con una visione decisamente più ottimistica: “È vero: per raggiungere la prima stella fuori dal Sistema solare, con le velocità attuali di volo, ci vorranno circa 300 secoli. Ma se restiamo nell’ambito del Sistema solare, nel 2015 la sonda New Horizon entrerà nel sistema di Plutone, in una zona ancora inesplorata detta Fascia di Kuiper”.

Il progresso nella conoscenza dello spazio, quindi, non si arresta. Certo, nessun esodo in altre galassie dove perpetuare la specie, peccato.

Per l’uomo, però, la possibilità di posare il piede su suolo non terrestre ancora una volta, dopo quel fatidico 20 luglio 1969 in cui arrivammo sulla Luna, non è poi così distante. Barbieri quantifica in qualche decennio il tempo necessario perché l’uomo sbarchi su Marte: “la limitazione, per ora, è di tipo economico”, spiega, “e di tipo medico, perché il viaggio esporrebbe il corpo ai raggi cosmici per circa una ventina di mesi, ma dal punto di vista teorico siamo già pronti”.

Peccato che Ray Bradbury, autore, tra il resto, di Cronache marziane, non potrà essere dei nostri quando, col naso incollato al televisore, assisteremo alla scena. Dallo sbarco ad un possibile trasferimento: nel mezzo c’è ancora fantascienza; per intanto, quindi, non ci resta che convivere con il “senso della fine” e se dovessimo impattare con un asteroide, come in Melancholia, l’ultima pellicola di Lars von Trier, forse non ci resterebbe che fare come i personaggi del film: aspettare seduti su un prato, guardando il cielo.

Valentina Berengo