In Salute. Dieta o sedentarietà? Le complesse cause dell'obesità

Secondo il Global Burden of Disease, uno studio continuativo pubblicato alla rivista scientifica Lancet con lo scopo di misurare il “peso globale delle malattie”, oltre 4 milioni di decessi ogni anno sono da attribuirsi all’obesità. E l’obesità si sta diffondendo sempre di più proprio nelle società occidentali e a più alto tenore di vita. Tanto che uno degli adagi che sentiamo ripetere spesso è che si tratta di una conseguenza di una vita più sedentaria, tra lo schermo del computer su cui lavoriamo e il divano da cui guardiamo le serie tv.

Un recente studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), invece, sembrerebbe puntare il dito in direzione opposta. Dopo aver analizzato l’assunzione e il consumo calorico di un gruppo di persone sparse su tutti i continenti e appartenenti a diversi strati economici e sociali, la conclusione della ricerca è che non è tanto la mancanza di attività fisica a determinare la maggior diffusione dell’obesità, ma la maggiore assunzione di calorie. In altre parole, non sarebbe la pigrizia la prima causa di obesità, ma una dieta sbagliata perché si mangia troppo.

Chi ha ragione?

Eppure, solo una decina di anni fa Il Bo Live pubblicava un articolo intitolato “Attenti, il divano è peggio dei dolci”. Lo scriveva Monica Panetto raccontando di una ricerca condotta su una coorte molto grande di persone - oltre 300 mila - seguite per 12 anni. Lo studio metteva in evidenza che dei 9,2 milioni di decessi in Europa nel 2008, 337.000 erano attribuibili a obesità e ben 676.000 a inattività fisica. Conclusione: uccide di più non fare attività fisica che portarsi in giro dei chili di troppo. Sembrano risultati incompatibili con quelli di PNAS.

Innanzitutto, bisogna sottolineare che l’obesità è oggi definita come una malattia multifattoriale, per cui la riduzione a un singolo fattore non rende conto della complessità del fenomeno. Ma è anche chiaro che il bilancio tra quanto mangio e quanto consumo è un fattore determinante. Lo conferma Stefano Lazzer, professore associato all’Università di Udine, dove coordina il corso di laurea in Scienze Motorie. Lazzer si occupa di obesità e il suo rapporto con l’attività fisica da oltre 25 anni e ha appena terminato il reclutamento di volontari per uno studio proprio su questi temi.

“Si torna sempre a un esempio che faccio spesso”, ci racconta al telefono. “Un croissant preso al bar corrisponde a circa 200 kcal e a un apporto di circa 12 grammi di grassi. Per smaltirlo, mi servono 30 minuti di camminata”: è chiaro che è molto più facile introdurre una quantità eccessiva di calorie rispetto al nostro fabbisogno che poi smaltirla.

Gli altri rischi

L’esempio del croissant sembra però andare in direzione dello studio pubblicato su PNAS e coordinato da un team della Duke University (Stati Uniti). “Non ho dubbi sulla ricerca”, specifica Lazzer, che però preferirebbe non tirare conclusioni troppo generali, perché la coorte di persone studiata è piuttosto piccola: poco più di 4200 persone. “Se le dividiamo per le 34 aree del mondo che hanno preso in considerazione", precisa, “si tratta di poco più di un centinaio per paese”: un numero che potrebbe non essere sufficiente a rappresentare adeguatamente anche solo le diverse condizioni ambientali delle persone. Basti pensare che chi vive in una grande città ha meno possibilità quotidiana di fare esercizio rispetto a chi vive in centri più piccoli. Una differenza che Lazzer suggerisce dovrebbe essere presa più in considerazione in questo tipo di ragionamenti sulla salute pubblica.

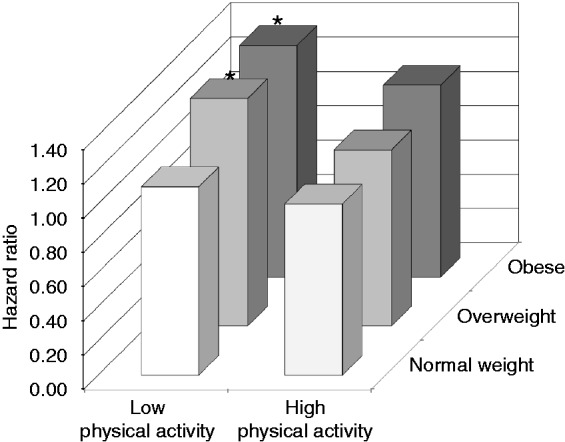

Associazione tra attività fisica e indice di massa corporea con malattie cardiovascolari (The European Society of Cardiology 2017)

Ma il ricercatore dell’Università di Udine sottolinea soprattutto il rischio di sminuire l’importanza dell’attività fisica. “Ci sono moltissime ricerche che mostrano come la sedentarietà sia un fattore negativo per la salute delle persone. L’inattività fisica è un elemento associato a diversi fattori di rischio per la salute”. Per esempio, uno studio del 2017 pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology mostra che persone obese, sovrappeso e normopeso che fanno attività fisica hanno all’incirca lo stesso rischio cardiovascolare.

Uno studio pubblicato nel 2022 sul Journal of American Medical Association (JAMA) arriva a conclusioni simili anche per quanto riguarda il rischio di ictus. Sono due esempi, consolidati, che Lazzer indica come evidenza dei benefici dell’attività fisica, in generale, per abbassare i rischi per la salute.

Junk food

In realtà, nemmeno gli autori dello studio di PNAS hanno voluto sminuire il ruolo dell’esercizio fisico sulla salute, anche in relazione all’obesità. Semmai, a farlo, sono stati alcuni media che hanno letto superficialmente la ricerca. Nel lancio stampa pubblicato sul sito della Duke University, per esempio, il gruppo di autori e autrici ha sottolineato che i loro risultati non significano “che gli sforzi per promuovere l'attività fisica debbano essere minimizzati”. Semmai, servono per comprendere meglio il problema.

Lo studio pubblicato su PNAS ha potuto mettere chiaramente in relazione la maggiore quantità di grasso corporeo con i cibi processati.

In questo senso, il singolo fattore che emerge come discriminante tra contesti più ricchi e benestanti e quelli meno abbienti è la disponibilità di cibi processati. Lo studio, infatti, ha potuto mettere chiaramente in relazione la maggiore quantità di grasso corporeo con i cibi industriali. Un elemento sul quale anche Stefano Lazzer insiste perché, oltretutto, il junk food, il cibo spazzatura come gli snack dolci e salati, le merendine confezionate e simili, “danno una soddisfazione limitata”, che induce a mangiarne ancora.

Per il team della Duke University, insomma, "dieta e attività fisica dovrebbero essere considerate essenziali e complementari, piuttosto che intercambiabili". Non si tratta di mangiare meno (e meglio) o fare più attività fisica, ma di modificare le abitudini di vita per equilibrare entrambi gli aspetti.