Moda e cinema: un rapporto d’osmosi

Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany

Il cinema e la moda sono due arti dello sguardo. Entrambe raccontano chi siamo o chi vorremmo essere attraverso la luce, la materia, il movimento. Da sempre si specchiano l’una nell’altra: la moda dà forma ai sogni del cinema, il cinema restituisce alla moda l’illusione di eternità. Fin dagli anni Trenta, quando Coco Chanel accetta di vestire le star di Samuel Goldwyn per la United Artists – attrici del calibro di Greta Garbo, Marlene Dietrich, Gloria Swanson – il rapporto fra set e passerella comincia a diventare un dialogo di seduzione reciproca. Chanel non resiste a lungo alle pressioni hollywoodiane e ritorna a Parigi, ma lascia un’impronta indelebile: i tailleur sobri, la femminilità moderna, l’idea che un abito possa contenere un personaggio.

Lo stilista e la musa: il caso Givenchy-Hepburn

E spesso infatti c’è una musa a incarnare la visione di uno stilista. In tempi recenti, ma non solo, è una modella (o più d’una, basti ricordare le famosissime degli anni Novanta: Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista, Cindy Crawford e Claudia Schiffer) ma, prima ancora, era un’attrice.

A dare il via a questo sofisticato sodalizio tra couturier e musa del cinema sono Hubert de Givenchy e Audrey Hepburn nel 1953, quando la Paramount chiama lo stilista per annunciargli che la “signorina Hepburn” sarebbe andata in visita alla maison per scegliere i costumi del nuovo film in procinto di essere girato. Che delusione per Givenchy scoprire che la Hepburn in questione non è la Katharine che aveva lavorato al fianco di Humphrey Bogart due anni prima ne La regina d’Africa, ma “un cerbiatto spaventato con due occhioni bellissimi” che risponde al nome di Audrey.

Qualche mese prima Givenchy ha lavorato al guardaroba di Jennifer Jones per il film Il tesoro dell’Africa di John Huston, quindi la richiesta non gli appare peregrina, non fosse che, in realtà, stavolta, per Sabrina di Billy Wilder non gli giunge nessun incarico formale. Semplicemente Audrey Hepburn, appassionata di moda, ha convinto la produzione che per rappresentare la trasformazione della protagonista del film al suo ritorno da Parigi – una Cenerentola moderna – sarebbero state perfette le creazioni del couturier parigino. Facendo portare gli abiti negli USA direttamente nelle valigie dell’attrice non sarebbe poi stato necessario pagare i dazi di importazione e mettere la casa di moda nei titoli di coda, cosa che avrebbe infastidito non poco Edith Head, la costumista (prescelta di Hitchcock), vent’anni di attività alle spalle con circa 35 film all’anno.

Secondo Head, Hepburn sarebbe dovuta andare da Balenciaga e comunque avrebbe dovuto scegliere stoffe blu Oxford o grigio antracite per rispettare le cromie dei film in bianco e nero. Niente da fare: Audrey sceglie un abito di organza bianca ricamato con fiori neri dal nome di Inés Castro che diviene uno dei più noti della storia del cinema; uno spezzato composto da una giacca a doppio petto e una gonna a tubino aderente stavolta sì grigio antracite, che l’attrice poi abbina a un turbante color perla e a degli orecchini a cerchio sempre di Givenchy; infine un abito da cocktail in raso nero con la scollatura a V sulla schiena chiamata dallo stilista proprio “décolleté Sabrina”: un vero e proprio petite robe noir lo avrebbe definito Chanel, elegante, minimalista e versatile.

Il più famoso però Hepburn lo indossa nel celeberrimo Colazione da Tiffany (1961) di Blake Edwards proprio davanti alla vetrina del negozio con in mano il sacchetto di carta stropicciato e il bicchiere di caffè. È un abito di Givenchy – neanche a dirlo – realizzato in raso nero italiano con taglio a colonna e un elemento semicircolare sulla schiena che le lascia scoperte le scapole, sul quale l’attrice fa cadere una vistosa collana di perle fermata sul davanti da una spilla in oro bianco e diamanti. A impreziosire il tutto i guanti neri lunghi fino a sopra il gomito. Di quest’abito celeberrimo, lungo fino ai piedi, Givenchy realizza tre versioni identiche, come si è soliti fare per le riprese dei grandi film, tutte e tre con un grande spacco che si rivela ingestibile e costringe lo stilista a realizzare altre copie poi andate perdute. Le prime tre invece sono finite nell’archivio Givenchy, al Museo del Costume di Madrid e una è stata venduta all’asta da Christie’s nel 2006 per 467.200 sterline e pare sia stata in origine donata dallo stilista a Dominique Lapierre, lo scrittore de La città della gioia, per le sue opere filantropiche.

A completare il mito di Colazione da Tiffany il trench di Burberry della scena finale, sotto la pioggia con il gatto in braccio.

Sabrina nel 1955 vince l’Oscar per i costumi che va interamente a Edith Head perché lo stilista nei titoli di coda non è citato. Da quel momento in avanti l’attrice pretende dalla Paramount, con una clausola non negoziabile, che Givenchy sia sempre il suo stilista: i film insieme saranno ben sette. Nasce così lo “stile Audrey Hepburn” (in cui lo stilista, per esempio, le mette ben in evidenza il collo da cigno che la Paramount in Vacanze romane le aveva fatto coprire con un foulard) e a lei Givenchy dedica la sfilata di alta moda primavera-estate del 1955.

Nel 1957, per celebrare il loro sodalizio lavorativo nonché la loro amicizia, Hubert fa creare (e mettere in produzione), in occasione del ventottesimo compleanno di Audrey, un profumo, L’Interdit, di cui lei diviene il volto. Nel 1954 aveva creato apposta per lei l’abito per la notte degli Oscar quando Hepburn vince la statuetta come migliore attrice in Vacanze romane: un’abitudine – questa delle attrici di farsi disegnare dagli stilisti gli abiti per le grandi serate – vecchia di sempre e sempre più importante per le case di moda.

Notti da Oscar

La notte degli Oscar, infatti, così come il grande schermo stesso, ma forse ancor di più, diviene ben presto una passerella indispensabile per gli stilisti, che, se anche non hanno disegnato gli abiti di scena delle loro muse, le possono vestire per quella grande occasione. Nel 1961 Liz Taylor riceve l’Oscar per Venere in visone in abito Dior; nel 1978 Diane Keaton ritira il suo per Io e Annie (film in cui ha indossato mise di Ralph Lauren dall’estetica androgina e casual che avevano sdoganato giacche oversize, pantaloni larghi, camicie da uomo e cravatta) vestendo un blazer oversize di Armani. Sempre di Armani è il completo giacca-pantalone rosa cipria di Judy Foster nel 1992 quando riceve l’Oscar per Il silenzio degli innocenti; Helen Hunt stringe la statuetta nel 1998 per Qualcosa è cambiato indossando un abito Gucci disegnato da Tom Ford mentre, la stessa sera, Céline Dion canta My heart will go on, dalla colonna sonora di Titanic (1997), con addosso un vestito a collo alto, blu intenso, di taglio minimalista pensato da Michael Kors per Celine su cui risalta un collier di diamanti ispirato al “Cuore dell’Oceano”, il gioiello centrale del film realizzato appositamente per lei. L’anno dopo Gwyneth Paltrow ritirerà l’Oscar per Shakespeare in love indossando un abito di taffetà rosa a spalline sottili con lo scollo a V di Ralph Lauren e lo stilista potrà finalmente sentirsi – lui, “il ragazzo del Bronx” – tra i grandi dell’Olimpo esattamente come Dior, Armani e compagnia.

Film di culto, abiti di culto

Il cinema, e le occasioni a questo legate, hanno infatti il potere magico di trasformare i capi di abbigliamento in elementi iconici e di stile dalla grande fortuna.

Prendiamo per esempio il trench di Burberry (marchio molto antico fondato nel 1856). È un nato per fare la guerra: pratico e tecnicamente avanzato, dai colori mimetici, viene concepito come una seconda pelle totalmente impermeabile, in gabardine, che possa rendere meno umida l’esperienza in trincea, e diventa durante la Grande Guerra uno status symbol perché lo indossano solo generali e ufficiali. Parallelamente cominciano a metterlo anche le donne come gesto patriottico e poi, una volta aggiunta la fodera a quadrati beige attraversati da linee rosse, nere e bianche incrociate (il Burberry Check), si diffonde a macchia d’olio, soprattutto tra le suffragette perché il taglio prettamente maschile giova alla causa femminista.

Ma quand’è che il trench diviene una vera e propria icona? Quando compare, nel 1940, nel film di Alfred Hitchcock Il prigioniero di Amsterdam in cui è indossato dal protagonista, un giornalista in cerca di una storia di guerra (si tenga a mente che, per esempio, Marlene Dietrich nel 1950 in Paura in palcoscenico di Hitchcock è vestita da Dior), e, ancor di più, con la fine della Seconda guerra mondiale, quando acquista un’allure tormentata, da uomo solitario, stanco del mondo che s’incarna nella figura del detective del cinema noir che immaginiamo camminare nella pioggia, o della spia in esilio, o del giornalista in incognito, o – anche – della femme fatale.

Ecco quindi che Humphrey Bogart, nella scena finale di Casablanca (1942), avvolto nel suo impermeabile in gabardine mentre si congeda da Ingrid Bergman, diviene il testimonial inconsapevole del trench: il soprabito come indumento per nascondere i sentimenti e lasciarsi avvolgere romanticamente dalla nebbia.

Lo indossano in quegli anni anche le attrici: Veronica Lake ne Il fuorilegge (1942) e Ava Gardner ne I gangsters (1946).

Qualcosa di simile, cioè il lancio reciproco tra film e abiti indossati nel film, accade anche per Top Gun (1986) con i jeans Calvin Klein aderenti indossati da Tom Cruise, o con i look mascolini di Jennifer Beals in Flashdance (1983), sempre dello stilista americano.

In quegli anni la moda maschile si fa iconica (e lancia definitivamente il suo creatore) proprio grazie a un film: è American Gigolò, diretto nel 1980 da Paul Schrader e interpretato da Richard Gere. Con quella pellicola Armani diviene per tutti lo stilista capace di combinare il classicismo con una sobria modernità e di vestire le élite del mondo. Il protagonista, Julian Kay, è infatti un gigolò dall’alto tenore di vita per il quale l’abbigliamento è fondamentale. Una lunga scena iniziale lo vede in deshabillé, bellissimo, mentre tira fuori giacche, camicie e cravatte dall’armadio e dai cassetti creando sul letto i giusti abbinamenti: una pubblicità senza fine per Giorgio Armani e la sua maison, che negli anni a seguire vestirà Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro ne Gli intoccabili di Brian De Palma e Don Johnson nella serie TV Miami Vice, solo per citare altri due casi celeberrimi.

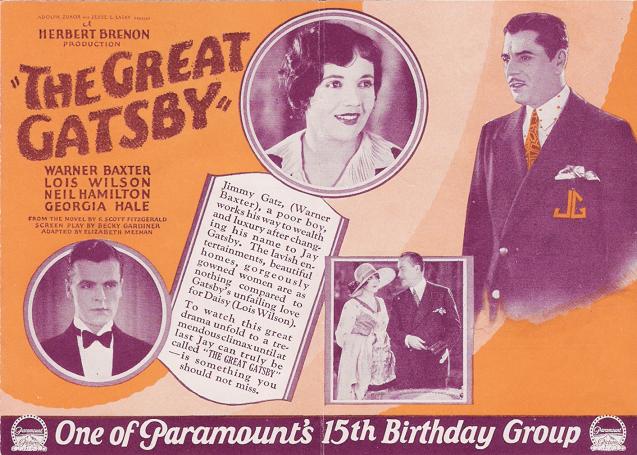

Prima di lui era stato Ralph Lauren a essere consacrato come rappresentante dell’american style, anche in quel caso proprio con un film, Il grande Gatsby di Jack Clayton (1974), i cui temi come la scalata sociale, la definizione del self-made man e il tentativo di entrare nell’élite parlavano dell’esperienza di Lauren. La sua rappresentazione estatica sinonimo di successo, ambizione, desiderio non può che essere perfetta. Gli abiti de Il grande Gatsby successivo (2013), con la regia di Baz Luhrmann, sono stati invece disegnati da Prada che si è occupata anche dei costumi di Romeo + Giulietta (1996) dello stesso regista divenuto un caro amico negli anni.

Sulla scia di Ralph Lauren e di Giorgio Armani, si posiziona anche Michael Kors per Celine nella definizione di uno stile “quiet luxury” quando disegna gli abiti di René Russo in Gioco a due (1999).

Altri casi di apparizioni di capi iconici dentro i film sono, per esempio, il tailleur Chanel indossato da Romy Schneider in Boccaccio 70 nel 1962 (nell’episodio Il lavoro diretto da Luchino Visconti). La stilista, tornata dagli Stati Uniti (dove aveva curato, per esempio, i costumi di Gloria Swanson per Tonight or Never del 1931 diretto da Mervyn LeRoy), aveva infatti preso a collaborare con il cinema europeo, soprattutto con i registi Jean Renoir e Louis Malle (per cui veste Jeanne Moreau ne Gli amanti del 1958) ed era adorata dalle dive della Nouvelle Vague. Nel 1961 disegna infatti i costumi del film di culto L’anno scorso a Marienbad di Alain Resnais in cui Delphine Seyrig mostra un’acconciatura à la garçonne e abiti minimalisti tipici di Chanel impreziositi però da gioielli e piume.

Chi non ricorda, poi, la pelliccia di visone indossata da Gwyneth Paltrow ne I Tenenbaum (2001)? O quella di Silvana Mangano in Gruppo di famiglia in un interno (1974) di Luchino Visconti?

Sono entrambe di Fendi, casa di moda che fin dagli anni Sessanta ha prodotto pellicce e cappotti per il cinema e per il teatro. Molti dei capi pensati per i film (L’innocente di Visconti nel 1976; La storia vera della Signora delle camelie di Bolognini nel 1981 fino a produzioni come L’età dell’innocenza di Scorsese del 1993 o Evita di Alan Parker del 1996) sono stati esposti nel 2017 alla mostra Fendi Studios al Palazzo della Civiltà Italiana di Roma.

Altro caso emblematico sono le manette in argento massiccio in edizione limitata esposte nel flagship store Gucci di Firenze nel 1998, il giorno in cui Patrizia Reggiani è stata condannata per aver orchestrato l’omicidio del marito Maurizio Gucci, ex presidente della maison.

Per Tom Ford, all’epoca alla guida della casa di moda, le manette avevano un significato provocatorio che ha raggiunto la sua massima espressione con l’uscita del libro Cinquanta sfumature di grigio nel 2011 e del film nel 2015: ora sono esposte nel museo Gucci di Firenze. Tom Ford ha invero disegnato abiti per molte pellicole e serie TV, per esempio per Daniel Craig nei panni di James Bond negli omonimi film e il guardaroba di Harvey Specter nella serie televisiva Suits che rappresenta quasi una pubblicità vivente del marchio soprattutto quando afferma: “Le persone notano cosa indossiamo, perciò, che ti piaccia o no, lo devi fare”.

Uno stilista che si è speso molto per il cinema è stato anche Jean Paul Gaultier, a partire dal film Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) di Peter Greenaway con Helen Mirren in cui mette in campo tutta la sua abilità nel produrre corsetti, stivali, piume, lingerie d’effetto e non è un caso, poi, che la collaborazione più assidua sia proseguita con un regista audace come Pedro Almódovar. In Kika-Un corpo in prestito (1993) disegna due abiti per Victoria Abril: uno in velluto nero che scopre il seno finto e un completo militare con videocamera incorporata, e veste anche Rossy del Palma; ne La mala educación (2004) prepara l’abito di Gael García Bernal, un modello nude a sirena rifinito con piume, paillettes e applicazioni sul seno e sul pube; infine ne La pelle che abito (2011) veste Elena Anaya, Marisa Parades e Roberto Álamo.

Collabora anche con Marc Caro e Jean-Pierre Jeunet per La città perduta (1995) candidandosi al premio César per i migliori costumi, e disegna gli abiti de Il quinto elemento (1997) il film di fantascienza di Luc Besson con Bruce Willis e Milla Jovovich.

Può accadere però anche l’esatto contrario di quanto siamo andati finora raccontando.

L’abito rosso che Julia Roberts indossa in Pretty Woman (1990) per andare all’opera è disegnato dalla costumista Marilyn Vance-Straker e non da Valentino, come tutti credono, visto che lo stilista è noto per il suo celebre rosso: 100% magenta, 100% giallo e 10% nero. Leggenda vuole poi che il regista Garry Mashall lo preferisse nero, ma che a nulla siano valse le sue richieste alla costumista.

Valentino nel cinema ci è entrato ugualmente, in senso letterale, recitando un cameo nel famosissimo Il diavolo veste Prada (2006) dove ha conosciuto Ann Hathaway che è diventata per lui come una figlia.

REUTERS/Andrea Warnecke

Altre muse, altri pezzi iconici

Ci sono poi casi in cui se pensiamo al brand, o a un prodotto del brand, ci vengono immediatamente in mente un’attrice o un attore.

Per esempio, per il profumo Chanel n.5 non possiamo non avere in mente Marilyn Monroe da quando, in un’intervista, alla domanda su cosa indossasse per andare a dormire rispose: “Solo qualche goccia di Chanel numero 5”.

Allo stesso modo istintivamente associamo al profumo Rose the one di Dolce&Gabbana una delle muse di Woody Allen, Scarlett Johansson; a J’adore Dior la sensualissima Charlize Theron dal collo lungo come la boccetta dell’essenza; al profumo Coco Mademoiselle di Chanel la sottile e affascinante Keira Knightley (che per la maison ha interpretato un corto sulla vita della stilista).

Ma c’è di più: ci sono accessori che portano addirittura il nome delle muse che li hanno ispirati.

È il caso della celeberrima borsa Kelly di Hermès, chiamata in origine “Sac de Dames à Courroies” e ribattezzata nel 1956 in onore dell’attrice che l’anno prima aveva vinto l’Oscar per La ragazza di campagna di George Seaton e che aveva lavorato con Hitchcock ne La finestra sul cortile (1954) e in Alta società (1956) di Charles Walters indossando abiti della costumista Edith Head, la stessa del caso Hepburn-Givenchy. Quell’anno, infatti, Grace Kelly lascia il cinema per sposare Ranieri III di Monaco diventando principessa, e, quando viene paparazzata con la borsa di Hermés in mano a coprire la pancia, finendo sulla copertina di Life, tutti pensano che sia in dolce attesa: la borsa viene così indissolubilmente legata alla sua immagine (ma solo dal 1977 cambierà ufficialmente nome diventando "la Kelly").

Il foulard Flora di Gucci nasce propriamente per lei invece, quando nel 1966 va con il marito in visita al negozio milanese della maison accompagnata proprio da Rodolfo Gucci che le avrebbe voluto regalare un foulard senza però trovarne uno adatto. Lo fa così disegnare da Vittorio Accornero de Testa, illustratore, pittore e scenografo con cui collabora dal 1960: ispirato alla Primavera del Botticelli ha una fantasia con 43 tipi di fiori, piante e insetti per un totale di 37 tonalità di colore.

Grace lo indosserà per tutta la vita, al collo o tra i capelli, e quella fantasia diventerà uno dei segni distintivi di Gucci.

La storia della borsa Birkin di Hermés è simile. All’inizio degli Ottanta l’attrice Jane Birkin, musa di Michelangelo Antonioni, incontra in aereo l’imprenditore Jean-Louis Dumas alla guida della casa di moda, lei ha con sé una borsa troppo piccola, lui le suggerisce un modello con le tasche e lei si lamenta del fatto che Hermés non le fa. Servirebbe una borsa più grande della Kelly ma più piccola e leggera di una valigia, ideale per le madri. Detto fatto: Dumas fa progettare la Birkin, che misura 35 cm, ha anche lo scomparto porta-biberon e viene lanciata nel 1984.

Oggi la Birkin è un’icona di stile: nella serie TV Sex and the city, Samantha, una delle quattro protagoniste, cerca invano di comprarsene una (c’è una lista d’attesa di due anni!). Nel film che alla serie è seguito, nel 2008, hanno poi trovato spazio altri pezzi iconici: l’abito da sposa di Carrie Bradshaw disegnato dalla stilista di rottura Vivienne Westwood e il modello di borsa Motard Firebird, disegnato da Marc Jacobs per Louis Vuitton, che Carrie regala alla sua assistente: un modello kitsch, definito da alcuni un vero e proprio “errore estetico”. Vuitton più classiche avevano invece popolato la serie in precedenza, così come Gossip girl nel 2007 e moltissimi altri film a partire dagli anni Cinquanta tra cui Arianna (1957), Paris Holiday (1958); Millie (1967), Il treno per Darjeeling (2007).

Anche Audrey Hepburn è stata ispiratrice, in qualche modo, di una borsa: una versione più piccola della borsa Speedy di Louis Vuitton, chiamata “Speedy 25”.

Quando lo stilista si mette a far cinema

Dalla fine degli anni Novanta, la relazione si capovolge: non più solo abiti nel cinema, ma cinema dentro la moda.

Tom Ford fonda la casa di produzione Fade to Black e dirige A Single Man (2009) e Animali notturni (2016): due film di estetica impeccabile, dove ogni dettaglio sartoriale è linguaggio dell’anima.

Miuccia Prada, pioniera del fashion film, nel 2012 affida a Roman Polanski il corto A Therapy, in anteprima a Cannes, di matrice autobiografica, con Helena Bonham Carter nel ruolo di una borghese in pelliccia che va dallo psicanalista (interpretato da Ben Kingsley) e lì racconta tutti i suoi traumi familiari, mentre lo psicanalista – affascinato dalla pelliccia – se la prova intanto che la donna distesa sul lettino guarda il soffitto. Lo stesso anno Baz Luhrmann traduce la sua idea di “brutto sublime” in immagini per il Metropolitan Museum di New York in occasione della sua annuale mostra sulla moda dedicata, quell’anno, a Miuccia Prada e a Elsa Schiapparelli e intitolata “Impossible conversations”.

A volte il cinema ispira la moda

La fascinazione però funziona anche al contrario.

Dolce&Gabbana riscrivono il cappotto rosso che Yves Saint Laurent aveva disegnato per la Catherine Deneuve del film Belle de jour (1967) diretto da Luis Buñuel, nella sfilata con la collezione autunno-inverno 1995-96 in cui Kate Moss lo indossa in versione corta e sbarazzina.

Raf Simons per Calvin Klein reinterpreta Il laureato (1967), Lo squalo (1975) Carrie (1976) e Gli uccelli (1963) per raccontare l’identità americana e il suo lato oscuro: abiti in vernice rossa, dettagli destrutturati, riferimenti western, materiali come lattice, tulle, cotone pesante e texture tecniche.

Alexander McQueen trasforma Taxi Driver di Scorsese del 1976 (è un omaggio anche alla sua autobiografia – il padre era tassista) e Psycho (1960) o L’uomo che sapeva troppo (1956) di Hitchcock in collezioni visionarie, Mary Poppins e Kubrick in racconti gotici.

Kenzo si ispira a David Lynch per le sue creature oniriche (fa cucire su felpe e maglioni la parola FIRE o gli oggetti enigmatici di Twin Peaks) e fa riferimento al Libro della Giungla in occasione del remake del film per una capsule collection che ha il personaggio di Shere Khan, la tigre, come protagonista.

Tom Ford per Gucci nel 2003-2004 reinterpreta l’estetica di Blade runner disegnando cinture obi giapponesi; Michael Kors per Celine nel 2000-2001 fa espliciti riferimenti alla telenovela Dynasty e già nel 1978 Ralph Lauren, per le sue collezioni stile Old West, si ispirava al telefilm La casa nella prateria ottenendo come risultato che in piena Manhattan si cominciassero a vedere un po’ ovunque cappelli da cowboy.

Insomma moda e cinema non si limitano a vestirsi a vicenda: si riconoscono. Un vestito, come un’inquadratura, può custodire un’emozione o trasformarla in mito.

Entrambi sono specchi di desiderio, architetture di luce: l’abito è una seconda pelle che racconta un personaggio; il film è un vestito di tempo che racconta chi siamo.

E quando i due si incontrano – sotto i riflettori o sotto la pioggia – il mondo si ferma per un istante, e lo sguardo diventa storia.