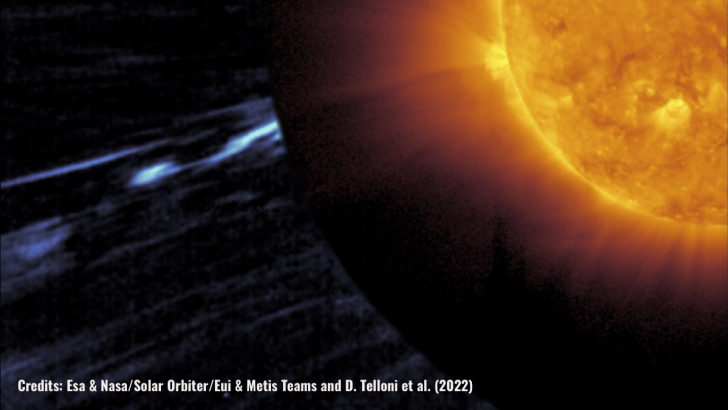

Sputnik 1: 68 anni fa l’alba dell’era spaziale

Una riproduzione di una cartolina sovietica dello Sputnik 1. Foto: Sludge G via Flickr

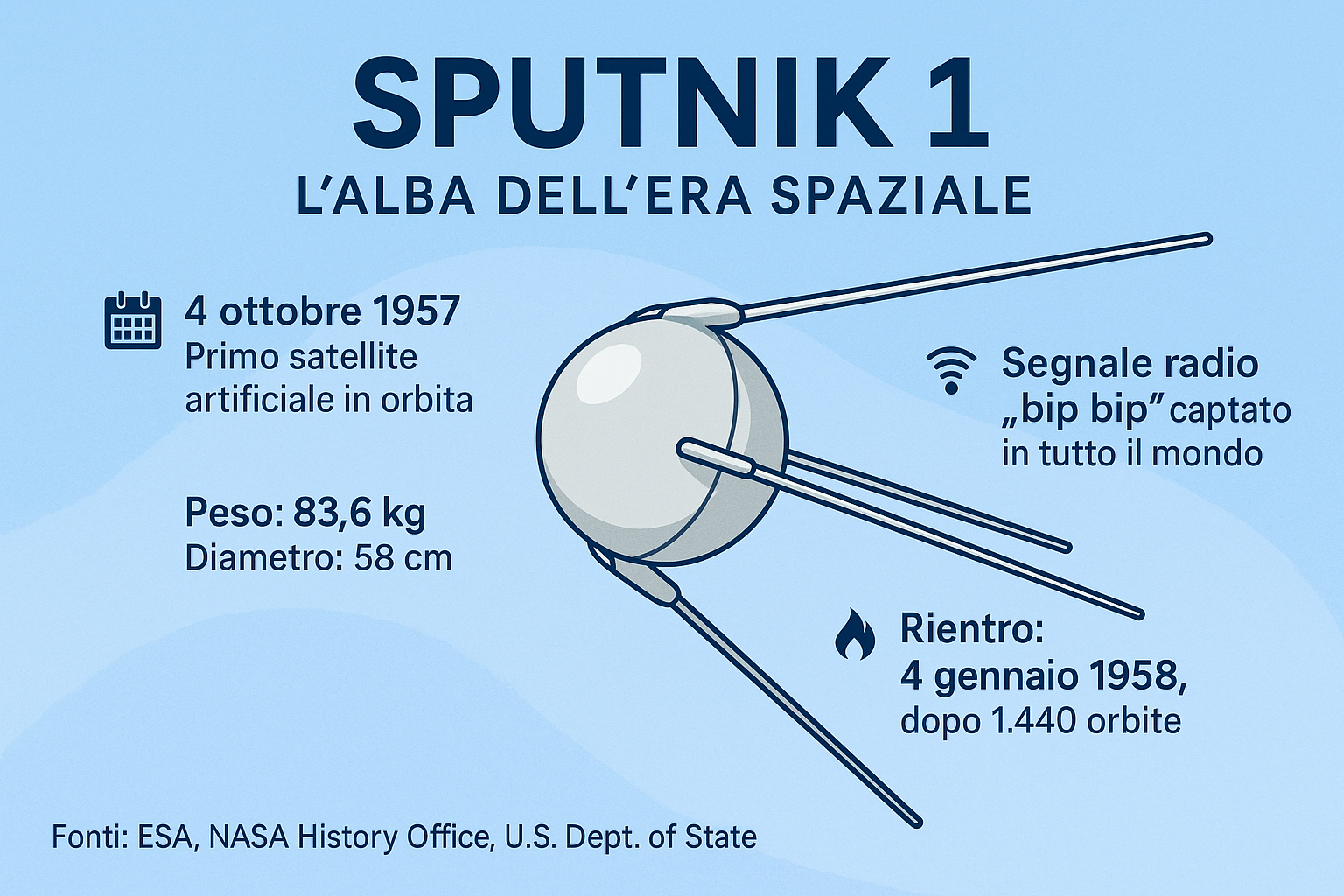

Il 4 ottobre 1957, alle 19:28:34 UTC, un razzo R-7 s’innalzò dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, trasportando a bordo una sfera metallica di appena 58 centimetri di diametro. Pochi minuti dopo, quella sfera – lucida e dotata di quattro lunghe antenne – entrava in orbita attorno alla Terra e iniziava a trasmettere un segnale radio inconfondibile: un “bip bip” che avrebbe fatto il giro del pianeta, intercettato sia da stazioni ufficiali sia da semplici radioamatori. Quell’oggetto si chiamava Sputnik 1 e segnò – 68 anni fa – l’inizio dell’era spaziale, un cambiamento epocale che travalicò i confini della scienza per toccare la politica, la cultura e perfino la vita quotidiana delle persone.

Il bip bip dello Sputnik

Il contesto della Guerra fredda

Per comprendere la portata dell’impresa sovietica bisogna collocarla nel clima della Guerra fredda. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano impegnati in una competizione ideologica e militare senza precedenti. Il lancio di un satellite artificiale non rappresentava soltanto un progresso tecnologico: era una dimostrazione di potenza strategica, perché lo stesso razzo in grado di mettere in orbita un oggetto poteva essere adattato per trasportare testate nucleari intercontinentali.

Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower aveva annunciato l’intenzione di lanciare un satellite nell’ambito dell’Anno Geofisico Internazionale (1957-58), ma il programma Vanguard accumulava ritardi. L’URSS, sotto la guida del progettista Sergej Korolëv, decise allora di anticipare i tempi, rinunciando a un satellite complesso e costruendone uno più semplice e affidabile. Nacque così l’Object PS, ovvero “Prostejšij Sputnik”: letteralmente, il “satellite più semplice”.

Un piccolo satellite per un grande passo

Dal punto di vista tecnico, lo Sputnik 1 era un capolavoro di essenzialità. Pesava 83,6 chilogrammi ed era alimentato da batterie argento-zinco in grado di mantenere il segnale per circa tre settimane. Le sue quattro antenne trasmettevano su due frequenze (20,005 e 40,002 MHz), scelte appositamente per poter essere ricevute in tutto il mondo.

La sua orbita era ellittica, con un perigeo di 215 chilometri e un apogeo di 939 chilometri, inclinata di circa 65 gradi rispetto all’equatore. Ogni orbita veniva completata in poco più di 96 minuti. Tra ottobre 1957 e gennaio 1958, lo Sputnik completò circa 1.440 rivoluzioni attorno al pianeta, fino a quando il 4 gennaio 1958 rientrò nell’atmosfera e si disintegrò.

Il contributo scientifico fu concreto. Analizzando la durata e la variazione dell’orbita, i ricercatori poterono ottenere dati preziosi sulla densità degli strati alti dell’atmosfera. Inoltre, lo studio della propagazione del segnale radio permise di migliorare la conoscenza della ionosfera. Non era un laboratorio sofisticato, ma il suo “bip” conteneva informazioni che gli scienziati seppero interpretare.

Lo shock internazionale

La reazione mondiale fu immediata e dirompente. Negli Stati Uniti, la notizia del lancio provocò quello che i giornali chiamarono “Sputnik shock”. Per la prima volta, un Paese straniero – e per di più l’avversario ideologico – dimostrava di possedere una superiorità tecnologica inattesa. Il satellite sovietico divenne un’icona politica, simbolo del sorpasso comunista.

Il governo americano reagì in fretta. Nel 1958 venne creata la NASA, destinata a coordinare e potenziare gli sforzi spaziali degli Stati Uniti, e venne rafforzata l’agenzia ARPA (oggi DARPA), con il compito di promuovere ricerca e innovazione in campo militare e tecnologico. Nello stesso anno fu approvato il National Defense Education Act, una legge che destinava risorse ingenti alla formazione scientifica e tecnica, nel timore che la nuova generazione americana non fosse pronta a competere con gli ingegneri sovietici.

Ma l’effetto si fece sentire anche in ambito civile: negli anni successivi, il “bip” dello Sputnik alimentò la corsa allo spazio che avrebbe portato, dodici anni più tardi, lo sbarco sulla Luna.

La voce dello Sputnik

Dal punto di vista simbolico, lo Sputnik 1 è ricordato soprattutto per il suo suono. Il segnale radio era monotono e regolare, eppure suggestivo: per milioni di persone rappresentava la prova tangibile che l’umanità era riuscita a superare i confini della Terra. Non a caso, molte trasmissioni radiofoniche dell’epoca diffusero quel suono come colonna sonora della modernità.

La sua eco culturale fu immensa. Negli Stati Uniti, il nome “Sputnik” entrò nel linguaggio comune come sinonimo di sorpresa tecnologica. Nacquero prodotti di consumo, giocattoli, cocktail, persino mode ispirate alla piccola sfera d’alluminio. L’arte e la letteratura ne furono influenzate: il satellite divenne simbolo di un futuro in cui l’uomo avrebbe conquistato lo spazio.

Una lezione di semplicità e determinazione

Un aspetto spesso sottolineato dagli storici è la decisione di Korolëv di puntare sulla semplicità. Il progetto originario, denominato Object D, prevedeva un satellite molto più sofisticato, dotato di strumenti scientifici complessi. Ma i ritardi e le difficoltà tecniche rischiavano di compromettere la sfida. Con grande pragmatismo, il progettista decise di ridurre tutto all’essenziale, pur di arrivare per primo.

Quella scelta si rivelò vincente: lo Sputnik 1 non solo aprì la strada a missioni più complesse, ma dimostrò che anche un oggetto relativamente semplice poteva avere un impatto storico enorme, se inserito nel contesto giusto.

Sergej Korolëv, l’uomo dietro lo Sputnik

Dietro la semplicità dello Sputnik 1 c’era un uomo complesso, spesso rimasto nell’ombra: Sergej Korolëv. Nato in Ucraina nel 1907, ingegnere aerospaziale e visionario progettista, fu il principale artefice del programma spaziale sovietico. La sua carriera non fu lineare: negli anni Trenta cadde vittima delle purghe staliniane e trascorse diversi anni nei gulag, subendo condizioni durissime. Fu liberato nel 1944, quando il governo sovietico decise di sfruttare il talento dei migliori ingegneri per competere con i progressi missilistici tedeschi.

Korolëv lavorò allo sviluppo dei missili balistici intercontinentali e, in parallelo, coltivò l’idea di portare l’uomo nello spazio. Visionario e pragmatico al tempo stesso, comprese che il primo passo doveva essere il lancio di un satellite artificiale. Con uno stile di leadership severo ma carismatico, riuscì a coordinare centinaia di ingegneri e tecnici in condizioni spesso difficili, con risorse limitate e sotto la pressione politica di Mosca.

Il suo nome rimase segreto fino alla morte, nel 1966, perché le autorità sovietiche volevano proteggere il programma da eventuali attentati e mantenere l’aura collettiva delle conquiste spaziali. Solo dopo la sua scomparsa venne riconosciuto pubblicamente come il “progettista capo”, il padre dello Sputnik e del programma che avrebbe portato Gagarin nello spazio. La sua vita, segnata da sofferenze e da una determinazione straordinaria, dimostra come dietro ogni conquista tecnologica ci siano storie umane di coraggio e resilienza.

L’eredità a sessant’anni di distanza

A sessant’anni dal lancio, l’Agenzia Spaziale Europea ha ricordato come Sputnik abbia “cambiato il mondo”, inaugurando un’epoca di collaborazione scientifica internazionale, oltre che di competizione. Oggi i satelliti sono strumenti quotidiani: regolano le comunicazioni, monitorano il clima, forniscono dati indispensabili alla ricerca e persino alla navigazione dei nostri smartphone. Tutto questo discende, in linea diretta, da quella sfera di alluminio che nel 1957 cominciò a inviare il suo segnale dallo spazio.

L’eredità dello Sputnik è duplice. Da un lato, rappresenta l’inizio di una corsa che ha portato all’esplorazione interplanetaria e a scoperte straordinarie. Dall’altro, ricorda il valore simbolico e culturale della scienza: un piccolo oggetto può cambiare il corso della storia se riesce a incarnare le aspirazioni e le paure di un’epoca.

Lo Sputnik 1 fu molto più di un satellite. Fu un atto politico, una conquista scientifica, un’icona culturale. Il suo “bip” non trasmetteva soltanto dati tecnici: raccontava l’ingresso dell’umanità in una nuova dimensione, quella spaziale. Da allora, nulla è stato più come prima.