Le bugie non sono tutte uguali. Uno studio indaga le basi neurali delle “white lies”

Le bugie bianche sono quelle che raccontiamo “a fin di bene”, quando diciamo a un amico che nessuno si è accorto di quella volta che ha sbattuto contro un palo camminando per strada oppure che la bistecca che ha cucinato non era bruciata, solo molto abbrustolita.

Può sembrare che le motivazioni che ci spingono a raccontare queste innocenti frottole siano dettate, in fin dei conti, dall'altruismo: le diciamo per evitare dei dispiaceri alle persone a cui vogliamo bene, magari per proteggerle da una delusione o per risparmiare loro vergogna e imbarazzo. Ebbene, questo è vero solo in parte. In realtà, le bugie bianche non sono sempre il frutto di un'intenzione puramente altruistica. In alcuni casi, infatti, si rivelano vantaggiose anche per le persone che le raccontano. A volte diciamo che la carne non è bruciata per non doverci sorbire un'interminabile serie di scuse da parte di chi ce l'ha cucinata o per salvarci da una seconda grigliata organizzata per rimediare al fallimento. Un'innocua bugia può essere utile per farci uscire senza stress da situazioni potenzialmente scomode senza sentirci in colpa, perché, in fondo, ciò che abbiamo detto non ha fatto male a nessuno.

Magari non lo immaginiamo, ma i meccanismi che si attivano nel nostro cervello sono diversi a seconda della motivazione alla base della nostra bugia. A indagarli sono stati Ju-Young Kim e Hackjin Kim, due neuroscienziati del Laboratory of social and decision neuroscience della Korea University di Seul che in un recente studio, pubblicato sulla rivista Jneurosci, hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per scoprire quali aree del cervello si attivavano quando si racconta una bugia bianca con fini egoistici e quando invece lo si fa per altruismo.

Insieme a Giuseppe Sartori, professore di neuropsicologia e psicopatologia forense all'università di Padova, abbiamo parlato di bugie bianche, delle loro motivazioni, e dei risultati del lavoro di Kim e Kim.

L'intervista completa al professor Sartori. Montaggio di Elisa Speronello

“Le bugie possono essere classificate sulla base dell'impegno cognitivo, quindi a seconda alla difficoltà mentale che deve affrontare chi mente, oppure con riferimento alle intenzioni e ai vantaggi ottenuti, come nel caso di questo studio”, spiega il professor Sartori. “Quando pensiamo a un mentitore, infatti, immaginiamo qualcuno che racconta una bugia per ottenere un vantaggio personale, come nel caso di un criminale che non vuole essere scoperto e cerca di ingannare gli investigatori. Esistono però anche degli altri tipi di menzogne che vengono raccontate per educazione, come quando, ad esempio, diciamo a un nostro amico che abbiamo apprezzato il pasto che ci ha cucinato, anche se non ci è affatto piaciuto. Si tratta di una “bugia bianca” che causa pochissimi svantaggi a chi la racconta e molti a chi la riceve.

Poi ci sono le bugie di Pareto, che hanno a che fare con situazioni particolari in cui i vantaggi sono sia a favore di chi racconta la bugia, sia di chi la riceve. Si tratta, per certi versi, di una “estensione” della bugia bianca.

Gli autori dello studio in questione hanno studiato il substrato nervoso di queste particolari tipologie di menzogne. È già noto da tempo che per ideare una bugia si utilizzano regioni del cervello diverse da quelle che si attivano quando invece si dice la verità. Mentire richiede l'attivazione di una regione del lobo frontale che è associata alla memoria di lavoro. Infatti, mentire non è qualcosa che si può fare a caso, ma richiede una certa attenzione per non rendere la bugia facilmente smascherabile. Per questo motivo, il mentitore deve fare dei controlli mentali che lo impegnano cognitivamente. Le “white lies” e le bugie di Pareto attivano regioni parzialmente diverse del cervello, e gli autori dello studio hanno cercato di identificarle a partire da alcune procedure di induzione alla menzogna.

Non è semplice, infatti, stimolare bugie che siano trattabili dal punto di vista sperimentale. In alcuni casi sono stati somministrati, ai partecipanti, degli anagrammi da risolvere in cambio di una ricompensa in denaro. Alcuni di questi enigmi erano realmente risolvibili, mentre altri no. Per questo era facile capire che chi diceva di aver trovato la soluzione per tutti in realtà stava mentendo.

Ricerche come questa hanno dimostrato che il soggetto medio è propenso a mentire, ma non troppo: è come se ci fosse una sorta di accettazione sociale del mentire entro certi limiti.

Tornando allo studio di Kim & Kim, in questo caso i ricercatori hanno utilizzato anche la tecnica della risonanza magnetica funzionale, che permette sostanzialmente di misurare una attività cerebrale in base al consumo di ossigeno. Esiste infatti un segnale di risonanza magnetica chiamato segnale BOLD, che indica quanto ossigeno viene reclutato in una certa regione del cervello in un determinato momento.

I partecipanti all'esperimento sono stati sottoposti a dei test che inducevano a raccontare bugie mentre si trovavano nello scanner di risonanza magnetica.

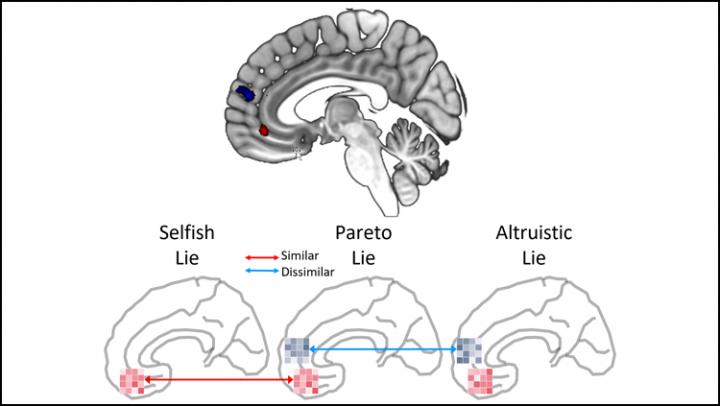

Gli autori hanno elaborato un sistema per prevedere “alla cieca” il tipo di menzogna prodotta sulla base delle zone del cervello che si attivavano, ovvero la regione frontomediale e quella dorsolaterale: entrambe appartenenti al lobo frontale. Si sono poi serviti di un algoritmo di machine learning che, in base alla localizzazione dell'attività cerebrale, era in grado di capire se la persona stesse raccontando una bugia di Pareto, e quindi con una finalità allo stesso tempo egoistica e altruistica, oppure una bugia bianca totalmente disinteressata”.

Foto: Neural representation in MPFC reveals hidden selfish motivation in white lies, JuYoung Kim & Hackjin Kim, Journal of Neuroscience 2021

“Il problema della menzogna interessa da sempre l'uomo e le ricerche cognitive a riguardo hanno fatto grandi passi in questi ultimi anni”, continua il professor Sartori. “Noi esseri umani siamo “progettati” per pensare che gli altri dicano la verità quando ci raccontano qualcosa, tranne, naturalmente, in alcune situazioni particolari: pensiamo ad esempio a degli ispettori che stanno interrogando un sospettato, il quale viene considerato un bugiardo potenziale”.

Contrariamente a quello che si pensa, non è facile identificare un mentitore senza particolari tecniche di tipo cognitivo.

In un esperimento condotto dal professor Sartori, infatti, era stato chiesto ai partecipanti di fornire due versioni diverse, una vera e una falsa, di un'esperienza vissuta.

“Abbiamo potuto constatare che la persona media non è in grado di capire quale tra due racconti sia vero e quale falso”, sottolinea il professor Sartori. “Un altro mito da sfatare è che ci siano degli indizi comportamentali evidenti, non verbali, come ad esempio accavallare le gambe o muovere le mani in modo particolare, in grado di farci riconoscere quando una persona sta mentendo. Contrariamente a quello che si pensa, questi indicatori comportamentali sono praticamente inesistenti”.

Lo studio delle bugie assume poi grande rilevanza nel campo processuale. Come spiega il professor Sartori, “frequentemente i giudici hanno iniziato a servirsi di una serie di valutazioni di attendibilità del testimone. Tuttavia, anche in ambito forense i metodi di discriminazione sono molto deboli.

Ad esempio, normalmente si pensa che il mentitore sia colui che si contraddice, al contrario di chi dice la verità. Non è detto che questo sia vero. Paradossalmente, il bugiardo spesso si contraddice molto poco, proprio perché sa di stare mentendo e perciò si prepara, ogni volta che racconta la sua storia, a fornire una versione coerente. È anche consapevole, inoltre, della convinzione diffusa che contraddirsi significhi mentire.

Al contrario, chi non ha niente da nascondere quando parla incappa in quella percentuale fisiologica di contraddizione che è intorno al 5%”.

Ci sono però delle differenze tra una bugia ben studiata, perché preparata in anticipo, e una improvvisata sul momento. Infatti, continua il professor Sartori, “l'unico modo davvero efficace per identificare il mentitore è porgli delle domande su tematiche sulle quali non si è preparato”, e lo ha dimostrato uno studio sulla menzogna dell'identità a cui ha partecipato il professore nel 2017.

“Tra le tecniche utilizzate in ambito forense, una di queste riguarda le cosidette micro-espressioni facciali, che consiste nel valutare, ad esempio, il tipo di contrazione muscolare che permette di distinguere un sorriso costruito da uno spontaneo”, aggiunge Sartori. “Altre metodologie, invece, si basano sulla valutazione dei tempi di reazione. Senza dimenticare, naturalmente, il poligrafo o “macchina della verità” in uso sopratutto negli Stati Uniti. Anche questo strumento, però, è fallibile, come dimostra il caso emblematico di Edward Snowden, che aveva superato un test della macchina della verità poco tempo prima di uscire allo scoperto e diffondere una enorme quantità di informazioni riservate che diedero origine al celebre scandalo internazionale”.