Le ceramiche di Lucio Fontana e quella passione (senza fine) per la materia

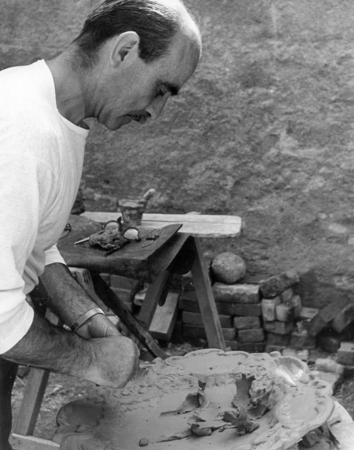

Lucio Fontana nel suo studio con le Nature, 1959-1960 ©Fondazione Lucio Fontana, Milano, by SIAE 2025

Non di sole tele ferite vive l’arte di Lucio Fontana (1899-1968), non di soli tagli, rivelatori di infinito oltre il dipinto. Pioniere dello Spazialismo e dell'arte concettuale, artista innovativo, Fontana nutriva un’autentica passione per la materia, aspetto meno conosciuto della sua produzione ma a cui si dedicò, forse più intimamente ma, con cura e dedizione, sin dagli anni della giovinezza e per tutta la vita, tra Argentina e Italia, negli anni del fascismo, con gli studi all'Accademia di Belle Arti di Brera nel 1927, e successivamente durante la ricostruzione postbellica e il boom economico.

La Collezione Guggenheim di Venezia ospita la prima monografica, in ambito museale, esclusivamente dedicata alla sua produzione ceramica: una mostra con una settantina di opere storiche, alcune inedite, provenienti da collezioni pubbliche e private, che già dal titolo Mani-fattura rivela il gusto per la creazione viva che nasce tra le mani dell’artista. Dagli animali ai ritratti donne, dai pagliacci ai duellanti fino alle sculture astratte, tra pezzi unici realizzati a mano e oggetti prodotti in serie, il percorso è cronologico e tematico ed è accompagnato da un cortometraggio inedito realizzato dal regista argentino Felipe Sanguinetti, che racconta gli anni milanesi. I focus italiani sono dedicati ai soggiorni ad Albisola, in Liguria, dove Fontana instaura relazioni importanti con il ceramista e poeta Tullio dʼAlbisola e gli altri esponenti della manifattura ceramica Mazzotti, e appunto a Milano, nel dopoguerra, dove collabora con designer e architetti realizzando fregi ceramici per edifici e sculture per chiese, scuole, cinema.

Lucio Fontana al lavoro, Albisola, primi anni Cinquanta. © Fondazione Lucio Fontana, Milano, by SIAE 2025

“ È bene intendersi subito: io sono uno scultore e non un ceramista [...] I critici dicevano ceramica, io dicevo scultura Lucio Fontana, 1939

“Oggi la ceramica di Fontana sta ricevendo una rinnovata attenzione, grazie anche all'interesse che questo materiale è tornato a suscitare nell'arte contemporanea”, spiega Sharon Hecker, storica dell’arte e curatrice della mostra veneziana che, in questo modo, aggancia il progetto espositivo alle tendenze artistiche legate al presente. “Quella di Fontana è una produzione proteiforme, varia e per questo difficile da classificare”, con un costante impegno dal punto di vista della tecnica, evidente nel suo proporsi attraverso la creazione di opere ora grezze, ora smaltate, e in cui è sempre rintracciabile il piacere tattile.

Quella per la ceramica è una passione rilevante, mai secondaria, ma più intima e delicata rispetto al lavoro sulla tela, al gesto netto del taglio, “immediato ed eroico”, puntualizza Hecker. Nel modellare la creta Fontana si sente più rilassato, attende il tempo che serve, ha voglia di collaborare, entrare in relazione. A tal proposito il critico Erich Baumbach scriveva: “L'altra metà di Fontana si esprime felicemente nelle sue opere in ceramica che ci stupiscono, e chi non lo conosce bene fa fatica a credere che il nostro amico, così aggressivo e mascolino, sia il loro creatore. Quest’altra metà è piena di delicatezza romantica, gusto sensibile, forza indiretta e sottintesa: rappresenta la seconda anima che si ispira a motivi come farfalle, conchiglie, granchi, coralli”. Il risultato sono vere e proprie sculture, perché così lo stesso Fontana definiva i suoi lavori. “È bene intendersi subito: io sono uno scultore e non un ceramista [...] I critici dicevano ceramica, io dicevo scultura”, si legge in un suo articolo pubblicato su Il Tempo nel settembre 1939.

“ Fra il suicidio e il viaggio ho scelto il secondo perché spero di realizzare ancora una serie di ceramiche e sculture che mi diano il piacere o la sensazione d'essere ancora un uomo vivo Lucio Fontana, 1947

La Ballerina di Charleston, opera realizzata al ritorno in Argentina nel 1926 dopo l’esperienza traumatica del primo conflitto mondiale vissuto insieme agli altri “ragazzi del ʼ99”, è una figura femminile dai lineamenti astratti dipinta interamente di nero. Pur essendo un gesso dipinto, viene collocata da Fontana all’inizio della sua avventura scultorea con la ceramica, avviata già negli anni della giovinezza. Prima e dopo la ballerina, sono esposti rispettivamente alcune terrecotte non smaltate e gli animali, invetriati in fase di cottura, con colori vivaci, dal granchio alla tartaruga, dal pesce alla farfalla fino ai cavalli e i coccodrilli: tra questi, spicca il magnifico Coccodrillo arancione e verde del 1936-1937, di grande impatto estetico.

Torso italico (1938), riconfigurazione dell'Augusto di Prima Porta, colloca Fontana nell'epoca fascista: grande per dimensioni, mostra un braccio mozzato e l'elemento dell'albero spoglio che suggerisce un'idea di declino e rende difficile una precisa lettura del rapporto reale tra l'artista e il fascismo (nonostante lui stesso scelga di accettare commissioni dal regime). Diverso e chiaro è il tono delle presenze marziali che trasmettono un messaggio di difesa psicologica e un tentativo di resilienza: “Sono lotte, non violente - precisa la curatrice Hecker -, modellate in una sorta di danza, che diventa un modo per elaborare il trauma", per gestire il dolore della guerra. Nel 1943 Fontana rifletteva sulla personale esperienza nel primo conflitto (e per sfuggire al secondo ritorna in Argentina) e sulle sue scelte successive, con particolare riferimento alla pratica della ceramica come risposta: "Ho vissuto il campo di battaglia in tutto il suo clamore. È stato questo a farmi decidere per l'arte e per l'espressione esterna di tutte le reazioni che mi aveva provocato. Dopo i vent'anni ho iniziato a modellare”. Nella Battaglia (1947), smaltata in porpora e acquamarina, i corpi duellanti si trasformano in coralli marini. Anche le opere collegate al mondo del teatro, a cui apparteneva la madre, portano le cicatrici del conflitto e, attraverso le coppie dinamiche dei Pagliacci (1947-1953), rivelano da un lato l'ottimismo di un nuovo inizio, dall'altro il difficile ruolo dell'artista in una società in trasformazione.

“ Dovevi modellare e, nel modellato, davi tutta la vita, davi tutta la forma Lucio Fontana, 1968

Nelle sale centrali, idealmente nel cuore del percorso espositivo, trovano posto gli affetti, tre donne a lui care, legate alla sfera personale. Sono ritratti realizzati tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta: la moglie Teresita, Milena Milani, scrittrice, giornalista, artista, unica donna a firmare il manifesto dello Spazialismo, e la collega artigiana e artista Esa Mazzotti, nipote del ceramista Tullio dʼAlbisola, nota le sue rose e i gioielli in ceramica.

Seguono i crocifissi e le deposizioni, che produce in serie, nel periodo del boom economico, per le case milanesi: smalti in cui reinventa continuamente la figura di Cristo. Infine, l'esplorazione della Ceramica spaziale e le sculture dell’ultimo periodo, dai pannelli forati intitolati Pane alle forme sferiche delle Nature. Fontana agisce mettendo in gioco tutto il suo corpo e torna ai principi della creazione. Con il passare del tempo, entra sempre di più nella materia passando dalla lavorazione in superficie alle mani immerse profondamente nella creta, che taglia, buca, squarcia, lasciando tracce di gesti primordiali. "Dovevi modellare e, nel modellato, davi tutta la vita, davi tutta la forma".

MANI-FATTURA: le ceramiche di Lucio Fontana

a cura di Sharon Hecker

dal 11 ottobre 2025 al 2 marzo 2026

Collezione Peggy Guggenheim, Venezia