Illustre Signora Duse. Lettere all’attrice

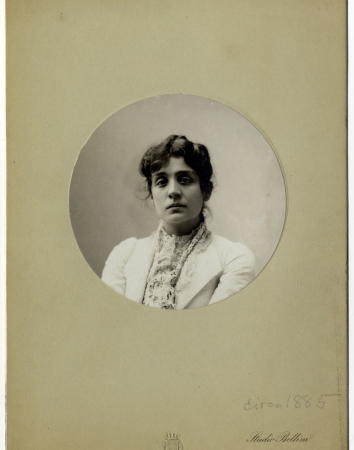

Eleonora Duse. Ritratto giovanile - Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, archivio Duse

La notizia fresca riguarda il cinema: tra fine agosto e inizio settembre, al Lido, il regista Pietro Marcello presenterà in concorso il suo Duse, con Valeria Bruni Tedeschi nei panni della Divina. Il film verrà proiettato in anteprima mondiale all'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia puntando al Leone d'oro. Già ora, in anticipo sul festival ma restando sempre in laguna, possiamo ritrovare la storia di Eleonora Duse esplorando l'archivio che custodisce il suo straordinario universo, artistico e privato, fatto di libri, fotografie e lettere. Su Il Bo Live una conversazione con Marianna Zannoni, autrice del libro Illustre Signora Duse. Cento voci dall'archivio dell'attrice (pubblicato l'anno scorso da Marsilio, per i cento anni dalla scomparsa, avvenuta a Pittsburgh il 21 aprile 1924), dottoressa di ricerca e docente a Ca' Foscari, coordinatrice dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma alla Fondazione Giorgio Cini, e curatrice della Stanza Duse, spazio permanente della Cini inaugurato nel 2011, nato per rendere accessibile, grazie ad allestimenti tematici, il patrimonio custodito nell'archivio dell'attrice. Sull'annunciato film di Marcello, girato a Venezia, Zannoni rivela: "Ho seguito la lavorazione, nella prima fase di sceneggiatura e passando una giornata sul set. Pietro Marcello è venuto alla Cini e ha visitato la Stanza Duse, per questo in fondazione lo sentiamo così vicino: aspettiamo di vedere il film, con grande curiosità".

Le lettere, si diceva. A scrivere a Eleonora Duse sono in tanti, tutti accomunati dallo stesso atteggiamento di ammirazione e affetto, a partire da Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, autrice nel 1904 del romanzo Cenere, scelto dall'attrice come soggetto per il suo primo e unico film: una storia che racconta della separazione tra una madre e il figlio che, da adulto, tornerà a cercarla, un tema molto caro alla Duse, che aveva scelto di far crescere la figlia Enrichetta lontana dal teatro. Nella lettera Deledda scrive: "Lei mi ha dato una grande gioia, avvicinando la Sua arte alla mia. Lei ha fatto di Cenere una cosa bella e viva, ma quando anche così non fosse mi basterebbe il conforto di aver veduto la mia opera passare attraverso la Sua anima e riceverne il soffio vivificatore. Ma Lei ha fatto una cosa bella e viva, le ripeto; il lavoro è Suo, oramai, non più mio, come il fiore è del sole che gli dà il colore più che della forza che gli dà le radici". Non solo Deledda, a dedicarle pensieri sono tanti altri artisti e intellettuali, allieve e allievi, poeti e poetesse, solo per citarne alcuni: Luigi Pirandello, Ada Negri, Gabriele D'Annunzio, Isadora Duncan, Sibilla Aleramo, Arrigo Boito, Jacques Copeau, Piero Gobetti, Margherita Sarfatti, Jean Philippe Worth, Matilde Serao, Mary Pickford, Giuseppe Prezzolini, Silvio D'Amico, Ines Zacconi.

"Senza dubbio è stata la più celebre attrice italiana del Novecento: pur essendo una attrice ottocentesca, nata nel 1858, la sua esperienza ha definito il teatro del secolo successivo - spiega Marianna Zannoni a Il Bo Live -. Dunque, in questo senso, mi sento di definirla un'attrice del Novecento. La Duse è stata un punto di riferimento per molta parte del mondo intellettuale internazionale dell'epoca: per attori e attrici, artisti, letterati, drammaturghi. Ha lasciato il segno ben oltre il suo ambiente: è stata una rivoluzionaria del teatro ma, più in generale, è stata una attenta osservatrice della società. Era pienamente calata nel suo tempo, attiva con iniziative importanti: penso all'esperienza con la Libreria delle attrici, voluta fortemente dalla Duse per permettere alle giovani di formarsi. Lei, attrice classica dell'Ottocento, autodidatta, senza formazione nelle scuole, ma forte di un mestiere imparato sul campo, pensava che fosse fondamentale studiare, avere rapporti con il mondo intellettuale" ed essere in grado di affrontare pienamente un'arte caratterizzata da continue sfide. "Lei stessa era riuscita a fare della propria arte un mestiere governandolo pienamente e autonomamente: questa è stata la grande rivoluzione di Eleonora Duse, che possiamo definire la prima capocomica italiana, con un ruolo imprenditoriale all'interno della compagnia. Un aspetto non scontato per il teatro dell'epoca".

Ritratto di Eleonora Duse, fotografia Nunes Vais, 1905 circa - Ritratto di Eleonora Duse, fotografia Bettini, 1890 circa. Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, archivio Duse

"Era tormentata, in costante ricerca di una risposta a un'urgenza artistica, e al tempo stesso era una donna di grande generosità nel rapporto con gli altri, creava subito una sintonia. Era in grado di entrare profondamente in contatto con le persone, era generosa anche nella scrittura: le sue lettere riempiono tutti i sensi del foglio, mostrano sottolineature, e alcune parole sono più grandi o con una lettera maiuscola, come Lavoro e Vita. Questa compartecipazione naturale è evidente e viene confermata da diversi corrispondenti. Ovviamente, a un certo punto, lei diventa la Signora del teatro italiano, un punto di riferimento per i contemporanei e per la generazione successiva, e attorno alla sua figura si crea un'aura di rispetto e soggezione, soprattutto da parte dei giovani attori verso la più grande del teatro, ma dal confronto diretto con lei si riceveva sempre molto". Un'ammirazione senza età, che mette d'accordo generazioni diverse: quando la Duse torna a recitare, dopo anni trascorsi lontana dalle scene, "un giovanissimo Piero Gobetti va a vederla a teatro e le dedica parole bellissime, perché riconosce in lei il nuovo, il Novecento che avanza, nonostante sia una attrice navigata, non più giovane".

[...] Eleonora Duse rappresenta un fatto singolo in tutta l’attività del mondo moderno, che pur inquadrato nella storia dell’ultimo Ottocento e del primo Novecento, ne balza fuori con una selvaggia originalità di primitivo che non conosce leggi, che non interpreta, ma dice vibrazioni sue ed opera per esse. Eleonora Duse non è un’attrice nel senso comune di critica di ricostruzione che diamo a questa parola: Eleonora Duse non rappresenta il teatro; non è un’artista, ma uno spirito religioso. [Piero Gobetti, Eleonora Duse, in L’Ordine Nuovo, a. i, n. 125, 6 maggio 1921]

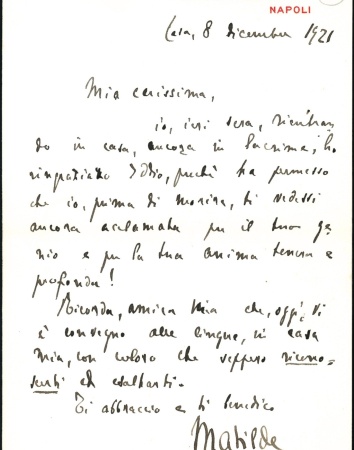

Lettere a Eleonora Duse di Matilde Serao, 8 dicembre 1921, e di Luigi Pirandello, 22 marzo 1923 - Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, archivio Duse

La mostra tematica, allestita fino al 6 gennaio 2026 nella piccola, intima stanza che porta il suo nome, è un omaggio corale e di respiro internazionale, costituito da trentatré lettere - tra le cento raccolte nel libro di Zannoni - selezionate da un archivio che comprende anche fotografie, copioni, documenti amministrativi, locandine e materiali d'epoca.

Viene da chiedersi se, lettera dopo lettera, sia possibile individuare un filo rosso, un elemento che si ripete: "Ci sono temi ricorrenti che attraversano queste lettere - conferma Zannoni -, uno è senza dubbio legato all'immagine e ai ricordi di lei in scena: chi la ha la fortuna di vederla recitare le scrive per ringraziarla, per condividere le emozioni provate. Questo aspetto ritorna sempre. E ancora, alcune di queste lettere sono carte di lavoro, pensiamo agli scambi con Arrigo Boito, che la traghetta verso Shakespeare e per lei lo traduce e adatta, o i dialoghi con drammaturghi come Gallarati Scotti e Marco Praga: sono carte che ci dicono molto di quello che stava dietro alle sue scelte di repertorio. Poi c'è il tema della guerra: alcune lettere sono scritte durante il conflitto, altre subito dopo, quando la Duse vuole tornare a fare il suo mestiere, convinta che la ricostruzione del Paese debba partire dal lavoro delle persone, che devono tornare a fare del loro meglio. Anche in questo caso emerge una personalità decisa e in ascolto del suo tempo".

Lettera di Ada Negri a Eleonora Duse, 29 giugno 1921- Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, archivio Duse

Il 22 marzo 1923 Eleonora Duse riceve una lettera da Luigi Pirandello (la prima di tre conservate nell’archivio) che le scrive per offrirle un dramma incentrato sull’amore materno composto "con religioso amore, pensando costantemente a Lei". Il drammaturgo siciliano le propone l'opera La vita che ti diedi. L’attrice prende tempo, il periodo di malattia che sta attraversando la costringe a rimandare la decisione. "Sento che debbo attendere e attenderò", risponde Pirandello ma, alla fine, dopo aver effettivamente atteso a lungo, l’autore affiderà il dramma ad Alda Borelli.

Roma, 22. iii. 1923 Via Pietralata, 23

Illustre Signora,

So che da ieri è nelle Sue mani «La vita che ti diedi». L’ho scritto con religioso amore, pensando costantemente a Lei, tutto inteso a raccogliere e a contenere nelle parole di questa madre quelle vibrazioni che solo la Sua arte sa e può de- stare in chi veramente sia capace di soffrirne e di goderne, quasi divinamente. Stimo per me una fortuna (e so che può parer disgrazia in un paese come il nostro!) non aver nessuna pompa di parole, ma nudo stile di cose. Cose presentate di fronte, sempre, e guardate, per così dire, in faccia, con lealtà intera, che solo gli sciocchi possono credere voluta temerità. Certo è difficile usarla, senza offendere. Attendo, con un’ansia che Ella può bene immaginare; una Sua parola sul mio lavoro, e intanto mi metto a Sua disposizione, pregandoLa d’accogliere, Illustre Signora, il mio più devoto e reverente ossequio. Suo Luigi Pirandello

"Personalmente amo molto la lettera scritta dalla poetessa e scrittrice Ada Negri - confessa Marianna Zannoni -. Averla vista in scena ha rinnovato in lei il coraggio di vivere e lavorare, scrive. E poi la definisce la più sublime figura femminile del Novecento".

Milano – 29-6-21. Cara grande Anima

ieri avete benedetta la mia casa con la vostra presenza, e dopo di voi rimase il miracolo delle rose, che ora sono tutte sbocciate. O cara cara, come vi vogliamo bene io e Biancolina!... Quanta dolcezza avete lasciata nei nostri cuori!... E in me, un rinnovato coraggio di vivere e lavorare. – Questa sera – grazie alla vostra bontà – verremo a vedervi nella vostra perfetta figurazione di Poesia. Dopo, io scriverò di Voi – perché ne ho l’anima piena – ma non so ancora per quale giornale. Scriverò di Voi che siete per me la più sublime figura femminile del nostro tempo. Quando sarete lontana da Milano, mandatemi un segno, ch’io possa ritrovarvi col pensiero, e inviarvi una riga.

Vi abbraccio con Biancolina – e vi bacio le mani religiosamente.

Ada

ps. Il copione volevo rimandarvelo oggi stesso, ma venne a prenderlo il vostro segretario. Una prefazione?... Che coraggio!... Addio cara cara cara – ma no, addio, perché stasera sarò con voi!

"Infine, cito la lettera di Jean Philippe Worth, stilista francese, nome importante della moda del Novecento. Nella sua lettera si dice onorato di essere suo amico ("se ho la felicità di essere considerato da voi come amico, ho ancor di più quella di ammirarvi e di comprendervi", ndr) e, contando sul linguaggio immaginifico proprio della Duse, le chiede di condividere con lui i colori che ha in mente per i suoi abiti di scena".

Sto ancora disegnando diversi schizzi degli abiti che abbiamo da noi (in atelier), semplicemente perché voi possiate dirmi le silhouette e la tipologia che potrebbero piacervi; lasciandomi ovviamente la responsabilità di scegliere i tessuti e le rifiniture adatte alle circostanze. Raccontatemi, come solo voi sapete fare con un linguaggio immaginifico e raffinato, i colori che sentite giusti per l’interpretazione del ruolo. (Ricordo il vostro gesto quando mi mostraste gli alberi spogli e lucenti del giardino delle Tuilerie. Era una successione, un insieme di rosso, di violaceo che assumono gli alberi in quella stagione. E vi ricorderete che i vostri vestiti erano tutti di quella colorazione vinaccia, rosso antico).

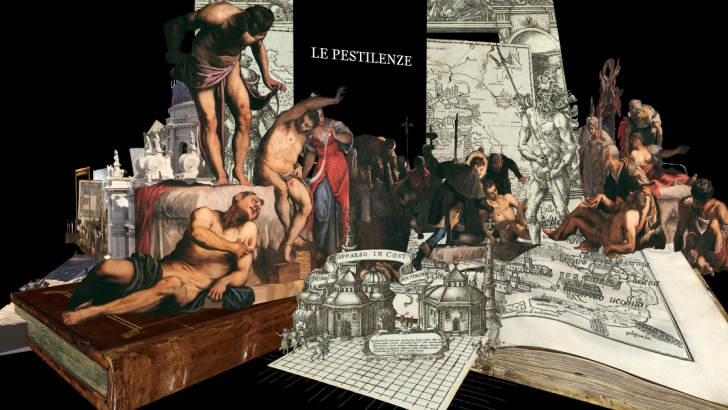

Archivio Eleonora Duse - dal libro Illustre Signora Duse di Marianna Zannoni (Marsilio)

"L’archivio giunge a Venezia per volontà della nipote di Eleonora Duse, Sister Mary Mark, al secolo Eleonora Ilaria Bullough, nel 1968, poco dopo la scomparsa del fratello, Halley Edward, poi Father Sebastian, con il quale aveva condiviso la scelta. Nata dall’unione tra Enrichetta, unica figlia della grande attrice, e Edward Bullough, letterato e accademico inglese, Eleonora Ilaria è dunque l’ultima erede diretta della grande attrice e decide per il destino delle carte dusiane. Sua madre, Enrichetta Angelica, nasce a Torino nel 1882 dal matrimonio di Eleonora Duse con il compagno d’arte Tebaldo Checchi (nome d’arte di Tebaldo Marchetti), dal quale l’attrice si separa già nel 1885, in occasione della sua prima tournée in Sudamerica. Enrichetta cresce in collegio, prima a Torino e poi a Dresda, dove conosce il futuro padre dei suoi figli, che sposa nel 1908, dopo il loro trasferimento a Cambridge, in Inghilterra. Alla morte di Eleonora Duse, sopraggiunta il 21 aprile 1924 a Pittsburgh, la figlia Enrichetta compra la casa di Asolo abitata negli ultimi anni dalla madre e vi trascorre insieme alla famiglia alcuni mesi all’anno fino a quando, entrati i figli nell’ordine dei domenicani, nel 1933, non decide di lasciare la cittadina veneta e donare alcuni dei cimeli lì conservati allo Stato italiano, a condizione che siano messi in deposito al Museo Civico di Asolo. Ciò che rimane nelle mani della famiglia, prima di Enrichetta e poi dei figli di quest’ultima, giunge a San Giorgio. In accordo con la stessa Enrichetta, è il maestro Gian Francesco Malipiero a procedere alla sistemazione dei cimeli dusiani presso il museo asolano e sarà sempre lui, alcuni anni più tardi, a giocare un ruolo determinante nella scelta di Venezia quale luogo dove custodire e conservare la memoria della grande attrice".

Eleonora Duse e Ines Cristina in La città morta, atto V, fotografia Sciutto, 1901 circa. Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, archivio Duse