La scienza nascosta nei luoghi d'Italia. I ragazzi di Fermi e la rivoluzione nucleare italiana

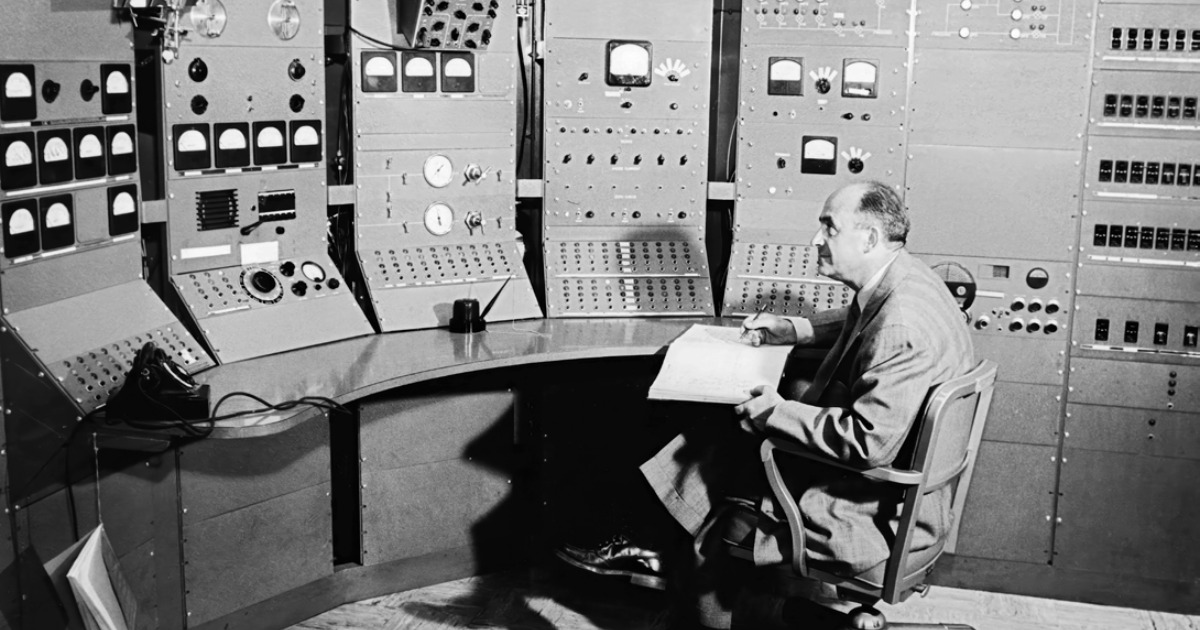

Enrico Fermi al pannello di controllo di un acceleratore di particelle (1951)

Questo articolo è tratto dal libro La scienza nascosta nei luoghi d’Italia (Università di Padova – Il Bo Live, 2025), disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme online

Appena oltre il grande cancello di via Panisperna, al civico 90, c’è una sbarra e un servizio di vigilanza: da lì non si passa, se non con un badge riservato ai dipendenti del complesso del Viminale, una sorta di cittadella recintata, e assai sorvegliata, nel cuore di Roma, rione Monti. La nostra meta si trova proprio lì, all’interno di quello che comunemente è riconosciuto come luogo della politica (è sede del Ministero dell’Interno, ma fino al 1961 ospitava anche la presidenza del Consiglio dei Ministri), ma che “nasconde” anche un imprescindibile capitolo della storia della scienza, non soltanto italiana: la palazzina che a partire dal 1881, e fino al 1936, ospitò il Regio Istituto di Fisica dell’Università di Roma.

Quel che accadde tra queste mura ha dell’incredibile: una banda di giovanissimi e brillanti ricercatori, guidati da un altrettanto giovane studioso di eccezionale talento – che aveva 25 anni quando ottenne la prima cattedra italiana di fisica teorica, dopo essersi laureato alla Scuola Normale di Pisa nel 1922 – quell’Enrico Fermi così autorevole da essere soprannominato “il Papa”, scavarono praticamente a mani nude una galleria verso la conoscenza della materia, la comprensione dell’atomo e delle forze fondamentali che lo governano, che portò poi allo sviluppo delle tecnologie nucleari. Fermi e i suoi “ragazzi” furono dei veri pionieri.

All’epoca via Panisperna correva sì dalla salita del Grillo, costeggiando Villa Aldobrandini, fino a Santa Maria Maggiore, ma senza l’intersezione con l’attuale via Milano, che non era stata ancora tracciata. Tanto che alla palazzina dell’Istituto si accedeva da un ingresso secondario, dal civico 89, oggi al di fuori del complesso del Viminale. Lì resta una targa, in memoria dei ragazzi di via Panisperna, che recita così: “In questa strada, al civico 89, i ricercatori D’Agostino, Fermi, Amaldi, Majorana, Rasetti, Pontecorvo, Segrè accedevano all’Istituto di Fisica, dove insieme aprirono l’era nucleare al mondo”. Provate a immaginarli: giovani, entusiasti, liberi di sperimentare, anche di sbagliare, d’inciampare, senza alcuna interferenza, di correre a perdifiato alla scoperta dei misteri dell’universo, di disegnare un nuovo linguaggio, occhiali nuovi per comprendere, per osservare dall’interno la materia. Mentre, fuori, il fascismo imperversava.

Questo articolo è tratto dal libro La scienza nascosta nei luoghi d’Italia (Università di Padova – Il Bo Live, 2025), disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme online

Un gruppo di talentuosi scienziati in perfetta sinergia tra fisici teorici e sperimentali, e per ciascuno un soprannome: se Fermi era “il Papa”, Franco Rasetti, che spesso lo sostituiva in alcune importanti mansioni, era “il Cardinale Vicario”, Emilio Segrè era “il Basilisco”, per via del suo carattere impetuoso, Edoardo Amaldi “l’Abate”, Bruno Pontecorvo “il Cucciolo”, Ettore Majorana “il Grande Inquisitore”. Ma su tutti c’era Orso Maria Corbino, classe 1876, scienziato e politico, liberale, senatore e ministro (della Pubblica Istruzione prima, dell’Economia poi), figura chiave di questa vicenda: fu lui, come direttore del Regio Istituto di Fisica, ad avere l’intuizione di affidare a Enrico Fermi, e con lui ai “ragazzi”, le chiavi della ricerca e della “rivoluzione fisica” che ne seguì. Corbino era “il Padreterno”.

La Storia (con le tante testimonianze, i libri pubblicati e il film di Gianni Amelio del 1988) ci racconta con dovizia di particolari cosa accadde in quella palazzina: gli esperimenti, le delusioni, gli entusiasmi, i contrasti accademici, gli infaticabili tentativi, i tratti caratteriali dei protagonisti. Ma se dovessimo salvare una sola data di quello straordinario periodo la scelta ricadrebbe sul 20 ottobre 1934.

Quella mattina Fermi, che all’epoca aveva 33 anni, era solo in laboratorio. Gli bastò utilizzare della paraffina, ricca di idrogeno, al posto dell’abituale lastra di piombo, interponendola tra la sorgente di neutroni (un’ampolla di vetro sigillata, al cui interno era contenuta una piccola quantità di Radon, un gas fortemente radioattivo) e il “bersaglio” di argento (successivamente fu utilizzato l’uranio), per accorgersi che così l’attività provocata cresceva enormemente. Il pool scoprì inoltre che l’effetto della sorgente di neutroni sul bersaglio dipendeva non soltanto dalla distanza tra i due, ma anche dal tavolo su cui erano posati: il livello di radioattività indotta era maggiore sul legno che sul marmo. L’esperimento venne replicato con successo quello stesso pomeriggio, immergendo la sorgente e il campione di argento nella vasca dei pesci rossi della fontana che si trova nel giardino di via Panisperna: la conferma che la chiave era l’idrogeno. Fu la prima fissione nucleare artificiale di un atomo ottenuta tramite bombardamento neutronico. Nemmeno Fermi si accorse immediatamente della portata della scoperta. L’intuizione gli valse, quattro anni dopo, nel 1938, il Nobel per la fisica.

“ Nei laboratori di via Panisperna, Fermi e i suoi ‘ragazzi’ aprirono l’era nucleare, correndo a perdifiato verso i misteri dell’universo, liberi di sperimentare e di sbagliare

Raggiunto l’apice, però, cominciò anche la disgregazione del gruppo. Nel ’35, complice anche il clima politico e sociale innescato dal regime fascista che decise di attaccare l’Etiopia, molti di quegli scienziati preferirono andare altrove: Rasetti negli Stati Uniti, Pontecorvo in Francia, mentre Segrè ottenne la cattedra di fisica sperimentale all’Università di Palermo. Nel 1936 l’Istituto di Fisica venne trasferito nella nuova sede dell’Università di Roma, alla Sapienza. Nel ’37 morì Orso Mario Corbino.

La sera del 6 dicembre 1938 Enrico Fermi partì con la famiglia in treno, dalla stazione Termini, diretto a Stoccolma per ritirare il Nobel: indossando un frac e non l’uniforme fascista, e senza fare il saluto romano ma stringendo la mano al re di Svezia, cosa che provocò indignazione tra i governanti italici dell’epoca. Fu un viaggio di sola andata: per sfuggire alle leggi razziali (la moglie, Laura Capon, era ebrea) da Stoccolma, a bordo del transatlantico Franconia, raggiunsero gli Stati Uniti. Dove Fermi continuò la sua attività, prendendo poi anche parte al controverso Progetto Manhattan, con i fisici statunitensi Robert Oppenheimer ed Ernest Lawrence, che portò alla realizzazione delle bombe atomiche. Fermi morì nel 1954, quando aveva appena 53 anni, per un cancro allo stomaco, probabilmente sviluppato a causa della sua continua esposizione alle radiazioni.

Più di novant’anni sono trascorsi da quelle scoperte, da quella irripetibile stagione che ha lasciato un’impronta indelebile nella scienza e nella Storia. Nel 1943 la palazzina di via Panisperna perse qualsiasi funzione scientifica, diventando in seguito anche archivio della Polizia di Stato. Nel 1995 fu il professor Bruno Maraviglia, all’epoca direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza, a scrivere una lettera al ministro dell’Interno, suggerendo di istituire proprio dentro la storica palazzina un museo di fisica. Proposta accolta: nel 1999 venne formalmente istituito il Museo Storico e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi. Il restauro è durato vent’anni: nel 2019 l’inaugurazione, ma è dal 2022 che svolge appieno la sua funzione museale.

La palazzina dunque è ancora lì, un po’ nascosta ma conservata con la massima cura, come un gioiello prezioso. Nel restauro è cresciuta di un piano, ma la struttura è rimasta la stessa: i sette gradini all’ingresso, accanto ai quali è riportata la quota d’altezza sul livello del mare (51,74 metri, quasi una prassi negli antichi palazzi romani, a rimarcare la “sicurezza” rispetto alle piene del Tevere: e tra i sette Colli il più alto è il vicino Quirinale, oltre 60 metri), le scale interne, il cortile dove si trova tuttora la celebre vasca dei pesci rossi, oltre ai gradini sui quali fu scattata l’iconica foto in occasione del primo congresso internazionale di fisica nucleare, organizzato a Roma nell’ottobre 1931: e lì, accanto a quel portone che nel 1881 era il principale, c’è ancora il campanello che porta inciso il nome del primo direttore del Regio Istituto di Fisica, Pietro Blaserna.

Ma soprattutto c’è il museo (accessibile su prenotazione). Un affascinante esempio di come la memoria può essere utilizzata per fare da ponte verso le nuove generazioni, verso nuovi saperi: tra suggestive installazioni interattive, pannelli, lavagne luminose piene di formule matematiche, documenti cartacei, i taccuini su cui Enrico Fermi era solito appuntare le sue riflessioni, materiale fotografico. Perfino prototipi di calcolatori, perché “il Papa” già allora aveva intuito quanto fosse indispensabile per la ricerca aumentare la potenza delle macchine da calcolo.

All’interno di questo luogo ritrovato non c’è solo Storia. C’è ancora studio, c’è innovazione, c’è ricerca, ci sono collaborazioni internazionali al più alto livello: dal laboratorio in fotonica computazionale a quello sull’intelligenza artificiale per le sfide degli obiettivi di sviluppo sostenibili stabiliti dalle Nazioni Unite come obiettivo per il 2030, oltre al già consolidato laboratorio di Fisica per i Beni Culturali. La missione del CREF (Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi) è dunque duplice: da un lato lo sviluppo di un’attività di ricerca di avanguardia nel campo della fisica con una forte connotazione interdisciplinare; dall’altro la testimonianza di un ricchissimo passato, per diffondere la conoscenza scientifica alle nuove generazioni.