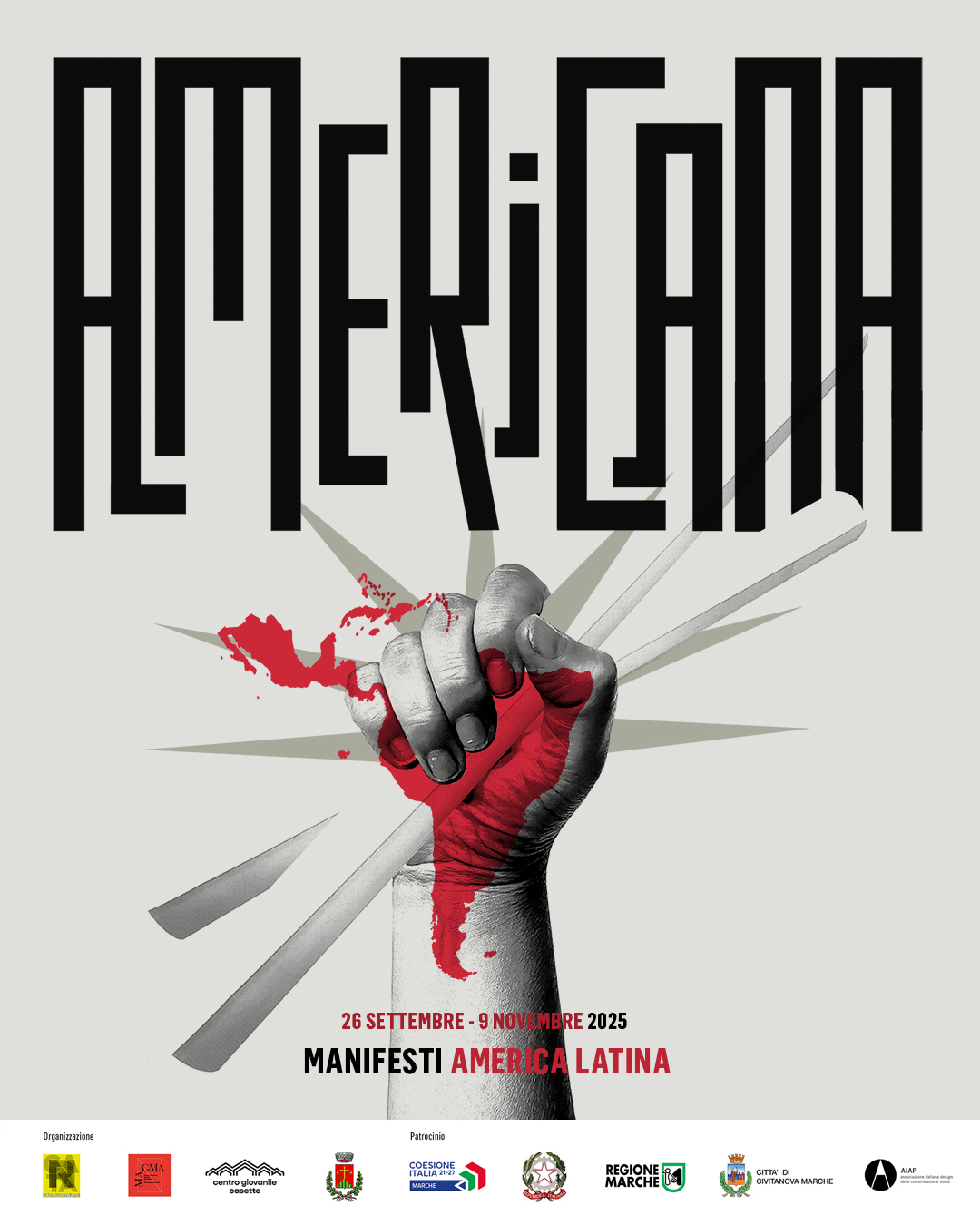

Americana, non statunitense, una mostra importante di 500 manifesti

Risulta abbastanza probabile che la maggior parte di coloro che pensano e spesso scrivono o dicono ad alta voce che l’America ha come presidente in carica Donald Trump siano bene a conoscenza del nome degli stati attuali del pianeta nell’ambito del diritto internazionale e, perlopiù, semplicemente abbrevino Stati Uniti d’America con America. Tuttavia, non fanno bene, non facciamo bene. Meglio curare questo uso dei termini, questo aspetto del linguaggio. È un’abitudine saggia considerare gli Stati Uniti d’America come uno degli stati del continente americano (per quanto forse il principale stato, il principale al mondo), continente composto sia dall’America meridionale che dall’America centrale che dall’America settentrionale; oppure da America Latina, che comprende dal sud al nord, dalla Patagonia al muro fra Pacifico e Atlantico, dall’Argentina al Messico (ove si parla prevalentemente spagnolo e anche molto portoghese) e da America nordoccidentale dal sud al nord, dal muro col Messico al passaggio a nord-ovest, dagli Stati Uniti al Canada (ove si parla prevalentemente inglese e anche francese).

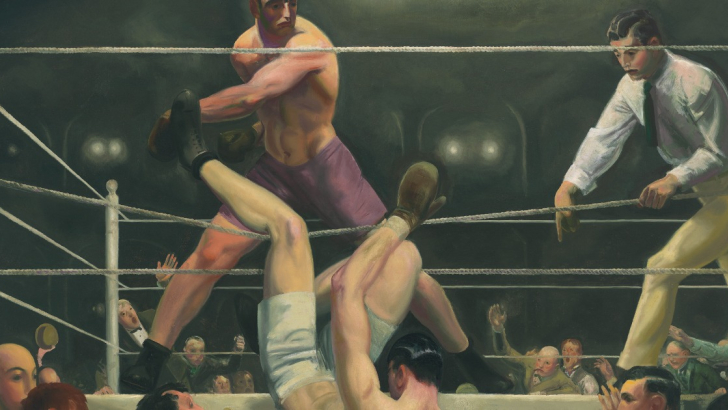

Risulta tutto abbastanza variegato, una materia delicata da trattare con circospezione e precisione. Comunque, gli Stati Uniti d’America non sono l’America, casomai una parte significativa delle Americhe. Ovviamente, è capitato tante volte su queste pagine, a tutti noi, di non prestare attenzione e di confondere gli Stati Uniti d’America con l’America, nei titoli dei brevi saggi e nel testo (e anche noi de Il Bo Live a volte facciamo questo errore). Del resto, anche il grande Elio Vittorini intitolò Americana la raccolta di trentatré racconti di importanti scrittori statunitensi, il travagliato libro che curò, dopo il diniego della censura fascista, agli inizi degli anni Quaranta del secolo scorso per l’editore Bompiani: da Melville a Hemingway, da Poe a Steinbeck, da Hawthorne a Faulkner, da Twain a Fante; un bel panorama della splendida letteratura di quel paese, tradotta a sua volta da grandi scrittori italiani come Pavese, Montale, Piovene, Linati, Moravia e lo stesso Vittorini.

Americano e statunitense non sono due aggettivi sinonimi. Talora, nelle riflessioni culturali e linguistiche italiane si tende, invece, a considerarli tali e casomai a suggerire solo una distinzione fra aggettivo comune e “informale”, spesso utile a evitare ripetitività, e aggettivo “tecnico” e formale, utile solo a evitare ambiguità. Così, tuttavia, si rischia di prolungare una confusione e introiettare una similitudine, entrambe poco geografiche e storiche, sia nella scrittura che nell’eloquio, rivolti a una (discutibile) comunicazione con altri. In linea di massima, nel linguaggio orale e scritto, nella stesura e traduzione di testi, bisognerebbe utilizzare sostantivo e aggettivo legato alle Americhe per chi vive nei territori continentali a occidente di Europa e Africa, oltre l’oceano Atlantico fino all’oceano Pacifico, ampliandolo eventualmente solo a residenti altrove (oltremare) che hanno la residenza in quei territori. Per i cittadini degli Stati Uniti d’America andrebbe adoperato l’aggettivo e sostantivo derivato, coerente. Tanto di più quando, nell’era dei social, la comunicazione è immediata e globale, inevitabilmente perlopiù grazie al tramite della lingua inglese.

La mostra del museo Magma di Civitanova Marche

Ora, una magnifica esibizione pubblica contemporanea di circa cinquecento manifesti grafici ci racconta larga parte della cultura Americana degli ultimi decenni e sottolinea il valore “necessario” dell’aggettivo. La mostra è stata curata dal museo Magma di Civitanova Marche e dall’esperta docente argentina di grafica Natalia Volpe (Buenos Aires, 1973). La visita e il relativo catalogo (testi in italiano e in inglese) sono pane e godimento per gli occhi e per gli altri sensi, abbastanza più che materiali da guardare e leggere. Gli autori e le autrici, gli illustratori e le illustratrici (artigianato grafico), sono stati selezionati e accumunati dalla “fattura” dei tradizionali manifesti attaccati sui muri pubblici e sugli spazi pubblicitari, il formato abituale. Un genere di artefatto che si vede ancora nelle strade, e che una volta prendeva l’intera “scena”; oggi resta comunque molto praticato come annuncio di eventi, o come ricerca personale e autoprodotta, o come partecipazione ai vari concorsi su un tema (la pace, la guerra, l’ecologia, i diritti, l’ambiente, i disagi sociali, …) e alle numerose biennali del manifesto che si svolgono nel mondo.

La mostra si articola geograficamente in tre comuni e in cinque prestigiosi spazi espositivi, tutti a ingresso gratuito: a Civitanova Marche, sia presso il Museo MAGMA e lo Spazio San Francesco, a Casette D’Ete presso il Centro giovanile Casette e l’auditorium Della Valle

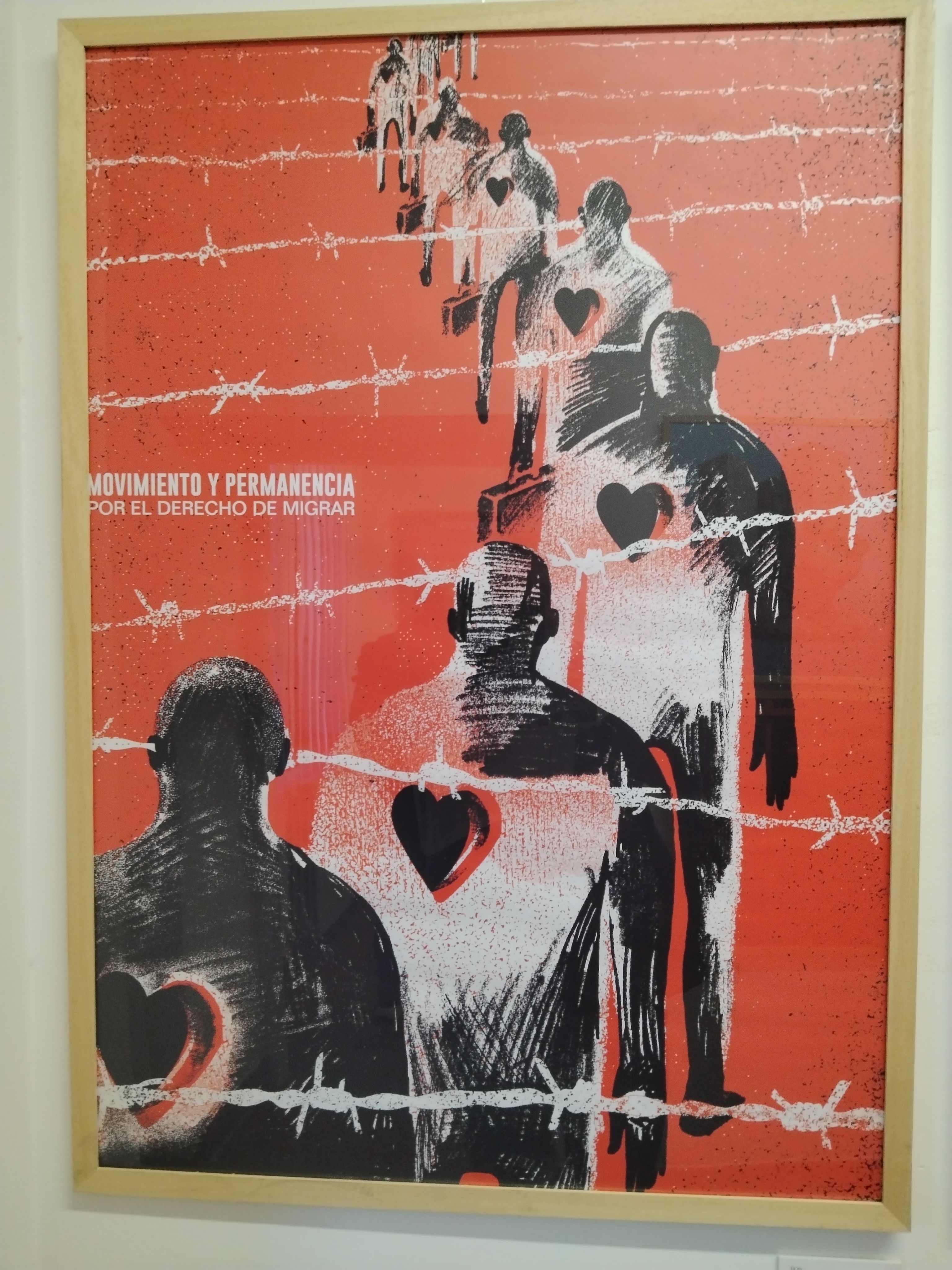

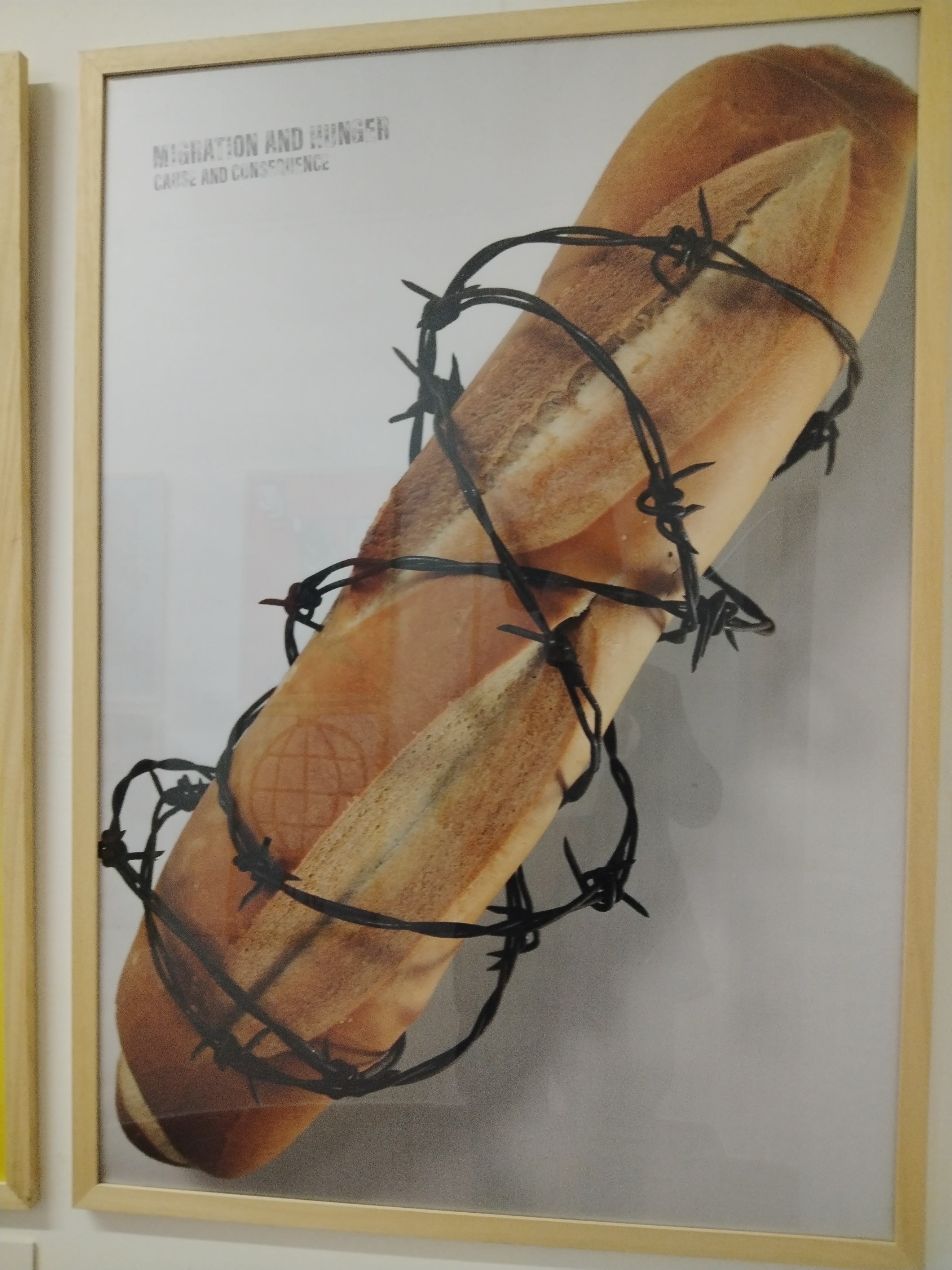

Le inaugurazioni si sono svolte in momenti differenti fra il 27 settembre (al Magma) e il prossimo 11 ottobre (a San Francesco). Le esposizioni chiuderanno tutte insieme il 9 novembre, pur se non si esclude una prosecuzione. L’intero materiale resterà comunque presso il museo e sono in corso contatti per organizzare una riedizione nel 2026 in paesi dell’America Latina. I manifesti sono l’emblema militante del segno grafico: nei lavori esposti si mostra con forza e immediatezza senza l'ingombro di orpelli, sovrapposizione o stratificazioni celebrative. Americana rappresenta una comunicazione fresca e vibrante, molto spesso “collettiva”. Del resto, il manifesto, come genere, è da sempre uno strumento chiave della comunicazione politica e sociale. La sua capacità di sintetizzare messaggi complessi in immagini potenti e accessibili lo rende uno strumento efficace di trasmissione, di denuncia e di memoria.

61 designer da 15 paesi diversi

Realizzati da oltre 61 designer provenienti da 15 paesi “americani”, riflettendo visivamente sul proprio contesto, concependosi in “altri” ecosistemi per “altri” pubblici, la mostra e il catalogo offrono così uno sguardo singolare e profondamente radicato, che diventa parte di un coro visivo comunitario per celebrare anche il valore dell’identità, della diversità e della dignità di ogni popolo nel suo rapporto con il mondo. Non vengono esposte soltanto opere, ma soprattutto storie, voci e contesti che dialogano tra loro, arricchendo la comprensione dei territori, degli stati e dei processi sociali delle Americhe. Tutte le opere in esposizione sono state donate dagli autori e dalle autrici al Museo MAGMA, implementando la collezione di manifesti che rende questo un luogo culturale quasi unico in Italia, ove trovare un ricco patrimonio fruibile per l’analisi, lo studio e la ricerca sul visual graphic design internazionale. I poster selezionati per questa esposizione straordinaria, che si ritrovano tutti nel catalogo, diventano ulteriormente spettacolari grazie alla realtà aumentata che offre un’esperienza immersiva (tramite l’app Artivisive, che si può scaricare con il lettore QR code): l’avventura sensoriale arricchisce la comprensione delle opere, e ci coinvolge come “pubblico” nell’incontro fra tecnologia e design della comunicazione, accentuando dettagli e contenuti della maggior parte dei singoli “artefatti”.

La mostra e il catalogo illustrano il lavoro di un ampio campione di autori in rappresentanza di tanti differenti paesi della cosiddetta America Latina. I paesi più rappresentati sono Messico e Argentina. Grafici, illustratori, “artisti”, molto diversi tra loro, di generazioni spesso pure distanti, evidenziano un comune baricentro a favore dei tempi contemporanei, espressione della dimensione digitale e dell’interconnessione globale della grafica e della comunicazione visiva. Progettisti che non hanno conosciuto, tranne alcuni casi, il mestiere del grafico come pratica analogica; con strumenti materiali e sistemi di riproduzione al massimo fotografici; quindi, con una certa materialità, che oggi è quasi sempre ormai sostituita dall’immaterialità digitale e della rete.

La diversità nei cinque luoghi di esposizione parallela non sta tanto nella quantità (quasi 150 a San Francesco, una sessantina a Montecosaro, intorno a cento negli altri casi), né nell’identità geografica delle opere (sempre varia), quanto piuttosto va riferita ai temi: migrazioni forzate, violenza strutturale e di genere al museo; cinema teatro musica festival a Montecosaro; figure emblematiche, saperi locali, usanze e feste tradizionali a Casette d’Ete; ecologia e diritti di bambine e bambini a San Francesco. Il catalogo consta di oltre 500 pagine, un bene unico e prezioso (a sessanta euro, inevitabilmente). Sono stati anche realizzati vari oggetti e dispositivi promozionali, qualcosa di più di semplici ricordi, strumenti culturali piuttosto. Ho personalmente acquistato due magliette con disegni di alcuni dei manifesti, un cuore a sfondo rosso per Frida Kahlo, un albero di lapidi per le donne uccise a Ciudad Juarez.

Tutti noi, in Italia, in Europa e nel cosiddetto occidente, sappiamo quanto la cultura statunitense abbia inciso nel nostro immaginario collettivo attraverso le più disparate forme: dal cinema alla grafica, dallo spettacolo alla letteratura, dalla fotografia al teatro. Tutto ciò fa parte della storia geopolitica del mondo, in particolare nell’ultimo secolo, lo abbiamo introiettato e talora assunto con spirito critico e spinta creativa. La cultura americana è da millenni e secoli anche altro, pur talora anch’essa “figlia” di una lunga complessa era di colonialismi europei. Pure per questo può essere utile distinguere, articolare e ampliare gli sguardi; il segno grafico aiuta molto, non discrimina la biodiversità umana e non esclude la complessità degli approcci. Americana è il primo passo di un progetto più ampio che intende esplorare in prospettiva altre aree del mondo e altri continenti, a cominciare dall’Africa e dall’Oriente.