L’anima dell’America in 18 immagini

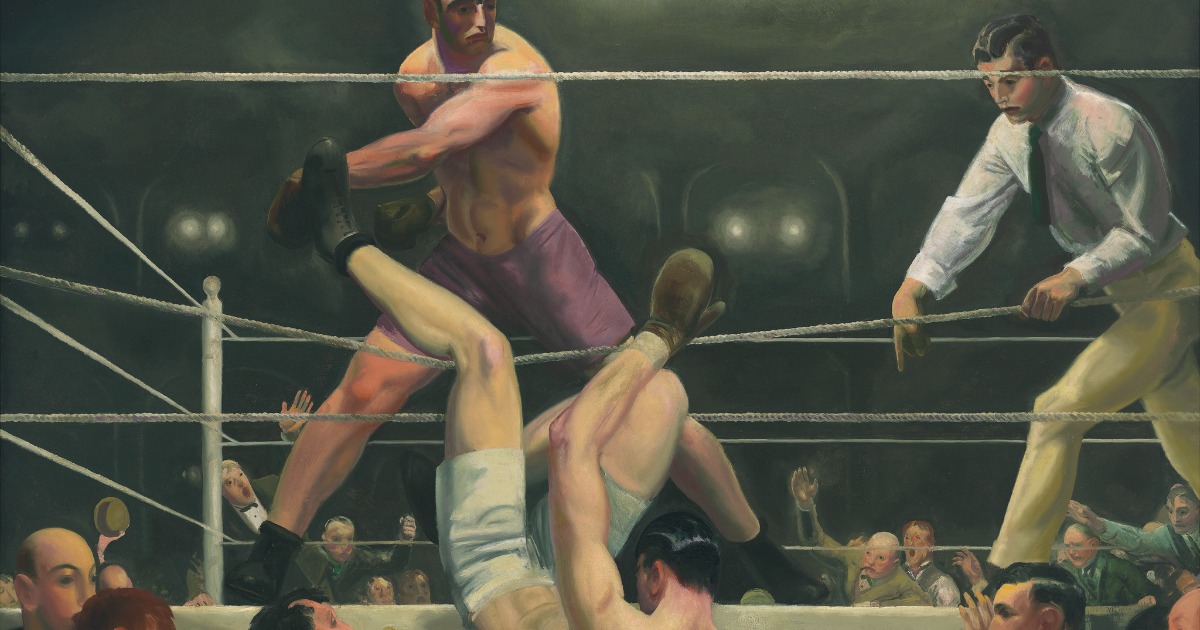

George Bellows, Dempsey and Firpo (part.), 1924, Whitney Museum of American Art, New York

C’è chi lo chiama sogno – talvolta incubo – americano, chi eccezionalismo: chi semplicemente America. La domanda di fondo resta la stessa: quale essenza si cela dietro agli Stati Uniti, nazione-continente che da due secoli e mezzo plasma la modernità globale e che oggi, sotto la seconda presidenza di Donald Trump, sembra pericolosamente inclinarsi verso una chiusura identitaria, mettendo da parte le vecchie promesse di libertà?

È da qui che prende le mosse Fabrizio Tonello nel libro L’America in 18 quadri. Dalle piantagioni a Silicon Valley (Laterza, 2025). Politologo e americanista, osservatore attento e spesso critico delle dinamiche statunitensi, Tonello sceglie una via narrativa affascinante: non un manuale né una cronologia asciutta, bensì un percorso in diciotto scene emblematiche tratte da altrettante opere esposte al Whitney Museum di New York, fondato nel 1930 con l’intento di promuovere l’arte americana, spesso allora trascurata dalle istituzioni tradizionali.

Ogni quadro è un frammento di storia che diventa simbolo. Si parte dalle piantagioni schiaviste del Sud, cuore oscuro su cui si è costruita la ricchezza di una nazione che predicava libertà ma viveva di sfruttamento, per passare ai grandi miti fondativi — la conquista del West, i pionieri, i riti della democrazia di massa — per arrivare ai grattacieli di Manhattan, icone di modernità, fino ai campus tecnologici della Silicon Valley, laboratorio del futuro e al tempo stesso nuovo epicentro di disuguaglianze.

Filo conduttore è il conflitto, che attraversa la storia americana costringendo periodicamente una società intrinsecamente divisa a reinventarsi: conflitto tra coloni europei, nativi americani e schiavi neri, tra colonie e madrepatria britannica, tra lavoratori e padroni dell’industria e tra capitalisti rivali nel controllo delle risorse e dei mercati. Una storia di fratture violente, che però negli Stati Uniti hanno spesso assunto una forma istituzionalizzata, diventando in qualche modo motori di cambiamento e di modernizzazione. È questa tensione permanente — tra rottura e continuità, innovazione e conservazione — ad aver reso gli USA il laboratorio politico e sociale che conosciamo.

“ Tonello racconta l’America come laboratorio di conflitti, capace di crisi profonde ma anche di continue rinascite

L’epopea di cui parla Tonello, in questo senso, non è fatta solo di grandi nomi – i cosiddetti Robber Barons che dominano ferrovie, petrolio e acciaio come i Vanderbilt, i Rockefeller e i Carnegie –: è anche la narrazione degli scontri dal basso, delle lotte operaie e sindacali che spesso sono rimaste nell’ombra. Come lo Homestead Strike del 1892 nei pressi di Pittsburgh, quando gli operai delle acciaierie si scontrano armi in pugno con la milizia privata assunta dall’azienda, la celebre e famigerata Pinkerton, tra morti e decine di feriti. Ci sono però anche la cosiddetta Comune di St. Louis e centinaia, migliaia di altre lotte minori a illustrare come già nel XIX secolo le classi più umili cerchino, anche con soluzioni radicali, di contrapporsi al potere dei magnati. Magnati che spesso poi hanno buon gioco a mostrarsi come filantropi: i padroni del vapore investono in musei – come appunto il Whitney, fondato dalla ricca ereditiera Gertrude Vanderbilt Whitney –, biblioteche e fondazioni, proprio mentre nei cantieri e nelle officine si combatte una guerra fatta di scontri durissimi, vittime e repressioni.

Le contraddizioni restano quelle di sempre: un Paese nato nel segno dei diritti e dell’individuo, ma anche delle armi e della violenza. Una nazione che si riconosce nei simboli condivisi della comunità – la bandiera, l’inno, il patriottismo ostentato – e che allo stesso tempo coltiva il cambiamento continuo, cristallizzato nell’idea di frontiera. È questo intreccio di stabilità e di scontro a rendere l’America un enigma affascinante, fragile eppure sempre capace di reinventarsi.

Tonello restituisce gli Stati Uniti senza nostalgia né idealizzazione, ma anche senza pregiudizi. Quello americano, ci ricorda l’autore, è un esperimento che dura da quasi 250 anni – come ci ha ricordato la goffa parata voluta dal presidente Donald Trump – nutrendosi anche di conflitti a volte fecondi, a volte devastanti. La guerra civile ne è l’esempio più drammatico: uno scontro talmente radicale da mettere in gioco l’esistenza stessa dell’Unione, e che oggi sembra risuonare sinistramente in un’America di nuovo sull’orlo della disgregazione.

In tempi in cui la politica sembra nuovamente spartire il mondo in opposti inconciliabili, L’America in 18 quadri invita il lettore a guardare oltre le cronache quotidiane per cogliere il lungo respiro di una storia che continua a interrogare anche noi. Perché l’America, piaccia o no, resta ancora il grande specchio in cui tutti ci riflettiamo.