L’oro che unisce Oriente e Occidente: El Greco e la pittura tra Creta e Venezia

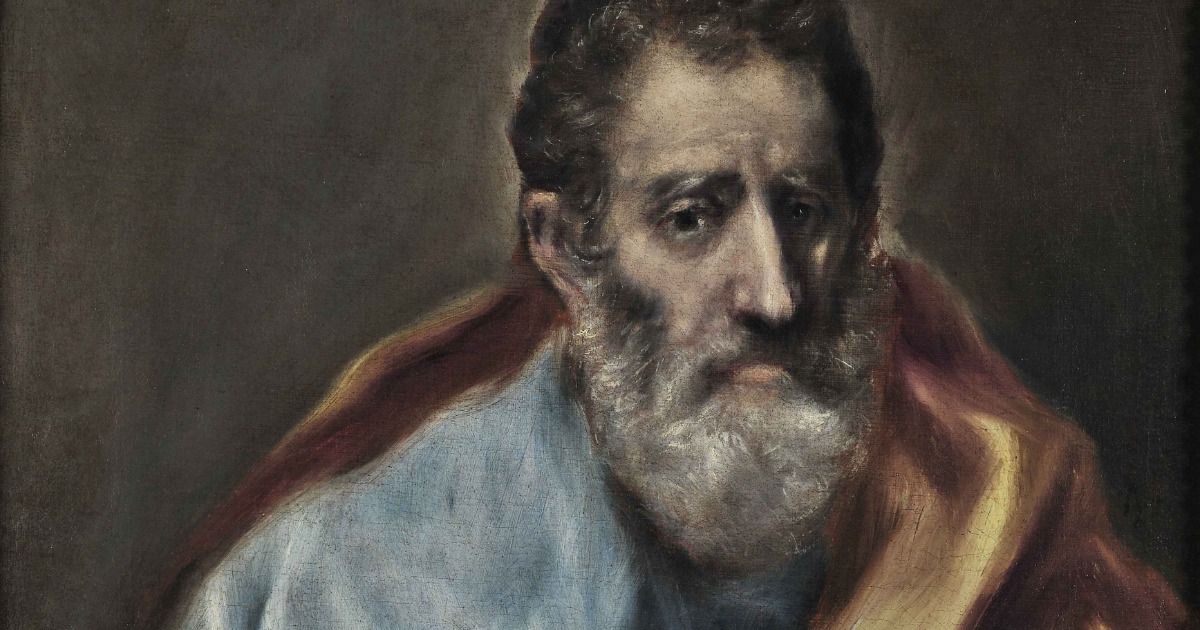

Domenikos Theotokopoulos detto El Greco, San Pietro (part.), 1600-1607, Galleria Nazionale della Grecia, Museo Alexandros Soutsos, Atene

Tra gli stucchi e i velluti dell’Appartamento del Doge risplende un filo d’oro che attraversa i secoli e il mare: è quello delle icone dipinte tra Creta e la Serenissima, protagoniste della mostra L’oro dipinto. El Greco e la pittura tra Creta e Venezia, aperta fino al 29 settembre 2025 a Palazzo Ducale. Un’esposizione affascinante e rigorosa, quella curata da Chiara Squarcina, Katerina Dellaporta e Andrea Bellieni, che getta nuova luce su una stagione artistica colma di tensioni, ibridazioni e fertili contaminazioni.

Al centro oltre 150 opere (30 provenienti dalla Grecia) che testimoniano secoli di relazioni politiche e culturali tra la Repubblica di Venezia e il regno di Candia, l’attuale Heraklion, perla dell’impero marittimo veneziano dal 1212 fino alla caduta nelle mani ottomane nel 1669. Un contesto nel quale Creta, con oltre cento botteghe attive di madoneri, pittori di icone, diviene dopo la caduta di Costantinopoli il baluardo della pittura bizantina, mentre Venezia – autentica “Bisanzio d’Occidente” – rimane crocevia e laboratorio di una sintesi irripetibile.

La mostra si snoda in sette sezioni cronologiche e tematiche, esplorando il passaggio da una tradizione iconografica rigidamente spirituale a una pittura che progressivamente accoglie lo spazio, la plasticità, l’espressività umana e la prospettiva. È una storia di graduali convergenze, dove santi dalle vesti ieratiche e su sfondo dorato si fanno progressivamente carne, iniziano ad accennare un gesto, uno sguardo, una posa naturale.

Tra i primi interpreti di questo passaggio figurano Angelos Akotantos, Andreas Ritzos e Ioannis Permeniatis, nei cui lavori si percepiscono gli echi sia della pittura nordica che della scuola veneziana, in particolare di Vivarini e dei Bellini. Un’icona come la Madonna con Bambino in trono e angeli reggi-corona, di un pittore anonimo del circolo di Ritzos, mostra ad esempio la compenetrazione di iconografia occidentale e compostezza bizantina, mentre un altro anonimo cretese quattrocentesco ne L’ospitalità di Abramo sfoggia modelli che verranno poi resi celebri da maestri russi come Andrej Rublëv. E poi ancora: una Madonna Madre della Consolazione e San Francesco d’Assisi affianca santi latini e figure mariane ortodosse; una Crocifissione di Permeniatis riecheggia le composizioni tedesche ma si ancora alla frontalità orientale, mentre un Cristo in pietà cita Bellini ma lo colloca su fondo dorato, come fosse un’icona.

Nel Cinquecento l’influsso occidentale si fa più marcato, grazie anche alla diffusione di stampe e alla circolazione degli artisti. Anche Michaél Damaskinós, che opera a lungo a Venezia, e Georgios Klontzas fondono nei loro dipinti elementi latini e ortodossi: una Ultima Cena che sembra ispirata a Veronese presenta un Cristo Pantocratore al centro, ieratico come in un’abside bizantina ma collocato in una scena conviviale tipica dell’arte cinquecentesca. Oppure un Ecce Homo – soggetto fondamentale nella pittura occidentale, come dimostra un’altra bella mostra ai Musei Civici di Santa Caterina a Treviso, ma piuttosto raro nella sensibilità ortodossa – si carica di pathos doloroso e introspezione, riflettendo forse anche il successo di una Theologia Crucis sviluppata in quegli anni da Martin Lutero.

Culmine di questa narrazione è naturalmente Domínikos Theotokópoulos, noto come El Greco. Nato suddito veneziano a Creta nel 1541 e formatosi nelle botteghe locali, El Greco arriva in Laguna nel 1567: l’incontro con l’arte di Tiziano, Tintoretto e Bassano è per lui una rivelazione, come si coglie nella Fuga in Egitto (ca. 1570), prestito dal Museo del Prado, dove la composizione si scioglie, la luce si scalda e il fondo oro lascia il posto al paesaggio realistico.

È però nella maturità spagnola che El Greco trova la sua voce irripetibile. Opere come il San Pietro (1600–1607), in mostra grazie alla Galleria Nazionale della Grecia di Atene, mostrano la piena fusione di due mondi: panneggi vibranti e irreali, sguardi metafisici, colori visionari. La spiritualità bizantina e l’umanesimo occidentale non si alternano più: si fondono in uno stile mistico e teatrale che ha ancora oggi pochi eguali.

Non meno interessante è la sezione finale della mostra, dedicata all’eredità lasciata dai pittori cretesi dopo la caduta di Candia. Le botteghe si trasferiscono a Corfù, Zante e persino a Venezia, dove la comunità greca – riunita attorno alla Scuola e alla Chiesa di San Giorgio dei Greci – continua a essere un fermento culturale e spirituale. Emmanuél Tzánes, Elías Móskos, Theódoros Poulákis: sono i nomi di una diaspora pittorica che continua a creare per entrambe le fedi, con committenti ortodossi e cattolici, mescolando soggetti, stili, simboli.

L’oro dipinto non è solo una mostra sull’arte sacra: è una riflessione visiva e storica sul Mediterraneo come spazio di incontro. Un luogo dove le crisi – come la caduta di Costantinopoli o l’assedio di Candia – più che segnare la fine di civiltà aprono nuove possibilità comunicative ed espressive. Lungo le rotte del Levante, la pittura si fa strumento di dialogo, di mediazione tra due modi di intendere la luce, la carne, il divino.

Un’occasione preziosa, in un’epoca in cui l’identità è spesso difesa come un recinto, per sottolineare la fecondità culturale dei punti di contatto, dove l’Oriente non si chiude ma si rifrange e l’Occidente accoglie e non impone. Dalla frontiera possono emergere realtà e soggetti capaci di parlare a entrambi i mondi. Come Venezia. Come El Greco.

L’oro dipinto. El Greco e la pittura tra Creta e Venezia

A cura di Chiara Squarcina, Katerina Dellaporta e Andrea Bellieni

Venezia, Palazzo Ducale

Fino al 29 settembre 2025