La meraviglia dei giardini dell'antico Egitto: passeggiare tra sicomori, palme e ninfee

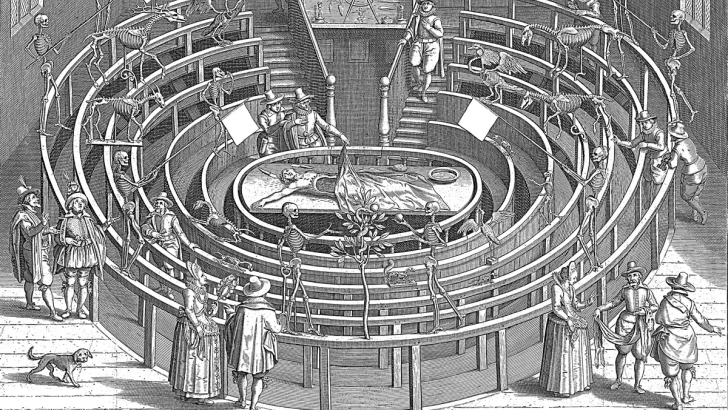

Affresco dalla tomba di Nebamun, con il giardino e la piscina centrale (Contrasto/Ann Ronan Picture Library)

Oasi verdi di pace e bellezza, luoghi di connessione spirituale, "per onorare gli dèi, ricreare in miniatura la vastità del mondo e rappresentare, con piante e fiori, il ciclo vitale e l’eterna rinascita". Sono i giardini immaginati e progettati dagli antichi egizi, spazi bellissimi e fragili, di cui oggi restano solo tracce archeologiche. A raccontarli nel saggio Faraoni e fiori La meraviglia dei giardini dell'antico Egitto (il Mulino) è Divina Centore, egittologa, dal 2018 al Museo Egizio di Torino, dove si occupa di interpretazione museale e coordinamento editoriale per le pubblicazioni divulgative e scientifiche. Nel 2022 Centore ha curato l’allestimento di Cortile aperto: Flora dell’antico Egitto e nel 2024 Giardini Egizi: l’orto e il giardino funerario. Con lei esploriamo l'universo botanico, affascinante ma poco conosciuto, dell'antica civiltà egizia.

Quando nasce questo specifico interesse di ricerca? "Tutto inizia dalla mia passione, da una parte legata a esperienze personali come lo scoutismo, grazie al quale sono entrata presto in contatto con la natura, dall'altra al mio percorso di studi e ricerca - racconta Centore a Il Bo Live -. Negli anni universitari ho incontrato persone competenti e appassionate, tra queste la professoressa Maria Carmela Betrò che mi ha permesso di affacciarmi al mondo dei giardini. Più tardi ho avuto modo di applicare le competenze acquisite lavorando al Museo Egizio di Torino: il direttore Christian Greco ha chiesto a me e ai colleghi Johannes Auenmüller e Cédric Gobeil di provare a immaginare un pezzo di paesaggio dell'antico Egitto. Effettivamente, al museo si trovano incredibili reperti, partendo dai quali viene raccontata una storia: in questo racconto mancava il paesaggio, di cui è più difficile cogliere i dettagli e considerarne l’influenza su una civiltà, sulla sua evoluzione. Abbiamo quindi ideato il primo allestimento temporaneo Cortile aperto: flora dell'antico Egitto e in seguito altri due, permanenti, dedicati a un giardino funerario e a un orto".

Scavi, studi archeobotanici e pitture hanno permesso la ricostruzione di un’area dedicata alle colture tipiche dell'antico Egitto, simbolo di vita, morte e rinascita. "I giardini sono spazi organizzati dagli esseri umani, sono un riflesso della società, della moda, degli interessi e della flora disponibile. Ci è sembrata un'occasione per far cadere alcuni falsi miti, e questo è anche l'obiettivo del mio libro: è importante far capire quanto gli antichi egizi fossero meravigliosamente normali, li immaginiamo come strane creature ma in realtà sono parte della storia come noi, con desideri, tensioni, gusti e passioni. L'allestimento (e il successivo saggio, ndr) è anche un modo per tornare a casa, ammirare il tuo orticello sul balcone e pensare che alcune di queste colture sono le stesse o possono essere molto simili a quelle egizie. Questo era uno dei nostri propositi, ma un conto è avere un giardino in Egitto, un altro è crearlo a Torino: abbiamo cercato le specie disponibili nell'antico Egitto, attraverso lo studio di pitture e resti archeobotanici, per rintracciare infine i parenti europei in grado di sopravvivere al clima torinese".

Egitto, 1350 a.C. circa. Tebe, ardente sotto il sole implacabile dell’estate egiziana, custodisce meraviglie e segreti nascosti tra le antiche mura. Uno di questi è una profumata gemma verde, un rigoglioso giardino che cresce nella proprietà di un alto funzionario del tempio del dio Amon, Nebamun. Non tutti lo conoscono e ben pochi lo hanno visitato: un muro di mattoni crudi protegge e isola tutta la sua casa. Ma siamo fortunati: oggi ne varcheremo la soglia; Nebamun ha organizzato un piccolo banchetto per passare del tempo in compagnia e trovare riparo dal caldo sotto le fronde dei suoi alberi.

Nel saggio Centore svela i giardini più belli partendo da un racconto offerto come una favola, un sogno. L'autrice immagina e descrive il giardino di Nebamun: "Tra tutti, è il mio preferito. Ho visto la pittura al British Museum ed è semplicemente bellissima: non solo per i dettagli e i colori, ma per quello che rappresenta. Mi piaceva l'idea di provare a portare il lettore all'interno di questo giardino e nel mio racconto immagino Nebamun che ci accoglie, svelandolo con grande orgoglio: è un giardino meraviglioso, anche con piante non autoctone che il ricco funzionario poteva permettersi. Cosa mi avrebbe raccontato Nebamun? Le piante scelte cosa rappresentavano per lui? La pittura mostra la pozza d'acqua rettangolare centrale, con pesci e uccelli acquatici, meravigliose ninfee, importantissime nell'antico Egitto. All'esterno, la vegetazione dà colore ma non invade troppo lo spazio visivo: si vedono margherite, ciuffi di papiro, papaveri. Infine, ecco gli alberi, disposti secondo una simmetria tipica dei giardini egiziani: un ordine che non è mai totalmente perfetto, non sono sempre gli stessi alberi a ripetersi, non vi è lo stesso ritmo, si alternano esemplari diversi. Questo colpisce perché, oltre l'organizzazione, si nota un elemento personale. Questo aspetto l'ho ritrovato anche nei geroglifici: le piante non sono definite con precisione ma si riconoscono da alcuni dettagli, per esempio la palma da dattero ha il tronco dritto, la palma dum ha il tronco biforcato, e ancora, sono evidenti i vari gradi di maturazione dei fichi, il fogliame cambia, i frutti crescono in maniera diversa a seconda dell'albero. Soprattutto, io amo l'elemento poetico della dea che esce dal sicomoro e accoglie il defunto, carica di frutti e acqua, condividendo un messaggio: questo è un luogo dove puoi riposarti, dove puoi sentirti a casa".

Un giardino per ogni scopo: "I giardini funerari sono un inno alla vita. Venivano collocati all'esterno delle tombe: dobbiamo immaginare che il defunto, tornando in vita, per prima cosa vedesse questi spazi verdeggianti. Come il verde si rinnova continuamente, così il defunto sperava di rinascere. Allo stesso tempo, al defunto bisognava portare del cibo per permettere di sopravvivere anche nell'aldilà e il giardino consente di produrre ciò che il defunto poteva sfruttare come nutrimento. Inoltre, era usanza portare bouquet e ghirlande floreali, proprio come facciamo noi: ci sono rituali che rimangono invariati nel corso del tempo. Insomma, c’era tutto quello che serviva, proprio davanti alla tomba: abbiamo un significato pratico, legato al giardino, e uno simbolico". E Centore aggiunge: "Questi giardini dimostrano la grande capacità ingegneristica degli antichi egizi, perché le sepolture solitamente erano in pieno deserto quindi si rendeva necessario creare una struttura che permettesse all'acqua di conservarsi in modo tale che le piante potessero assorbire nel tempo l’umidità. Un'opera notevole". Oltre ai funerari, c’erano i giardini delle residenze regali o semplicemente private: "Anche in questo caso l'elemento simbolico è presente, perché un giardino è il simbolo della creazione divina. Allo stesso tempo, è uno status symbol: il fatto di poter gestire e mantenere tante piante, accogliendo anche colture non autoctone, era un chiaro segnale di ricchezza". In questi spazi verdi si accoglievano ospiti, quindi vi era anche l’opportunità di poter mostrare la propria agiatezza.

"I giardini potevano essere raffigurati nelle tombe, per seguire il defunto nell'aldilà. Alcuni studi ipotizzano che fossero dipinti come luoghi ideali all'interno delle sepolture e nelle pitture. Ad oggi non abbiamo mai avuto la fortuna di trovare corrispondenza tra un giardino in un contesto archeologico e uno dipinto nella tomba della persona che possedeva quell'abitazione, tuttavia ci sono alcuni elementi che sembrano indicare l’esistenza reale di questi giardini. Il contesto ci può aiutare a capire la funzione del giardino stesso, aspetto che mette in evidenza la praticità degli antichi egizi: nulla è lasciato al caso". Di più, spesso ci si trova di fronte ad abitudini che sembrano addirittura familiari, in cui in parte ci riconosciamo. "Oggi mettiamo sul balcone le piantine aromatiche che utilizziamo in cucina, gli antichi egizi facevano la stessa cosa nei loro orti a forma di griglia, molto tecnici, che non richiedevano troppo impegno, scegliendo principalmente colture da utilizzare in cucina".

Foto Contrasto: Ann Ronan Picture Library

Parliamo di tracce, cosa è rimasto di questi giardini e cosa è arrivato a noi? "Per poter raccontare la storia dei giardini è necessario incrociare tante tracce e di natura diversa. Prima di tutto quelle archeologiche, anche se per i giardini possono essere un po’ scoraggianti, perché spesso si trovano solo buche, riempite di terreno fertile dalla sponda del Nilo, dove queste piante venivano collocate. Si possono trovare tracce di canali di irrigazione o di elementi acquatici centrali. Poco altro. Sono davvero poche le tracce che l'archeologo si trova a intercettare nel corso dello scavo e deve fare anche molta attenzione perché, essendo delicate, possono andare facilmente perdute. La metodologia di scavo è cambiata, si è evoluta: oggi non ci sfugge uno spillo ma non è sempre stato così. Tuttavia, seppur lievi, le tracce ci permettono di capire in che modo i giardini si collocavano rispetto al paesaggio circostante, quali strutture li circondavano e quale fosse la loro organizzazione interna. Se si ha la fortuna di trovare resti archeobotanici sul campo, è una benedizione poterli raccogliere e analizzare, perché in questo modo è possibile capire quali fossero le specie inserite nei giardini confrontando più ritrovamenti nel medesimo contesto. Sono informazioni preziosissime". Nello studio dei giardini, e in generale dei resti floreali, l’archeobotanica è un elemento innovativo, recente.

"A tutto questo bisogna aggiungere altre evidenze non secondarie: dalle pitture, perché all'interno delle tombe sono rappresentati giardini templari e altri appartenenti a proprietà private, ai papiri, con i testi contenuti al loro interno, fino ai trattati grazie ai quali possiamo dedurre la competenza degli antichi egizi nella cura e nella gestione delle piante. Persino modellini in legno: nella tomba di Meketre ne è stato ritrovato uno che mostra un portico, circondato da una serie di alberi, probabilmente fichi, e al centro uno specchio d'acqua. Infine, raramente, possiamo trovare progetti architettonici, che più o meno ci raccontano in che modo venissero progettati questi giardini. Si tratta di un puzzle: tante evidenze devono entrare in contatto tra loro e devono parlarsi. Si integrano e possono aiutarci a immaginare quello che poteva essere. Vi è una stretta collaborazione tra evidenze e tra discipline: è un grande merito dell'egittologia, che è riuscita ad aprirsi e cercare altre collaborazioni scientifiche".

Ma quali erano le piante scelte per questi giardini? In chiusura del saggio, Centore propone un erbario essenziale suddiviso in sezioni tematiche per descrivere il contesto in cui erano coltivate o utilizzate le piante nell’antico Egitto, con focus sui giardini e sugli orti: la prima è dedicata agli alberi e arbusti, la seconda alle piante acquatiche e ai fiori, la terza raccoglie le specie botaniche che si potevano trovare sia nei giardini ornamentali che negli orti coltivati. Ciascuna pianta è presentata con il nome comune, il nome latino (nome scientifico dato dal genere e dalla specie) e la trascrizione in geroglifico. "L'erbario che propongo non è esaustivo perché sono tantissime le specie di questo ecosistema complesso: pensiamo all'antico Egitto solo nel contrasto tra deserto e valle, ma c'è molto di più. Detto questo, vi sono piante che tornano costantemente, per esempio il sicomoro, che appartiene alla famiglia dei fichi: si distingue facilmente nelle pitture per i frutti attaccati ai rami e alla corteccia del tronco. Sono alberi legati alle divinità, presenti nel Libro dei morti, sono piuttosto resistenti e il loro tronco veniva utilizzato per costruire i sarcofagi. Si adattavano a tantissime esigenze e si ritrovano ovunque, così come le palme, da dattero e dum, di facile gestione. Va ricordata anche la ninfea, spesso chiamata fiore di loto: un errore nato nell'epoca tarda, quando il fiore di loto arriva in Egitto, in effetti si somigliano ma l'autoctona è la ninfea, onnipresente non tanto per funzioni pratiche quanto, soprattutto, per quelle simboliche legate al Sole, emblema di rinascita e rinnovamento. E ancora, il papiro, molto presente nell'antico Egitto, oggi reintrodotto artificialmente perché non era riuscito a sopravvivere. Il fiordaliso compare soprattutto nelle ghirlande: il suo colore blu intenso è molto simbolico, sono stati proprio gli antichi egizi a creare il primo pigmento artificiale della storia. Il blu è un colore legato al cielo, al rinnovamento e alla vita, un concetto che cerco di far sempre emergere nel mio racconto: sbagliando, si crede che quella dell'antico Egitto sia una cultura ossessionata alla morte, perché la maggior parte delle evidenze arrivano dai contesti funerari, in realtà era una cultura legata profondamente alla vita, al cambiamento, al rinnovamento, a un ciclo continuo che non si chiude mai".

A tal proposito, studiare il passato non vuol dire fermarsi o tornare indietro senza considerare il presente e il futuro, significa aprire strade e mettere in campo tecnologie sempre più innovative per leggere e immaginare quello che sarà e che saremo. "Studiare i giardini dell'antico Egitto apre una finestra su quella cultura e quindi, alla fine del mio saggio, io mi chiedo: che cosa racconteranno i nostri giardini a chi verrà dopo di noi? I giardini possono essere luoghi di pace e armonia, ma non solo: oggi, però, si aggiungono altri elementi, che descrivono le difficoltà oggettive che stiamo vivendo, un rapporto sempre più complesso con la natura e il tentativo di recuperare una relazione con il verde. Oggi i giardini diventano simbolo di bio-resistenza: è importante creare spazi verdi resilienti, per affrontare le sfide climatiche e aiutarci a vivere meglio, partendo dal rispetto del verde pubblico, che non dobbiamo dare per scontato. In passato i giardini erano elitari, non tutti potevano permetterseli, oggi invece noi abbiamo la fortuna di avere spazi verdi che sono di tutti e dovremmo imparare a prendercene cura. Da archeologa, credo sia importante studiare il passato per capire da dove veniamo, per comprendere l'essere umano e le sue necessità ma, soprattutto, in questo caso, per imparare tecniche e sistemi che oggi potrebbero tornarci utili per alleggerire la fatica del pianeta e risparmiare risorse preziose: gli egizi in questo erano maestri".