Foto: Adobe Stock

“La ricerca si fonda sulla collaborazione, non solo teorica ma pratica, tra scienziati. Sono fermamente convinto che le attività di ricerca diano buoni frutti quando si lavora insieme allo stesso argomento, uno accanto all’altra. Le idee vengono quando due o tre persone siedono allo stesso tavolo, discutono, propongono, correggono. Quando si incontrano e lavorano fisicamente prossime. Lì le intuizioni prendono forma e diventano spiegazioni, progetti. Sono assolutamente convinto che il nucleo della ricerca stia proprio nella condivisione, nella possibilità di lavorare insieme. Le riunioni su piattaforme online sono utilissime, ma i risultati che si ottengono sono molto diversi rispetto a quando si è tutti nella stessa stanza a ragionare su un processo, un fenomeno, dei dati”. A parlare è Valerio Olivetti, geologo dell’università di Padova alla sua quarta missione in Antartide. Se queste sono le condizioni ottimali per lavorare in modo proficuo, in alcuni casi la distanza – geografica, economica, temporale – limita le possibilità.

“La scienza moderna non può essere fatta in solitudine – scrive Chris Woolston su Nature –. I ricercatori di tutto il mondo devono rimanere in contatto con il mondo accademico a livello globale, ma […] alcuni vivono e lavorano a migliaia di chilometri dai principali centri di ricerca, altri devono stabilirsi nelle zone limitrofe per il lavoro sul campo e altri ancora devono superare una sistematica mancanza di risorse o di supporto. La tecnologia ha eliminato molte barriere, ma l'isolamento ha ancora delle conseguenze. Gli scienziati che si trovano in luoghi remoti devono essere particolarmente resilienti, pieni di risorse e disposti a fare il possibile per restare in contatto con gli altri”.

“ La ricerca si fonda sulla collaborazione tra scienziati. Le attività di ricerca danno buoni frutti quando si lavora insieme allo stesso argomento, uno accanto all’altra Valerio Olivetti

Woolston racconta la storia di alcuni scienziati che vivono e lavorano in diverse parti del mondo. Archeologa alla University of Magallanes nella Terra del Fuoco in Cile, Flavia Morello percorre quattro ore di auto per raggiungere l’università più vicina, la National University of South Patagonia in Rio Gallegos, Argentina. Il Cile è fortemente centralizzato intorno a Santiago e i trasporti sono costosi. “Poiché nella zona c'è un bacino molto limitato di potenziali studenti laureati, faccio fatica ad attrarre e sostenere un gruppo per la ricerca di laboratorio e il lavoro sul campo. È molto costoso viaggiare e vivere qui. Cerco di costruire rapporti di lavoro che incoraggino i ricercatori a venire in queste zone e a restare, ma è una sfida costante”.

Nonostante le difficoltà, mantenere relazioni con altri scienziati è fondamentale e ciò può avvenire per esempio collaborando con centri di ricerca e società internazionali o partecipando a conferenze del settore. “I convegni – sottolinea Valerio Olivetti – permettono di presentare il proprio lavoro, ma soprattutto di condividere dati e informazioni in modo informale. Se c’è la volontà, sono occasioni per costruire progetti”.

Sulla stessa linea Gérard Rocamora, biologo alla University of Seychelles intervistato da Chris Woolston, nel 2014 fonda l’Island Biodiversity and Conservation Centre, un centro che gli ha consentito di stabilire collaborazioni internazionali e di ricevere finanziamenti da agenzie internazionali e donatori privati. “È importante avere scienziati in luoghi remoti. Se i ricercatori vogliono venire qui per studiare qualche aspetto delle Seychelles (anche argomenti che esulano dalla mia area di competenza), posso fungere da punto di contatto. Il semplice fatto di risiedere qui apre la porta ad altri”.

Per Lamech Mwapagha invece, ricercatore nel campo della genomica alla Namibia University of Science and Technology di Windhoek, le difficoltà sono di altro tipo: “Non mi sento troppo isolato geograficamente. Da qui alla University of Cape Town in Sudafrica, dove ho conseguito il dottorato, ci sono circa due ore di aereo. Lì ho ancora colleghi e collaboratori. La più grande distanza tra me e gli altri ricercatori del settore sono i finanziamenti. Potrei andare molto più lontano”.

C’è poi chi passa lunghi periodi di lavoro distante da casa, isolato dal proprio contesto familiare e professionale. È il caso di Gabriele Carugati che in Italia lavora all’università degli studi dell’Uninsubria e, partito alla fine dello scorso anno, rimarrà nella stazione Concordia in Antartide fino a novembre 2024 nel ruolo di glaciologo e chimico dell’atmosfera. Per nove mesi lui e altri 12 colleghi con cui opera saranno completamente soli, a 560 chilometri dai ricercatori che si trovano nella stazione più vicina Vostok.

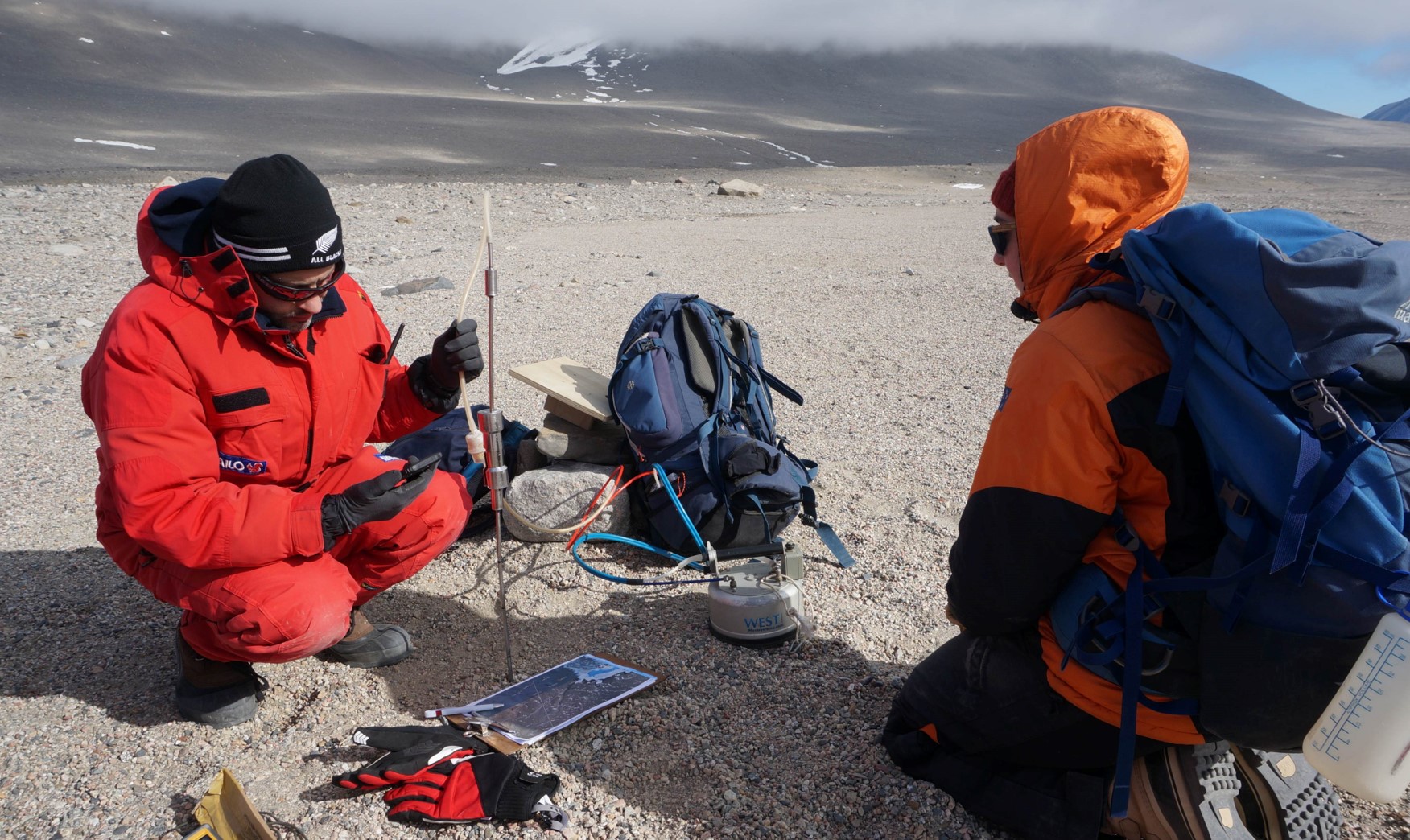

Come Carugati, anche Valerio Olivetti sa cosa significhi lavorare in totale isolamento. Lo scorso anno è rientrato da una missione di poco meno di due mesi in quelle zone, nell’ambito del progetto Seneca (Source and impact of greenhouse gasses in Antarctica). Lo scopo era investigare l'impatto delle variazioni climatiche sullo scioglimento del permafrost e sul rilascio di anidride carbonica e altri gas serra in aree polari. I ricercatori si sono stabiliti in una zona delle Dry Valleys, vallate vicino alla costa e prive di ghiaccio dove sono state condotte le misurazioni geochimiche, a circa 50-100 chilometri dalla base neozelandese. In questi luoghi sono state montate tende singole e una grande tenda comune in cui gli scienziati si riunivano per discutere e pianificare il lavoro, ma anche per cucinare e mangiare.

“Diversamente dalla stazione Concordia o dalla base italiana Mario Zucchelli, dove i collegamenti sono molto buoni – racconta Olivetti –, nel nostro campo non avevamo alcun tipo di comunicazione con l’esterno, se non radio con la base un paio di volte al giorno. Dal punto di vista scientifico l’assenza di connessione a internet crea qualche difficoltà. Non è possibile per esempio consultare un articolo o un archivio qualora dovessero sorgere idee nuove, e questo costituisce un limite. Si tratta di una situazione un po’ anomala, se si considera che oggi non siamo più abituati alla totale mancanza di contatti, ma che ci permette di contrastare la noia in modo molto naturale, magari leggendo un libro o chiacchierando con chi ci sta intorno”. Invece che dall’altra parte dello schermo.