Dagli abusi di ieri alla psichiatria di oggi: cos’è davvero l’elettroshock?

C’è un’immagine che forse più di ogni altra ha segnato l’immaginario collettivo riguardo all’elettroshock: l’attore Jack Nicholson immobilizzato in un letto d’ospedale e scosso da violente convulsioni sotto lo sguardo freddo di medici e infermiere. La scena viene dal film Qualcuno volò sul nido del cuculo diretto da Miloš Forman, che usciva nelle sale americane proprio 50 anni fa e che l’anno dopo vincerà ben cinque Oscar. Il film, tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey del 1962, ha consegnato l’elettroshock alla cultura pop come un simbolo di violenza medica e sopraffazione istituzionalizzata. Un simbolo tanto potente da oscurare per decenni i dati scientifici della terapia elettroconvulsivante (o TEC) che, pur con un passato molto doloroso, è oggi tra le più efficaci nel trattamento della depressione grave e di altre patologie.

Per capire come si sia creata questa distanza tra immaginario e realtà occorre tornare ai decenni in cui l’elettroshock veniva effettivamente usato in modo approssimativo, spesso coercitivo, senza anestesia né analgesia. Le istituzioni manicomiali del Novecento erano luoghi di contenzione più che di cura, e i trattamenti psichiatrici (dalle terapie di shock ai bagni gelati) rispondevano più a logiche di gestione e controllo, che non a protocolli terapeutici. La TEC veniva spesso applicata senza il consenso delle persone sottoposte al trattamento, con tecniche rudimentali e scarsa conoscenza degli effetti collaterali. È dunque in quel contesto problematico che nasce la sua cattiva fama: un passato di abusi reali, che la narrazione cinematografica ha poi scolpito nella memoria collettiva.

Eppure non è solo Qualcuno volò sul nido del cuculo ad aver fissato nell’immaginario collettivo l’elettroshock come esperienza traumatica. Nel corso del Novecento, questa terapia è stata citata anche in altre opere letterarie come simbolo di ingiustizia e controllo sociale. Per esempio, ne parla la scrittrice e poeta statunitense Sylvia Plath, che nel romanzo La campana di vetro (Mondadori, 1979) descrive l’elettroshock come un’esperienza di annientamento e rinascita. Oppure ne troviamo traccia in una poesia contenuta in Mausoleum (Einaudi, 2017) dell’autore tedesco Hans Magnus Enzensberger che racconta con parole asciutte e taglienti la nascita di questa tecnica. Di tutt’altro avviso è invece il francese Emmanuel Carrère che ne ha scritto con toni positivi nel suo memoir Yoga (Adelphi, 2021), descrivendo la terapia elettroconvulsivante a cui si è sottoposto in prima persona come una cura salvifica nei casi di depressione grave resistente ai farmaci.

Una scoperta italiana, una reputazione difficile

La TEC nasce in Italia, precisamente a Roma nel 1938, grazie ai lavori del neurologo Ugo Cerletti e del suo assistente Lucio Bini. “All’epoca la psichiatria brancolava nel buio”, come ci dice Fabio Samabataro docente al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, “basti pensare che i primi farmaci antipsicotici vengono scoperti solo nel 1952. Per cui si usavano vari metodi di shock-terapia, come malarioterapia, insulinoterapia, salassoterapia... Si tentava in qualche modo di determinare una risposta forte nel paziente che potesse avere un effetto, ed effettivamente la terapia elettroconvulsivante funzionava”.

Ma c’erano dei problemi nelle prime somministrazioni della TEC, poiché “veniva fatta senza anestesia ed è pericolosissimo! — continua Sambataro — Quando una persona ha una convulsione epilettica, o ancora peggio uno stato di male epilettico in cui ci sono diverse crisi, si può arrivare all’arresto respiratorio, o possiamo avere fratture delle ossa, la lingua si può tagliare e così via”. Tutto questo cambia con la rivoluzione basagliana e la Legge 180 del 1978, che chiude gli ospedali psichiatrici e apre a una nuova visione della salute mentale centrata sulla dignità della persona; ecco allora che l’elettroshock diviene simbolo di un passato da superare.

La TEC però non è stata abolita con la chiusura dei manicomi, ma è stata inserita in un quadro di garanzie che prima semplicemente non esistevano. Nel 1999 è arrivata anche la cosiddetta “circolare Bindi” (dal nome dell’allora ministra della Salute) che ha ulteriormente regolamentato la pratica: uso solo in strutture ospedaliere attrezzate, obbligo di anestesia e rilassamento muscolare, registrazione dei parametri clinici, consenso informato per ogni somministrazione o firma del tutore se il paziente non è in grado, per esempio in caso di catatonia stuporosa. È solo dopo questo passaggio normativo che la TEC assume l’identità clinica che conosciamo oggi: un trattamento usato raramente e molto controllato. Anche se ci sono associazioni che si occupano dei diritti delle persone con disagio mentale che ne contestano l’efficacia.

Leggi anche: Nel centenario basagliano, un libro indaga il tema della follia

Come funziona e a cosa serve la TEC oggi

Oggi la terapia elettroconvulsivante è una procedura medica sicura e molto lontana dagli abusi che sono stati compiuti in passato. Si svolge in sala operatoria, sotto il controllo di personale specializzato, con pochi minuti di anestesia generale e la somministrazione di un farmaco miorilassante. Il trattamento viene effettuato due o tre volte a settimana, nella fase acuta, per un totale di circa 12-16 applicazioni, posizionando degli elettrodi (poco più grandi di quelli usati per l’elettrocardiogramma) da entrambi i lati della testa o solo da un lato.

Fabio Sambataro spiega che “il paziente viene monitorato strettamente, non solo dal punto di vista elettromiografico, per vedere se c’è la convulsione, ma anche dal punto di vista elettroencefalografico, cardiaco e ossimetrico, quindi c’è un monitoraggio completo di ogni sua funzione vitale. La stimolazione dura circa 0,5 secondi, poi la convulsione più o meno durerà una quarantina di secondi. Quello che osserviamo in realtà è più una convulsione cerebrale, con una piccola attività motoria, ma non si vede quasi nulla esteriormente”.

Le indicazioni terapeutiche sono molto precise: depressione maggiore resistente ai farmaci, schizofrenia resistente, disturbo bipolare in fase grave e catatonia. Non è un trattamento di prima scelta, infatti il docente di Padova sottolinea che “si usa in terza linea, cioè se non funziona il primo farmaco se ne aggiunge un altro o si sostituisce, se non basta si può utilizzare un altro farmaco di nuova generazione, se non funziona ancora quello si può aggiungere un antipsicotico o ormoni tiroidei, infine si può utilizzare la TEC”.

Sambataro ribadisce che per questa terapia “non c’è nessun rischio se non quello puramente anestesiologico associato; l’effetto collaterale che sicuramente può esserci è una transitoria perdita di memoria, spesso la memoria a breve termine, associata strettamente all’evento di stimolazione e ci potrebbe essere confusione, ma anche questa transitoria. Inoltre, è stato dimostrato che il rischio di danni cerebrali o demenza non aumenta”. Anche secondo una recente review, la TEC resta un trattamento efficace e relativamente sicuro per disturbi dell’umore e psicotici, nonostante le complessità mediche e fisiologiche.

La TEC inoltre mostra tassi di risposta elevatissimi: “tra il 70 e l’80% nei casi di depressione resistente” come ricorda lo pschiatra. E per alcune condizioni cliniche, come la catatonia, l’efficacia è particolarmente evidente. “Per esempio, pazienti anziani o con ritardo psicomotorio molto elevato hanno delle risposte eccezionali, dal 60 all’80%, e meta-analisi a livello internazionale confermano questi dati. Ma c’è ancora da lavorare sulle terapie di mantenimento, perché il problema di molte terapie per la depressione è questo: dopo circa sei mesi il numero di pazienti che ancora rispondono si abbassa notevolmente, al 30-40%”.

Le nuove frontiere della ricerca

Nonostante i progressi fatti e le evidenze scientifiche, in Italia la TEC è usata meno che in altri Paesi, probabilmente anche a causa dello stigma ereditato dagli abusi del passato e di regole molto stringenti. Anche se è una terapia rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, in Italia pochi centri pubblici la offrono: “Roma, Pisa, Montichiari in provincia di Brescia, un centro in Alto Adige — elenca Sambataro — a Padova stiamo iniziando a farla da un po’ di tempo... però è molto difficile perché, qui come all’estero, esiste ancora questa idea di tortura”.

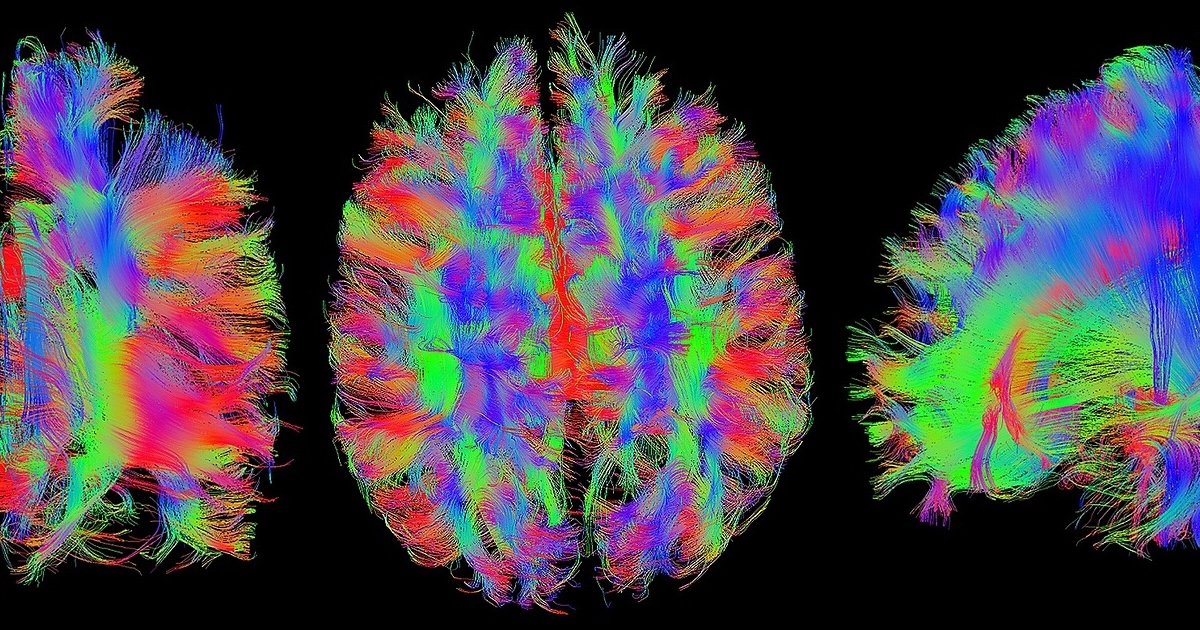

E proprio a Padova questa terapia viene studiata attivamente anche in collaborazione con l’Università di Heidelberg in Germania. Le ricerche si concentrano sugli effetti della stimolazione sui circuiti cerebrali coinvolti nella depressione, in particolare sull’ippocampo e sull’amigdala, aree chiave per la memoria e la regolazione delle emozioni. Il docente ci racconta che hanno osservato “come la TEC ristabilisce l’equilibrio tra le strutture profonde, iperattive nella depressione, e le aree corticali superiori che normalmente le controllano”. In un recente studio pubblicato su European Psychiatry, il gruppo ha mostrato come la terapia modifichi la connettività cerebrale, migliorando la regolazione emotiva e il comportamento.

La direzione della ricerca ora punta a personalizzare sempre di più il trattamento: per esempio combinando la TEC con altre tecniche come la stimolazione magnetica transcranica (TMS) o con nuovi antidepressivi, riducendo al minimo gli effetti collaterali grazie anche all’uso di risonanze magnetiche per mappare la diffusione delle correnti nel cervello. In conclusione Fabio Sambataro offre la sua “esperienza di prima mano: i pazienti in realtà, a differenza del film con Jack Nicholson, vedono gli effetti positivi e richiedono la terapia. Perché non sentono nulla, hanno un po’ di confusione dopo, ma nella terapia di mantenimento poi tornano a casa”.

La cattiva fama dell’elettroshock resiste dunque perché è radicata nella memoria dei manicomi, nell’uso improprio che se ne fece, e nella forza narrativa di opere come Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ma, seppur con tutte le dovute cautele, oggi la terapia elettroconvulsivante può essere anche un modo per aiutare le persone con grave disagio psichico.