In Salute. La ricerca scientifica in odontoiatria

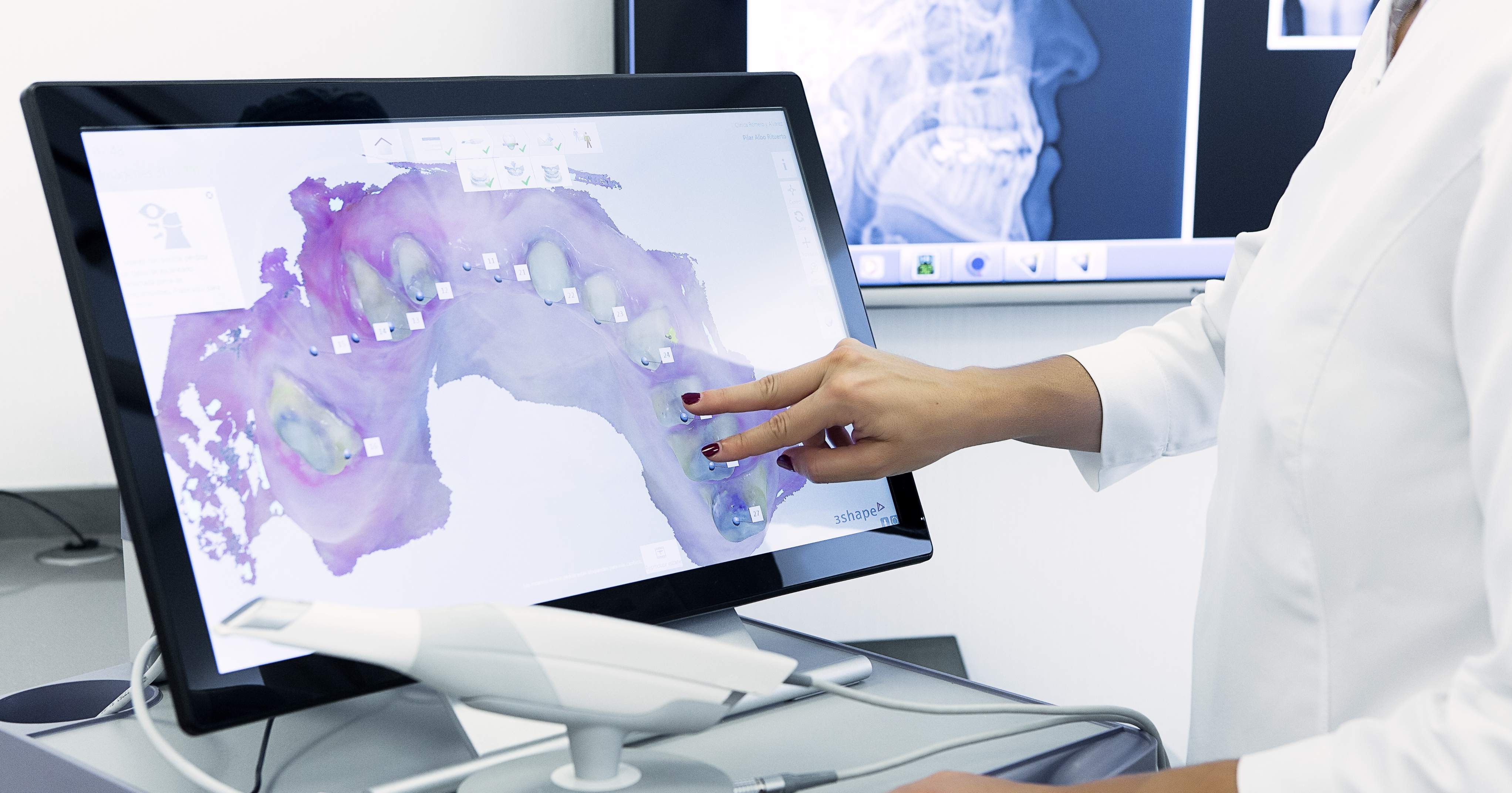

Foto: Adobe Stock

“È ora di prendere sul serio la salute orale”. Richard G. Watt e Jun Aida, dell’University College London e della University of Tokyo, titolano in questo modo un articolo pubblicato su The Lancet Health Longevity. “La salute orale – scrivono gli autori – è stata a lungo trascurata nell’agenda sanitaria mondiale. Tuttavia, negli ultimi tre anni, è stata sempre più riconosciuta l'importanza delle patologie orali per la salute pubblica globale e la necessità di una riforma radicale delle politiche”.

La direzione viene indicata dall’Organizzazione mondiale della Sanità, per imprimere una svolta alle politiche di governance che finora hanno scarsamente considerato la salute della bocca e dei denti tra i bisogni di salute essenziali. Dopo la risoluzione adottata nel 2021, l’Oms definisce un piano globale per la salute orale (Global Strategy and action plan on oral health 2023-2030) articolato in una serie stringente di obiettivi e azioni per gli Stati membri, il segretariato dell’Oms, i partner internazionali, le organizzazioni della società civile e il settore privato, da implementare e raggiungere entro il 2030. All’inizio del 2025, inoltre, pubblica un documento che descrive la situazione di partenza e che, quindi, consentirà il monitoraggio dei risultati attesi (Tracking progress on the implementation of the Global oral health action plan 2023–2030: baseline report).

Tra gli obiettivi strategici che l’Oms inserisce in agenda figura anche la realizzazione di piani di ricerca nazionali. In questo articolo della serie In Salute, approfondiremo proprio il tema della ricerca scientifica in odontoiatria: esamineremo brevemente gli indirizzi delineati dal piano globale per la salute orale, per soffermarci poi sul contributo del nostro Paese.

L’Oms per la salute orale globale

Partiamo dal contesto. La Global strategy on oral health, adottata dall’Oms nel 2022, prevede sei obiettivi strategici. Primo: riconoscere e integrare la salute orale in tutti i programmi e le politiche di salute pubblica, assicurando risorse adeguate (Oral health governance). Secondo: promuovere la salute orale e fare prevenzione, tenendo conto dei determinanti socioeconomici e dei fattori di rischio (Oral health promotion and oral disease prevention). Terzo: garantire operatori sanitari qualificati che soddisfino le esigenze della popolazione, dunque dentisti, igienisti, protesisti ma anche figure tradizionalmente non coinvolte nel campo della salute orale come medici di base e infermieri, secondo modelli di lavoro innovativi e più efficaci (Health workforce). Quarto: aumentare l’accesso di tutta la popolazione a cure orali sicure, efficaci ed economiche come parte integrante del pacchetto di prestazioni della copertura sanitaria universale (Oral health care). Quinto: sviluppare sistemi sanitari informativi integrati più efficienti, efficaci e inclusivi utili alla pianificazione, gestione e definizione delle politiche in materia di salute orale (Oral health information systems). Sesto (e arriviamo al punto): creare e implementare nuove agende di ricerca nel campo della salute orale basate sulle esigenze specifiche della popolazione (Oral health research agendas).

Nel 2023 il Global oral health action plan 2023-2030 declina questi sei indirizzi in 11 obiettivi specifici e 100 azioni che possano adattarsi ai singoli contesti nazionali. Tra gli obiettivi previsti, ridurre il carico di malattie orali del 10% a livello globale e garantire servizi essenziali di salute orale all’80% della popolazione mondiale. Ad oggi, secondo quanto riferisce l’Oms, solo il 23% delle persone nel mondo ha accesso a questi trattamenti come parte dei pacchetti di prestazioni sanitarie garantiti dallo Stato, con le percentuali più alte nella Regione Oms delle Americhe (38,4%), nella Regione Europea (36,5%) e nella Regione del Sud-Est asiatico (35,9%).

Le azioni indicate dall’Oms nel campo della ricerca in odontoiatria

Per quel che riguarda la ricerca scientifica, l’Organizzazione mondiale della Sanità stabilisce che il 50% degli Stati membri debba possedere un piano nazionale entro il 2030. Nel 2023 a livello globale, solo 34 Paesi (il 17,5%) – e in percentuale maggiore quelli ad alto reddito – hanno dichiarato di possederne uno, mentre 129 (il 66,5%) non hanno soddisfatto i criteri per questo obiettivo.

Il piano dovrà definire le priorità della ricerca nel campo della salute orale, offrendo orientamenti su temi specifici. Dovrà inserire la ricerca in modo strutturato all'interno delle politiche sanitarie nazionali, assicurando che venga considerata come una componente fondamentale anche nell'ambito della ricerca scientifica nazionale più generale.

L’obiettivo principale viene declinato in una serie di azioni specifiche. L’Oms, per esempio, indica agli Stati membri di stabilire adeguati meccanismi di finanziamento pubblico in linea con le priorità scientifiche individuate. Raccomanda che gli istituti di ricerca nazionali, il mondo accademico e le altre parti interessate si allineino con il piano nazionale.

Indica di privilegiare settori di indagine di elevato interesse per la salute pubblica. Prevenzione (soprattutto nelle scuole), accesso alle cure, sostenibilità dei materiali, tecnologie digitali e patologie come il cancro orale e il noma sono solo alcuni degli ambiti da considerare. Gli studi condotti devono avere ricadute pratiche, e consentire lo sviluppo di linee guida per la clinica basate sulle evidenze.

Tra le azioni proposte, l’Organizzazione mondiale della Sanità suggerisce la possibilità di istituire task force nazionali per la ricerca sulla salute orale, in cui vengano coinvolti gli istituti di ricerca, le università, le associazioni professionali, il governo, i rappresentanti della comunità, i pazienti.

Il documento propone anche lo sviluppo di una partnership tra settore pubblico e privato per la ricerca sulla salute orale. A chi opera nel settore privato, in particolare, viene suggerito di investire nella ricerca di materiali per otturazioni dentali che siano sicuri, ecologici e privi di mercurio e di rafforzare la produzione e il commercio di prodotti e forniture ecologiche e sostenibili.

Un cambio di paradigma: l’importanza della prevenzione

“Il documento dell’Oms è molto importante – commenta Giovanni Lorenzo Lodi, professore di malattie odontostomatologiche all’università degli studi di Milano La Statale e direttore della struttura complessa di Odontostomatologia 2 all’ospedale San Paolo della stessa città –, e si inserisce in una discussione presente da qualche anno a livello internazionale, che mira sostanzialmente a un cambio di paradigma”.

Spiega il docente: “Finora l'odontoiatra è sempre stato visto come lo specialista che esegue un'otturazione o una protesi, che ripara i danni causati dalla malattia. L'Oms, invece, chiede che l'odontoiatria si occupi innanzitutto di prevenzione, non solo di riabilitazione. Le malattie orali più diffuse sono principalmente due, la carie e la malattia parodontale, entrambe ampiamente prevenibili. Il tema sollevato dal rapporto è proprio questo: puntare sulla profilassi nella maggioranza delle persone”.

Questo, secondo Lodi, richiede una modifica importante e radicale. “L'idea è che le agenzie nazionali mettano in campo una serie di interventi, sia in termini di ricerca che in ambito clinico, finalizzati a preservare la salute orale dei cittadini più che a curare i danni provocati dalle malattie della bocca. E questo è un obiettivo ambizioso”. Soprattutto se si pensa che, spesso per ragioni di natura socioeconomica, non tutti sono nelle condizioni di poter accedere ai trattamenti odontoiatrici. “Uno degli obiettivi posti dall’Oms è dare accesso alle cure odontoiatriche all'80% dei cittadini nel mondo entro il 2030: ebbene, in alcune aree del nostro Paese questa percentuale è ben al di sotto del 50%. Si tratta, dunque, di un traguardo certamente difficile da raggiungere”.

Il contributo dell’Italia alla ricerca in odontoiatria

“Non mi risulta che in Italia le indicazioni dell’Oms siano ancora state recepite in maniera strutturata – continua Lodi –. A livello ministeriale, ci sono raccomandazioni e linee guida molto importanti sulla salute orale che sono comunque precedenti rispetto al documento dell’Organizzazione mondiale della Sanità”.

Va detto, tuttavia, che il nostro Paese dà un contributo significativo in ambito scientifico. “Nel 2023, l'Italia era al settimo posto come numero di pubblicazioni nel settore dell’odontoiatria, dopo Stati Uniti, Cina e India. Ed è al terzo come numero di citazioni che sono un indicatore significativo della qualità della ricerca”. I dati emergono da una consultazione di Scimago, una banca dati che consente di confrontare la produzione scientifica di diversi Paesi.

“Ci sono aree della ricerca odontoiatrica in cui il nostro Paese eccelle: il settore della parodontologia, per esempio, vede l'Italia tra le nazioni più importanti per produzione scientifica e numero di citazioni, seconda solo agli Stati Uniti. Un altro ambito è la patologia orale, che riguarda le malattie della bocca che colpiscono i tessuti molli, come lingua, guance e palato. Anche in questo campo, l'Italia è riconosciuta come una delle nazioni con una produzione scientifica di valore”.

Il docente spiega che la salute della bocca è molto importante, perché ha ripercussioni anche a livello sistemico, sul resto del corpo. “Ci sono diverse malattie che possono manifestarsi a carico della bocca prima che in altre sedi. Esistono correlazioni tra patologie del cavo orale e altre malattie. Molti disturbi che interessano la bocca, soprattutto le parodontiti, sono causa di infiammazione sistemica, che è un fattore di rischio anche per problemi di altro tipo. In ambito scientifico, stiamo cercando di capire tutte queste relazioni”.

Lodi osserva che un tema altrettanto rilevante è il microbiota orale. Dopo quello dell’intestino, il microbiota della bocca è probabilmente il più complesso e ha effetti su tutto l’organismo. “Siamo tuttavia ancora agli inizi e la ricerca in questo campo è giovane, perché possediamo da poco gli strumenti per studiarlo. È tuttavia un campo di studi tra i più interessanti, che ci sta già mostrando che microbiota orale e salute sistemica sono collegati”.

Infine, non si deve dimenticare la ricerca sul cancro alla bocca. Come si è approfondito in un precedente servizio, la ricerca di base sta cercando di capire i meccanismi all'origine della patologia, mentre la ricerca clinica mira a comprendere in che modo alcune condizioni di salute possano favorire l'insorgenza della malattia. Negli ultimi anni, inoltre, sono in fase di sviluppo nuovi strumenti diagnostici e si sta lavorando al miglioramento delle terapie, dalle tecniche chirurgiche alla riabilitazione dei pazienti sottoposti a intervento.

Risorse e strutture di ricerca

Le difficoltà non mancano, e su tutte la scarsità di risorse, come avviene del resto anche in altri settori. “Per l'odontoiatria la situazione è un po' più complicata, perché la disciplina viene percepita come ancillare rispetto alla medicina. Doversi confrontare per finanziamenti importanti con gruppi di ricerca molto più strutturati rende la competizione diretta svantaggiosa per chi cerca fondi per la ricerca in odontoiatria. Spesso, molti dei temi di cui ci occupiamo sono poco conosciuti. Inoltre viene sottovalutato il peso e l'impatto che le malattie orali possono avere sui pazienti".

Lodi spiega che la rete scientifica in Italia è piuttosto limitata e le strutture pubbliche di ricerca clinica in odontoiatria a livello nazionale non sono molte. Da un punto di vista strutturale, secondo il docente, c'è dunque qualche carenza. “Ci sono tuttavia ospedali universitari come quelli di Torino, Trieste, Brescia, Roma e Bologna, dove si svolge buona ricerca clinica. Al Sud, Napoli ha un gruppo molto solido che si occupa di patologia orale e odontoiatria più in generale. Anche Firenze è un centro importante. In generale dove sono presenti cliniche universitarie, si fa ricerca di livello internazionale”.