In Salute. Una ricerca italiana sta cambiando la prevenzione dell’HPV in eSwatini

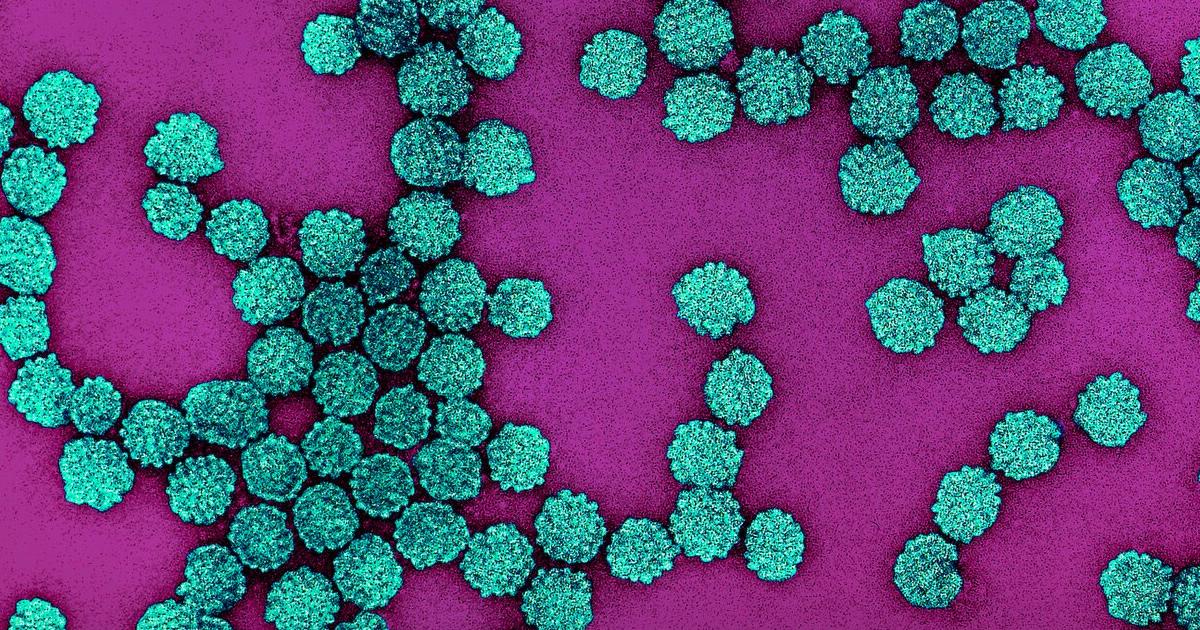

Particelle di HPV (C) NIAID

In eSwatini, piccolo regno dell’Africa meridionale, il tumore della cervice uterina è un’emergenza sanitaria di enormi proporzioni. Con 95,9 casi ogni 100 000 donne è il Paese con la più alta incidenza della malattia al mondo, dato che la media globale è di 16 casi su 100 000. Questo tumore colpisce spesso anche ragazze molto giovani, in un contesto segnato da forte disuguaglianza di genere, alta prevalenza di HIV e limitato accesso ai servizi sanitari.

Ecco perché proprio qui è stato sviluppato il progetto di un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano: uno screening innovativo basato sull’analisi delle urine per identificare il DNA del papillomavirus umano (HPV) responsabile del cancro. Si tratta di un metodo semplice, non invasivo e anche più accettabile culturalmente per le donne e le ragazze locali, che ha appena vinto il premio Raymond Zreick 2025

Il progetto affonda le radici in più di dieci anni di ricerca, come ci racconta Elisabetta Tanzi, docente di Igiene Generale ed Applicata presso l’ateneo milanese: “avevamo iniziato già nel 2011 a valutare se altri campioni biologici, come le urine, potessero essere utilizzati per rilevare l’infezione da HPV. Abbiamo lavorato sulle urine liquide ma anche su quelle essiccate su carta da filtro (come avviene negli screening neonatali) questo permette di inviare i campioni per posta e analizzarli anche dove non ci sono laboratori di biologia molecolare”.

Una ricerca che negli anni ha incluso studi su campioni di cellule prelevate dalla cervice uterina, tamponi orofaringei e urine, anche attraverso collaborazioni con associazioni che aiutano le persone migranti (come NAGA a Milano), permettendo di testare anche le donne presenti nei loro centri di accoglienza. Un metodo pensato proprio per arrivare “alle donne che hanno più difficoltà ad accedere a una visita ginecologica e quindi a un Pap test” aggiunge Tanzi.

Un ponte tra Milano e l’Africa

Il progetto prende forma quando Tanzi e la sua collega Antonella Amendola (docente di Igiene Generale ed Applicata sempre a Milano) si confrontano con Mario Raviglione, già direttore OMS per la tubercolosi, che conosceva la realtà rurale di eSwatini grazie alla collaborazione con la congregazione delle Suore missionarie cabriniane, che ha diverse missioni nel mondo e anche in Africa. Attorno alla loro piccola St. Philip’s Clinic ruota uno dei pochi presidi sanitari disponibili nella zona che assiste migliaia di persone.

“Quando abbiamo spiegato a Raviglione la nostra idea di screening sulle urine per l’HPV, lui ha subito visto la possibilità di applicarla in eSwatini – racconta Amendola – perché in quelle zone mancano strutture, risorse e c’è una forte resistenza culturale verso visite ed esami considerati troppo invasivi. Le urine, invece, sono un campione facile da ottenere, anche per le ragazze più giovani, e una volta seccate si possono conservare e trasportare facilmente”.

Amendola ci spiega che nella clinica gestita dalle suore era già presente “una piattaforma automatizzata usata per l’identificazione diretta, semplice e veloce della tubercolosi e dell’HIV attraverso delle cartucce (simili a quelle della stampante). Abbiamo adattato lo stesso sistema per rilevare anche l’HPV nelle urine”. Un sistema rapido, che dà risultati in un’ora e può essere utilizzato anche da personale non specializzato: l’ideale per contesti remoti e senza laboratori attrezzati.

La posizione di eSwatini (in rosso)

Lo screening che non c’era

In teoria eSwatini dispone di un programma di screening per il tumore alla cervice uterina attraverso il classico e più affidabile Pap test, in pratica però esiste un solo centro in tutto il Paese in grado di analizzare i campioni raccolti. E queste attività “a sprazzi”, come le definisce Tanzi, rendono impossibile un monitoraggio continuo ed efficace.

Il progetto ideato dalla Statale di Milano ha quindi permesso di testare donne e ragazze tra i 12 e i 49 anni, una fascia di età che sarebbe stata impossibile da raggiungere con i metodi tradizionali, soprattutto quelle più giovani. E i risultati sono stati sorprendenti: nella piccola clinica si è visto un aumento degli screening del 500%.

Però è emerso anche un dato che racconta la vulnerabilità estrema delle adolescenti in eSwatini perché “tra le ragazze di 12–15 anni, più della metà era positiva all’HPV – sottolinea Tanzi – non avevano ancora sviluppato la malattia, ma era già presente l’infezione virale che ne è la causa necessaria ma non sufficiente. Per cui c’è da chiedersi se non sarebbe meglio anticipare lo screening, almeno in queste realtà: non ha senso farlo a 30 anni, o a 25 se sono positive all’HIV, perché è troppo tardi”.

L’analisi dei campioni di urine ha rivelato anche informazioni preziose sulla diffusione dei vari genotipi del papillomavirus umano. Amendola spiega che “quasi l’80% delle donne era infetta da HPV, soprattutto da tipi virali ad alto rischio oncogeno, il più prevalente era il tipo 35, che non è incluso nelle attuali composizioni vaccinali”. Un dato cruciale, perché i vaccini oggi disponibili sono basati su dati epidemiologici raccolti soprattutto tra popolazioni occidentali. La biologa Clara Fappani, che fa parte del team milanese, sta ora collaborando con OMS e IARC per studiare il ruolo dell’HPV 35 e valutare la necessità di un nuovo disegno vaccinale per i Paesi del Sud del mondo.

Una soluzione scalabile e sostenibile

Il nuovo metodo di screening per l’HPV basato sulle urine liquide o essiccate permette di condurre studi epidemiologici su larga scala: “si conservano a temperatura ambiente e possono essere spedite in busta nei centri dove si fa biologia molecolare – dice Elisabetta Tanzi – quindi un sistema che potrebbe essere esteso ad altri Paesi con problemi simili a eSwatini”.

Il progetto si inserisce anche nell’ambiziosa iniziativa lanciata dall’OMS: eliminare il cancro cervicale come problema di salute pubblica a livello mondiale, vaccinando il 90% delle ragazze, testando il 70% delle donne e trattando il 90% delle pazienti che presentano lesioni alla cervice uterina entro il 2030. Ma, avverte Antonella Amendola, “se il vaccino non copre i genotipi virali più diffusi in Africa, quei numeri restano solo numeri. Inoltre questa è una malattia che risente molto dello svantaggio socio-economico”.

In particolare, prosegue Amendola, la società di eSwatini “è patriarcale, c’è una monarchia assoluta per cui la salute della donna è tenuta in scarsa considerazione, la poligamia è accettata, ci sono matrimoni intergenerazionali... e l’aspetto sanitario riflette la condizione femminile (compresa l’altissima prevalenza di HIV)”. In questo contesto, uno screening semplice come quello sviluppato dal team milanese può fare una differenza enorme: raggiunge chi altrimenti resterebbe esclusa e fornisce dati fondamentali per sviluppare vaccini e politiche sanitarie più giuste. Ecco perché, conclude Tanzi, “in una realtà dove non si fa niente o quasi, meglio fare qualcosa (anche se il gold standard rimane il Pap test) piuttosto che lasciare le donne senza alcuna possibilità”.