I grandi erbivori hanno garantito stabilità ecologica per 60 milioni di anni

Foto: Philip Brown/Unsplash

Oggi, la biodiversità globale affronta una crisi profonda, che si sta manifestando nella rapida perdita di specie e nella conseguente trasformazione di interi ecosistemi. Che sia o meno in atto una sesta estinzione di massa – su questa questione definitoria la comunità scientifica non è ancora giunta a una posizione condivisa – è evidente che, complici le pressioni ecologiche causate dalle attività umane, gli ecosistemi del pianeta si stanno avvicinando a grandi passi verso un cambiamento radicale delle proprie condizioni, il che porterebbe a una radicale riorganizzazione degli equilibri ecologici e alla transizione della biosfera verso una nuova, e ancora sconosciuta, condizione di stabilità.

I grandi erbivori: ingegneri ecosistemici

Come spesso accade, per avere un’idea del futuro può essere utile esplorare il passato. Così hanno fatto i firmatari di uno studio, pubblicato recentemente su Nature Communications, nel quale si presenta una ricostruzione delle dinamiche ecologiche legate alla traiettoria evolutiva dei grandi mammiferi erbivori negli ultimi 60 milioni di anni. L’analisi, basata sui dati derivanti dai resti fossili di oltre tremila specie di grandi erbivori di tutto il pianeta, ha adottato un approccio non tassonomico (cioè basato sulle classiche distinzioni anatomiche e genetiche tra specie, generi, e via dicendo), ma funzionale, incentrato cioè sul ruolo ecologico dei diversi gruppi di animali (raggruppati in “tipologie funzionali”) all’interno del proprio ecosistema di riferimento.

Questa scelta è – appunto – funzionale a comprendere come i vari gruppi di specie appartenenti a uno stesso ambiente abbiano risposto, nel corso del tempo, a cambiamenti ambientali più o meno radicali e improvvisi: in questo modo, i ricercatori hanno potuto mappare le principali transizioni ecologiche della storia planetaria recente, con la speranza di poter usare questi eventi come casi di studio per “acquisire conoscenze sul ritmo e sulla natura delle risposte immediate e future agli attuali cambiamenti ambientali”.

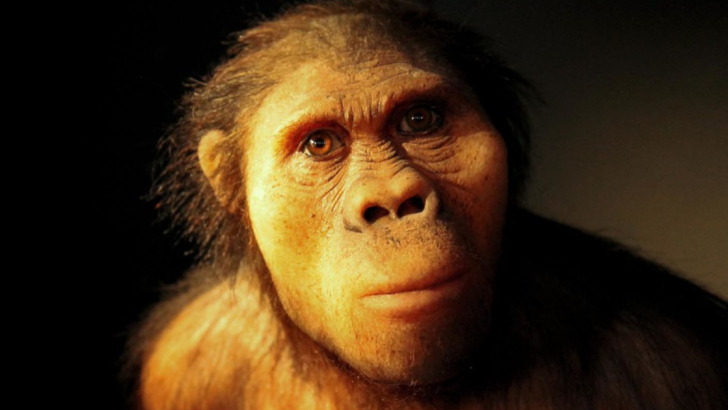

Anche la decisione di orientare lo studio sui grandi erbivori è coerente con il metodo adottato: come spiegano gli studiosi, durante il Cenozoico (l’era geologica più recente, iniziata circa 65,5 milioni di anni fa e nella quale ci troviamo ancora oggi) “i grandi mammiferi erbivori sono stati, tra i vertebrati, tra i principali consumatori primari negli ecosistemi del nostro pianeta”. Per via della gran quantità di biomassa vegetale che consumano per le loro attività vitali, infatti, i grandi erbivori sono importantissimi ingegneri ecosistemici, “ricoprendo un ruolo centrale in processi come il controllo dei regimi degli incendi, la dispersione dei semi, la successione ecologica degli ecosistemi e il compattamento dei suoli”. Intrecciare le conoscenze storiche sui cambiamenti geologici ed ecologici avvenuti sul pianeta negli ultimi sessanta milioni di anni con l’evoluzione, l’estinzione e i cambiamenti delle funzioni ecologiche di questi grandi mammiferi offre una prospettiva più organica sulle complesse interazioni tra questi esseri viventi e gli ambienti in cui hanno vissuto.

Resilienza funzionale

Uno dei risultati più evidenti emersi dall’analisi dei dati paleobiologici disponibili è lo scollamento tra le dinamiche dei gruppi tassonomici e di quelli funzionali: questi ultimi, infatti, risultano molto più resilienti nel tempo. In altri termini, un insieme di funzioni ecologiche tende a permanere molto più a lungo degli insiemi di specie che, di volta in volta, mettono in atto quelle funzioni in un habitat. Nel corso del tempo, il tasso di “ricambio” – l’estinzione o la migrazione – delle singole specie è molto più rapido rispetto alle funzioni ecologiche che queste svolgono, funzioni che, in un ecosistema stabile, si mantengono e vengono svolte da specie diverse nel corso del tempo.

Eventi geologici globali hanno plasmato gli ecosistemi del pianeta

Questa generale stabilità funzionale, punteggiata da variazioni locali o regionali ma estesa a livello globale all’inizio del Cenozoico, ha subìto, da allora, solo due grandi sconvolgimenti planetari, entrambi legati a grandi cambiamenti abiotici che hanno portato a radicali ristrutturazioni ecologiche. Il primo di questi eventi è avvenuto tra circa 26 e 21 milioni di anni fa, in corrispondenza della chiusura dell’antico Oceano Teti, la formazione del Mar Mediterraneo e l’emersione di un ponte di terra emersa tra Europa e Africa; il secondo, invece, si è verificato intorno a 10 milioni di anni fa, con l’avvento di un clima generalmente più arido e freddo e la conseguente trasformazione di molti ambienti in praterie e savane popolate da una vegetazione di tipo C4 (piante che usano un sistema di fissazione del carbonio particolarmente vantaggioso in ambienti in cui l’acqua scarseggia).

Tra 26 e 21 milioni di anni fa, dunque, alcuni grandi sconvolgimenti geologici (la collisione tra la placca tettonica indiana e quella eurasiatica, che causò l’orogenesi dell’Himalaya, la formazione del Mar Mediterraneo e di un ponte terrestre tra i continenti europeo e africano) avviarono un processo di omogeneizzazione delle faune di Africa ed Europa, che culminò in un aumento della diversità funzionale (il numero di ruoli ecologici svolti dagli esseri viventi, in questo caso i grandi erbivori) dovuto ai grandi movimenti migratori tra le due regioni. Fu in questo periodo che i mammiferi proboscidati, fino ad allora confinati in Africa, iniziarono un processo di dispersione globale, e, parallelamente, i perissodattili (come equini, rinoceronti) e gli artiodattili (tra cui i suini e moltissimi gruppi di ruminanti) si spinsero in Africa.

Anche le Americhe, in quel periodo, vissero grandi cambiamenti, ma seguendo una traiettoria evolutiva propria, che procedeva indipendentemente dagli altri continenti da diversi milioni di anni. Nello specifico, i resti fossili risalenti a questo periodo suggeriscono che un massiccio evento di immigrazione nel Nord America dall’Eurasia abbia sì aumentato la diversità tassonomica, ma abbia anche dato inizio a una significativa riduzione della diversità funzionale a livello regionale. Questo suggerisce – commentano i ricercatori nello studio – che “non necessariamente la dispersione di fauna migliora la diversità funzionale, ma [in questo caso] potrebbe aver ridotto la varietà delle tipologie funzionali endemiche in America”.

Un simile declino, in effetti, è stato riscontrato anche in Eurasia e in Africa in un’epoca successiva. I ricercatori hanno individuato un secondo “punto di non ritorno” negli ecosistemi globali circa 10 milioni di anni fa, momento a partire dal quale si osserva una continua riduzione della diversità funzionale su scala planetaria e, al tempo stesso, un riassetto dei gruppi funzionali continentali. Un mutamento così trasversale fu probabilmente dovuto alla trasformazione di molti ecosistemi forestali in praterie, processo a sua volta verificatosi in risposta a un cambiamento del clima, che da umido si fece più secco. Nuovi ambienti significarono nuove possibilità: alcune funzionalità ecologiche andarono perdute e se ne crearono di nuove, aprendo spazi per l’emersione di nuovi adattamenti evolutivi e nuove comunità ecologiche.

Il passato ha effetti sul presente

La perdita di funzionalità ecologiche iniziata dieci milioni di anni fa prosegue ancora oggi. I dati, però, suggeriscono che questa lenta emorragia non abbia alterato in modo significativo le interazioni tra i vari gruppi funzionali continentali di grandi erbivori: da 4,5 milioni di anni, questi gruppi continentali sono rimasti sostanzialmente inalterati, il che “rappresenta una stasi della struttura funzionale che persiste ancora oggi”. Insomma, la configurazione della struttura funzionale consolidatasi dopo l’ultima grande transizione globale si è rivelata abbastanza stabile da sopravvivere a una costante perdita di diversità funzionale. Ne è un esempio l’estinzione della megafauna, accelerata soprattutto negli ultimi 100.000 anni: pur avendo causato una significativa perdita di diversità funzionale, questo fenomeno non ha causato cambiamenti ecologici sostanziali. Ciò è dovuto al fatto che i megaerbivori (animali che superavano i 1000 kg di stazza) avevano rappresentato solo circa il 15% delle tipologie funzionali esistenti negli ultimi 10 milioni di anni e, di conseguenza, la loro estinzione non aveva rappresentato un vuoto incolmabile dal punto di vista delle funzioni ecologiche.

Questi risultati dimostrano che un ecosistema funzionante non dipende solo da quanta diversità esso contenga, ma anche – e forse soprattutto – dalla varietà di funzioni ecologiche che gli esseri viventi che lo compongono sono capaci di svolgere. Tuttavia, la diversità funzionale dei grandi erbivori continua a diminuire, e oggi gli ecosistemi di questi gruppi sono sempre più impoveriti. Gli autori sottolineano che proprio per questo motivo, in particolare alla luce degli impatti delle attività umane sulla funzionalità degli ecosistemi e sul mantenimento della diversità delle forme di vita, “gli sforzi di conservazione per preservare o reintrodurre queste specie sono essenziali per ripristinare la funzionalità dei nostri ecosistemi”. Se questi sforzi non verranno messi in atto, o se non saranno in grado di rallentare l’attuale crisi ambientale, vi è il serio rischio che si giunga, per la terza volta nel Cenozoico, a un punto di non ritorno, superato il quale potrebbe formarsi una nuova composizione funzionale degli ecosistemi globali abitati dai grandi erbivori, i quali, con la loro presenza, ne garantiscono la stabilità.