Come la stampa ha contribuito a costruire lo stigma su AIDS e Hiv

Molti si lamentano del fatto che, da quando ci sono i social, i testi giornalistici ammicchino al sensazionalismo per favorire i click. Il ragionamento ha senso, ma anche prima dell’era di Internet era illusorio pensare che le parole lette sui giornali fossero oggettive e neutre e che raccontassero i fatti per quello che erano. Troppo spesso il linguaggio giornalistico non si limitava a descrivere il mondo, ma lo interpretava, anche in tempi non sospetti (del resto i giornalisti erano a loro volta immersi nel mondo che raccontavano, e distaccarsi è difficile senza una precisa scelta a monte). Ogni parola, scelta o evitata, costruisce un’immagine della realtà, e ogni immagine, a sua volta, produce effetti: culturali, sociali, a volte persino politici.

In questo senso, la stampa agisce sempre su un doppio binario. Da un lato riflette il senso comune, cioè restituisce l’insieme di convinzioni, paure, stereotipi che circolano in una società in un dato momento storico, e dall’altro, lo rafforza: ne seleziona alcuni tratti, li ripete, li rende visibili, così quello che diventa visibile, ciò che si fissa nel linguaggio, finisce per sembrare naturale, scontato, incontestabile.

Uno studio su Hiv e AIDS nella stampa italiana degli anni Ottanta e Novanta

Il caso dell’Hiv e dell’AIDS in questo senso è emblematico: a partire dai primi anni Ottanta, la stampa italiana ha raccontato la malattia come emergenza sanitaria, ma soprattutto come un fatto sociale e morale. Gli articoli dei grandi quotidiani non si sono limitati a informare, e anzi, a volte lo hanno fatto anche piuttosto male. Molti articoli hanno contribuito a costruire una rappresentazione ben precisa di chi poteva contrarre il virus, contribuendo a rafforzare uno stereotipo che nel tempo si è anche rivelato sbagliato.

A ricostruire e analizzare questo processo è una ricerca firmata da Elena Pepponi e Cecilia Valenti, pubblicata sulla rivista Italiano LinguaDue. Lo studio prende in esame 752 articoli usciti tra il 1982 e il 1992 su quattro grandi testate italiane — Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero — per scoprire in che modo la lingua dei giornali abbia contribuito a formare e consolidare lo stigma legato a Hiv/AIDS (sulla scorta della ricerca, uniamo il virus e la malattia, pur consci che sono due cose molto diverse: il motivo è che la distinzione tra infezione da HIV e sviluppo della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) era poco nota al grande pubblico e spesso non esplicitata dai media, che parlavano genericamente di ‘malattia’ o di ‘AIDS’, anche in riferimento a soggetti sieropositivi asintomatici. Seguiamo quindi anche noi la logica del corpus dei testi, cioè della raccolta degli articoli analizzati).

“Una malattia assai diffusa tra gli omosessuali”

Partiamo con un esempio: nel 1987, sulle pagine di un grande quotidiano italiano, un giornalista scriveva che l’AIDS era “una malattia, com’è noto, assai diffusa fra gli omosessuali”. Sette parole, un inciso, nessun giudizio apparente. Eppure, è proprio da frasi di questo tipo che passa la discriminazione: silenziosa, mascherata da buon senso, ma capace di incidere nella carne viva della società, perché il pregiudizio non sempre urla. A volte sussurra, e quando parla la lingua dell’evidenza, la discriminazione sottesa diventa più difficile da smascherare.

Lo si può fare tramite la pragmatica, che va ad analizzare le parole nel loro contesto in un’analisi qualitativa (in questo caso cogliendo le implicazioni dell’inciso “com’è noto”) o tramite un’analisi quantitativa, che indaga le occorrenze delle parole nei testi presi in esame. La ricerca porta avanti entrambi questi approcci, nel tentativo di rispondere a una domanda: che ruolo ha avuto il linguaggio giornalistico nella costruzione e nel consolidamento dello stigma?

Cosa vuol dire analizzare quantitativamente i testi

Ma cosa significa analizzare “quantitativamente” il linguaggio? “In pratica — spiega Elena Pepponi, assegnista di ricerca e co-autrice dello studio —, abbiamo cercato di capire quali parole comparivano con maggiore frequenza nel nostro corpus rispetto a un corpus generale di controllo, e con quali associazioni ricorrenti”.

Quali erano le parole più frequenti? Quelle più prevedibili: sieropositivo, omosessuale, tossicodipendente, sangue, rischio, test, virus. Una costellazione in cui i termini medici si intrecciano stabilmente con riferimenti identitari e morali. Ma al di là delle occorrenze singole, è interessante notare quanto spesso le parole compaiono insieme ad altre parole che non hanno necessariamente un legame tra di loro. La parola “omosessuale” ha una frequenza straordinariamente alta rispetto al corpus di controllo, e compare spesso come correlato diretto di “malattia” o “AIDS”. Anche “tossicodipendente” è tra i primi venti termini più ricorrenti. “Quello che colpisce – sottolinea Pepponi – è quanto questi due termini, omosessuale e tossicodipendente, vengano accoppiati, anche quando non ci sono prove che il soggetto sia entrambe le cose. È un'associazione in qualche modo automatica”.

“ La stampa non dice apertamente che certe persone ‘meritano’ la malattia, ma costruisce un’immagine che porta il lettore a pensarlo Elena Pepponi

Un altro elemento rilevante dall’analisi quantitativa è l’assenza del termine “eterosessuale”, che nei testi risulta statisticamente non significativo. “L’eterosessualità – spiega Pepponi – diventa invisibile nel discorso e quindi viene data per scontata e presentata come neutra, normale, sicura. Al contrario, ciò che viene nominato è ciò che viene marcato come deviante, e quindi, in questa visione, a rischio”.

Le parole ripetute influenzano la percezione

La rappresentazione pubblica di una malattia non si limita a descriverla: contribuisce attivamente a definirla, e quindi anche a definirne i portatori. Questo significa che il modo in cui si parla di HIV/AIDS ha avuto un ruolo decisivo nel determinare come la società percepiva chi era sieropositivo o chi poteva esserlo.

Questo stereotipo, che portava a pensare che la malattia colpisse quasi unicamente omosessuali e tossicodipendenti (e sarebbe forse stato più corretto definirli eroinomani) può avere conseguenze importanti: una persona eterosessuale, per esempio, poteva essere portata a sottostimare il rischio di avere molti rapporti occasionali non protetti, e quindi a non fare il test hiv, contribuendo a diffondere la malattia se l’aveva contratta. Le parole contano, e hanno effetti importanti nella vita del singolo ma anche, in questo caso, nella sanità pubblica, quindi a posteriori possiamo sicuramente dire che a monte andava fatta una riflessione su come presentare la questione (cosa che per fortuna è accaduta, per esempio, con la malattia che all’inizio era stata impropriamente definita “vaiolo delle scimmie”, anche se non tutti hanno recepito le indicazioni).

L’analisi qualitativa e gli impliciti linguistici

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Pepponi e Velenti è l’attenzione agli impliciti linguistici, cioè quei contenuti che non sono detti apertamente ma sono comunque suggeriti. “Se leggo che un ragazzo morto in ospedale ‘aveva il volto scavato e mostrava i segni della droga’— spiega Pepponi — anche se non si dice che era sieropositivo, lo faccio intuire. Questa ambiguità semantica veicola un giudizio senza esporsi direttamente, lasciando che sia il lettore a sviluppare quest’idea, andando a confermare i propri stereotipi”.

Nel corpus emergono molti esempi di questo tipo. La storia di Rock Hudson, l’attore americano che dichiarò di avere l’AIDS nel 1985, viene trattata con toni morbosi: i riferimenti alla sua omosessualità compaiono già nei titoli, e la narrazione ruota intorno alla sua “vita notturna” e ai “frequenti viaggi a San Francisco”. In questo modo il discorso si sposta, implicitamente, sulla deriva morale, e la malattia diventa una sorta di contrappasso.

“Ciò che emerge è una divisione netta tra un ‘noi’ sano, normale, eterosessuale, e un ‘loro’ malato, deviante, portatore di rischio — precisa Pepponi — Questa divisione passa anche per il linguaggio apparentemente oggettivo, che però seleziona sistematicamente alcune informazioni e ne silenzia altre”.

L’HIV/AIDS non è descritto solo come malattia, ma come segnale di trasgressione: il corpo sieropositivo diventa un corpo colpevole. “La colpa non è mai esplicita, ma si insinua nei dettagli, negli aggettivi, nei presupposti. Il lettore finisce per considerare il virus come una punizione per comportamenti ritenuti sbagliati”.

Quando la paura è una strategia

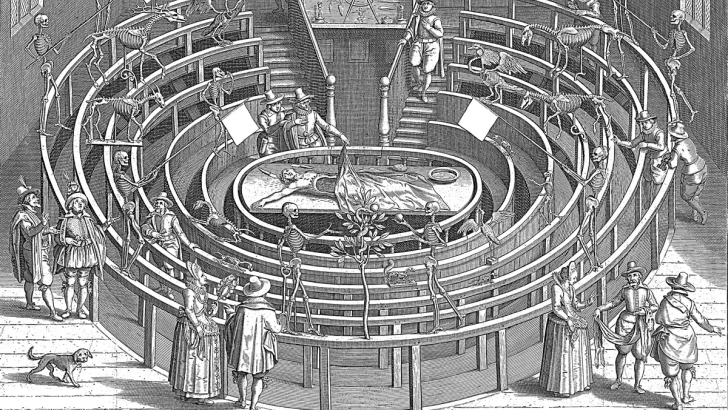

Il discorso della stampa si intreccia con quello delle istituzioni. Le campagne del Ministero della Sanità, soprattutto tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, hanno spesso adottato toni allarmistici. “Una delle campagne più famose — ricorda Pepponi — mostrava figure avvolte in un alone viola, con lo slogan ‘Se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide’. È un esempio perfetto di fear appeal: la paura come strumento educativo”.

Ma l’effetto è ambiguo: invece di informare, molte campagne hanno rafforzato l’idea che la persona con HIV fosse da evitare. “Il messaggio sottintende che, se ti ammali, è perché non ti sei informato, e quindi è colpa tua. Questo scarica la responsabilità sull’individuo, invece di affrontare le mancanze sistemiche, come l’assenza di educazione sessuale”.

Emblematico il confronto con la campagna su Lupo Alberto, che suggeriva l’uso del preservativo ma non lo nominava mai esplicitamente. “Il profilattico — racconta Pepponi — era disegnato e associato testualmente al casco da motociclista. Era un’allusione velata, ma almeno dava un’informazione corretta: incredibilmente, i giornali erano più espliciti della comunicazione istituzionale”.

Ripensare il linguaggio per raccontare la realtà

Alla fine di questo percorso, resta una consapevolezza: le parole sono strumenti che plasmano la realtà: il linguaggio con cui si racconta una malattia può isolare, ferire, rendere invisibili, o al contrario può includere, umanizzare, responsabilizzare, dipende da come lo usiamo. Le parole che non sembrano offensive, le informazioni date per scontate, le associazioni che non vengono mai spiegate perché “tutti sanno come stanno le cose” sono molto rischiose. Gli impliciti, nel linguaggio giornalistico, agiscono proprio così: si muovono nell’ombra, si nascondono tra le righe, ma orientano lo sguardo del lettore molto più di un insulto esplicito.

E sono pericolosi, perché non si fanno notare. Non scandalizzano, non suscitano proteste, non si prestano a una smentita e proprio per questo riescono a radicarsi, a passare per neutri. E nel caso dell’HIV/AIDS, gli impliciti hanno svolto un ruolo decisivo nel consolidare l’idea che alcune persone come quelle omosessuali o tossicodipendenti fossero per natura più vicine alla malattia, o addirittura fossero causa del contagio.

Capire come funziona questa logica è uno dei compiti più urgenti per chi si occupa oggi di comunicazione, informazione, salute pubblica, perché gli impliciti rimangono vivi anche nel nostro presente, e imparare a riconoscerli è il primo passo per non lasciarli agire indisturbati.